ИМПЕРАТОРСКИЕ ПОРТРЕТЫ КИСТИ ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА ХУДОЯРОВА

ИМПЕРАТОРСКИЕ ПОРТРЕТЫ КИСТИ ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА ХУДОЯРОВА ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕРИОДА В МУЗЕЯХ РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ: ХУДОЯРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Нижний Тагил, 21-22 октября 2021 г.

М.В. Агеева,

Заслуженный работник культуры РФ, директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, лауреат премии имени П.М. Третьякова, г. Нижний Тагил, artmnt-dir@list.ru

Статья посвящена тагильскому художнику ХIХ в. В.П. Худоярову и его портретам императорского двора. Определена более точная датировка, найдены портреты-источники, послужившие Худоярову для написания копий цесаревича Александра Александровича, императора Александра III и его жены императрицы Марии Федоровны.

В 2021 г. исполняется 190 лет со дня рождения Василия Павловича Худоярова (1831 – 1892), художника, родившегося в Нижнем Тагиле, но сделавшего карьеру художника в Санкт-Петербурге.

Известно, что В. П. Худояров приехал в Санкт-Петербург в 1855 г., желая поступить в Российскую Академию художеств (АХ). Но, сначала он три года обучался в рисовальной школе Общества поощрения художеств, а получив от Анатолия Демидова в 1858 г. вольную, поступил в Академию художеств, где учился у заслуженного живописца АХ Алексея Тарасовича Маркова. «Это был лучший профессор и преподаватель, а потому учеников у него было более всех», – вспоминал художник Алексей Боголюбов [1].

Получив звание классного художника третьей степени, Худояров остался жить и работать в Петербурге, куда привез жену и детей.

У профессора Маркова учился также Иван Крамской (не закончил АХ в 1863 г., т.к. участвовал в «Бунте 13», звание классного художника получил позднее). Иван Крамской и Василий Худояров подружились сначала сами, а потом стали дружить семьями. Позднее Василий Павлович даже написал картину «Крамской И.Н. на этюдах», которая находилась в частной коллекции Д.П. Шорина, но сегодня следы ее затерялись.

В качестве дипломной работы выпускникам 1864 г., среди которых был и Василий Худояров, профессора Академии поручили написать сюжет «Меркурий, усыпляющий Аргуса». В картине Худоярова Меркурий – молодой обнаженный юноша, едва закутанный алым плащом, с мечом в правой руке пытается убить спящего Аргуса.

Картина экспонируется сегодня в Пермской картинной галерее, куда она поступила 13 декабря 1931 г. из Государственной Третьяковской галереи. В Третьяковку она попала из музея АХ, где хранилась со времени проведения конкурса,т.е.с 1864 г

Как более талантливый художник Иван Николаевич Крамской давал другу профессиональные советы в творческом плане. Но в книге Б.В. Павловскогого читаем: «И.Н. Крамской устраивал ему заказы. Так В.П. Худояров копировал некоторые портреты, написанные Крамским» [2, с. 40].

Ссылаясь на книгу Павловского, этому вторит исследователь Ольга Силонова: «…не без помощи И.Н. Крамского Василию Павловичу удалось получить престижные заказы на живописные работы…» и «…широкая известность Ивана Николаевича [Крамского] как прекрасного портретиста обеспечивала заказами копий с его портретов» [3, с. 350].

С первой частью ее высказывания согласна, но копировать портреты не знатных людей В.П. Худоярову не было смысла, ведь «доступ» к ним он мог получить и сам. А писать портреты он умел: вспомним его «Автопортрет» выполненный до 1861 г. (Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал») и 3 портрета семьи Сукачевых 1882 г. исполнения (Иркутский музей изобразительных искусств).

Поэтому в данной статье рассмотрим портреты членов императорского дома, которые явно художник скопировал с работ других художников, так как открытый доступ к императору и его семье В.П. Худоярову был закрыт, и постараемся выяснить, что это были за источники.

Кисти В.П. Худоярова принадлежит портрет Александра Александровича, выполненный, когда Александр был еще великим князем (хранится в Государственном Эрмитаже). Второй портрет Александра III изображает его уже императором (хранится в Иркутском МИИ). Третий портрет из этой категории – портрет жены Александра III императрицы Марии Федоровны (Нижнетагильский музей изобразительных искусств).

Просмотрев по альбомам, выставкам и экспозициям в Государственном Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском музее, Историческом музее портреты Крамского императора и его жены, пришла к выводу, что все эти три вышеназванные изображения кисти Худоярова не скопированы с портретов, написанных И.Н. Крамским. Образцом для копирования трех портретов членов Дома Романовых послужили другие источники. Но, как было сказано выше, лично художник Худояров не встречался ни с императором, ни с его женой. Как известно, сам император (или Великий князь, как в случае с портретом из ГЭ) не имел возможности для ежедневного позирования многочисленным художникам. Разберем все по порядку.

Самым ранним из худояровских работ является портрет Александра Александровича из Государственного Эрмитажа .

Посетив хранение ГЭ в Старой Деревне, где хранятся произведения В.П. Худоярова, получила от хранителя справку о каталожных данных работ трех произведений, хранящихся здесь [4].

Привожу каталожные данные портрета Александра Александровича:

Худояров Василий Павлович

1831, Нижний Тагил – 1892, Санкт-Петербург

Портрет наследника цесаревича Александра Александровича

1870-е – начало 1880-х

Холст, масло. 89 х 75,5 (овал)

Справа ниже середины плохо читаемая процарапанная подпись: В Худояровъ

Поступила в 1941 из ГМЭ (Государственный музей этнографии)

Ранее: собрание Ф.Ф. Юсупова (Петербург); пост. из особняка Юсуповых в ИБО

ГМЭ (211-191) около 1925 (Петроград-Ленинград).

Инв. № ЭРЖ-646

Рассматривая раннее местобытование вышеназванного портрета в семье Юсуповых, в Санкт-Петербурге, вспоминаем, что богатые семьи имели не только портреты своих предков, но и портреты находящихся на престоле царей и императоров. Эти портреты «демонстрировали преданность царскому трону» и царской семье [5, с. 27].

Картинная галерея Феликса Феликсовича Юсупова насчитывала 1182 картины. После 1917 г. картины были национализированы и попали сначала в Государственный музейный фонд (ГМФ), затем были распределены по музеям.

Отсюда портрет Александра Александровича поступил в Государственный музей этнографии, затем в 1941 г. передан в Государственный Эрмитаж. В Эрмитаже его датировали как портрет, относящийся к 1870-м – началу 1880-х гг. Постараемся дать более точную датировку. На портрете мы видим поясное изображение великого князя, которому около тридцати лет.

В 1864 г. после смерти старшего брата Николая Александровича Александр Александрович стал первым наследником престола. На данном овальном портрете Александр Александрович одет в синий общегенеральский мундир с генеральскими эполетами, так называемыми свитскими эполетами [6] серебряного цвета, на которых имеется золотой вензель Александра II.

Таким образом, Василий Худояров подтверждает, что Александр Александрович был в свите императора Александра II, своего отца, после 1864 г., уже как наследник престола. Через его правое плечо перекинута голубая императорская лента, также говорящая о принадлежности к императорской семье. У горла под воротником мундира приколот орден Святого Владимира IV степени, полученный Александром Александровичем в 1864 г. Волосы гладкие, зачесанные с пробором влево, подбородок чистый, с ямочкой, и широкие свисающие бакенбарды. На его груди — знаки многочисленных орденов.

В 1874 г. Александр Александрович получил звание Генерала от инфантерии и в этом же году – Генерала от кавалерии. Значит, портрет написан не ранее 1874 г., но и не позднее марта 1881 г., когда Александр стал уже императором. Продолжим определять более точную дату создания портрета.

Если сравнивать этот портрет с портретом великого князя Александра Александровича в свитском сюртуке, написанным С. К. Зарянко в 1867 г., то на портрете кисти Худоярова видно, что портретируемый гораздо старше, и волосы его заметно поредели. На глаз можно сказать, что разница между портретами лет семь – десять.

Значит, портрет Худояровым написан где-то в 1874 – 1877 гг. В этом плане интересен портрет великого князя Александра Александровича – редкое по иконографии изображение будущего императора и единственная известная работа художника Ивана Извекова [7].

Портрет приобретен Историческим музеем в 2020 году. Сотрудники Исторического музея считают, что «Портрет наследника» создан на основе фотографии, выполненной в мастерской «Вейзенберг и К°». «Использование фотографии как оригинала для изображения венценосных и высокопоставленных особ широко применялось в художественной практике второй половины XIX в.. Этот же фотопортрет лёг в основу ряда литографированных образов цесаревича 1876–1877 гг., выполненных в мастерских А. Стрельцова и П.А. Глушко» [8].

Таким образом, картину можно датировать 1874 – 1877 гг. Цесаревич на портрете Извекова изображён в генеральском мундире со знаками отличия генерал-адъютанта, а это ниже звания генерала от инфантерии и генерала от кавалерии, которое наследник получил 30 августа 1874 г.

На портрете Извекова отсутствует знак ордена Святого Георгия 2 степени, пожалованный великому князю 30 ноября 1877 г. в ходе русско-турецкой войны и встречающийся на всех его последующих изображениях. Но, учитывая, что на портрете из ГЭ также нет ордена Святого Георгия 2 степени (помним, что орден этот получен в 1877 г.), значит портрет Худояровым написан до 1877 г.

Сравнивая все портреты, приходим к выводу, что худояровский портрет выполнен около 1874 – 1876 гг. Изображен великий князь не в анфас (как на портретах Крамского), а его фигура повернута чуть влево, голова же имеет еще больший поворот. Взгляд его серо-голубых глаз устремлен вдаль, и в них читается очень человеческая доброта.

В будущем, когда портретируемый стал императором, его будут называть царем-миротворцем. Он не развязал ни одной войны.

Александр Александрович был не чужд и искусству: с молодости он рисовал и играл на тромбоне; будучи императором, Александр III собрал колоссальную коллекция живописи, графики, скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства, которая после его смерти была передана в Русский музей, учреждённый его сыном Николаем II в память об отце.

А теперь рассмотрим портрет Александра III из коллекции Иркутского музея изобразительных искусств (ИМИИ). И опять ищем источник, с которого скопирован данный портрет. Сначала рассматриваем портреты императора кисти И.Н.Крамского.

Хотя у Крамского есть несколько портретов императора Александра III, и все они написаны строго в анфас: и сидящий в кресле (ГРМ) и парадный портрет в полный рост.

Сравнивая вышеназванные портреты Крамского с портретом Александра III работы В.П. Худоярова (ИМИИ), приходим к выводу, что они не скопированы с портретов Крамского, так как имеют совсем другую композицию. Продолжаем искать источник для копирования.

Рассматривая множество портретов Александра III кисти разных художников, приходим к выводу, что иркутский портрет Худоярова ближе всего к портрету Н.Г. Шильдера, который в свою очередь был исполнен по фотографии Александра III, выполненной во второй половине 1880-х гг. в ателье С.Л. Левицкого, мастера фотографии, имевшего общеевропейское признание.

Пожалованный званием фотографа их императорских величеств, Сергей Львович Левицкий (1819 – 1898) создал фотопортрет, понравившийся императору.

И этот фотопортрет стал служить иконографическим эталоном для дальнейшего воспроизведения в живописных вариантах. В результате Н.Г. Шильдер создал запоминающийся образ Александра III, наполненный внутренней значительностью.

Худояровский портрет из ИМИИ написан в том же развороте, в том же мундире, с той же прической волос и имеются одинаковые бороды, но Александр III у Худоярова чуть постарше.

Прихожу к выводу, что портрет императора Александра III из Иркутского музея изобразительных искусств скопирован скорее всего с портрета кисти Николая Густавича Шильдера или тоже с фото самого Левицкого.

Статья о Шильдере в журнале «Третьяковская галерея» гласит, что: «начиная с 1860-х гг. художник время от времени исполнял портреты членов царской семьи» [9, с. 35] (артиллерийский музей Санкт-Петербурга), а основой портрету Шильдера послужил фотопортрет фотографа Левицкого, который был одобрен самим императором и рекомендован для исполнения «царстренных» портретов.

Александр III производил неизгладимое впечатление на современников вне зависимости от их социального положения. Сформировавшаяся вокруг Александра аура исконного русского царя находила опору в культурной политике этого государя, черпавшего стимулы для утверждения национальной самобытности своего царствования не в императорском периоде русской истории, а в эпохе первых царей дома Романовых.

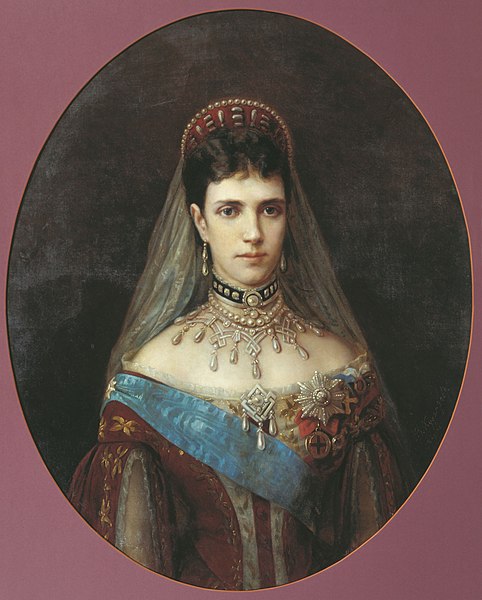

И, наконец, рассмотрим «Портрет императрицы Марии Федоровны» из Нижнетагильского музея изобразительных искусств (НТМИИ).

Этот портрет и его искусствоведческое описание подробно показаны искусствоведом Ильиной Е.В. на сайте НТМИИ «Сквозняк из прошлого» [10]. Но Елена Васильевна не нашла портрет, с которого был скопирован Худояровым портрет императрицы. Ответ на этот вопрос нам дает Денис Ильичев, с которым музеем было заключено соглашение на исследование портрета в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, а также музей организовал рентгеновское исследование.

В «Отчете» [11] он пишет: «Таким образом, раннее предположение о том, что исследуемый портрет является копией с оригинала Н.И. Крамского (1881 г.), оказалось ошибочным». И далее: «Образцом для изображения самой императрицы В.П. Худоярову послужил другой портрет работы Генриха фон Ангели (1874 г.) из Государственного Эрмитажа.

При создании портрета В.П. Худояров полностью скопировал рисунок головы, что подтверждает исследование портрета в ИК спектре. Рисунок этот, нанесенный предварительно кистью или углем, достаточно жесткий, с отсутствием живой художественной линии в рисунке, что соответствует принципу работы по образцу. Он четко обозначает контуры головы, а также деталей украшения.

Показательно то, что в рисунке предельно четко повторяются контуры прически с портрета-образца. Основываясь на портрете фон Ангели, на шее портретируемой появляется бархотка вместо трехрядного ожерелья», в которых изображена императрица Мария Федоровна, например, на картине Константина Маковского из Иркутского музея изобразительных искусств. Портрет кисти Ангели выполнен [12, с. 90] в 1874 г., и, взяв его за основу, Худояров выполнил портрет, видимо, когда Мария Федоровна уже была императрицей, и художник «одел» ее в императорское платье и голубую императорскую ленту.

Выводы:

1. Портрет князя Александра Александровича (ГЭ) выполнен художником Худояровым около 1874 – 1876 гг.

2. Портрет Александра III из ИМИИ создан по фото С.Л. Левицкого или по портрету Шильдера во второй половине 1880-х гг.

3. Портрет императрицы Марии Федоровны выполнен по оригиналу Генриха фон Ангели в первой половине 1880-х гг.

Список источников и литературы:

1. Боголюбов А. П. Записки моряка—художника : [Электронный ресурс] // Академия художеств или свободным художествам. Межрегиональная общественная организация Центр Духовной Культуры. Точка доступа http://www.smr.ru/centre/win/books/bogolub_zap/1848-1852.htm#priboy. Дата обращения: 05 мая 2021.

2. Павловский Б. В. Крепостные художники Худояровы / Б. В. Павловский. – Свердловск : Свердловское кн. изд-во, 1963. -62 с. : ил.

3. Силонова О. Н. Крепостные художники Демидовых. Училище живописи. Худояровы. ХVIIIХIХ века. Из истории подготовки специалистов художественных и художественно-ремесленных профессий Демидовыми / О. Н. Силонова. – Екатеринбург : Баско, 2007. – 476 с. : ил.

4. В коллекции ГЭ хранятся 3 произведения В.П. Худоярова: кроме портрета Александра Александровича жанровая картина «Их степенства на пикнике»1872; Портрет С.П. Елисеева 1877.

5. Савинская, Л. Знатность рода и природная красота. Портретная галерея князей Юсуповых / Л. Савинская // Наше наследие. – Москва, 2013. – № 105. – С. 27.

6. Там же.

7. Портрет Извекова : [Электронный ресурс] // Сайт ГИМа. Точка доступа : http://histories. artmnt.ru/collection/painting31 9. Дата обращения: 05 мая 2021.

8. Свитский мундир – использовался для участия в свите императора.

9. Мамонтова, Н., Приймак, Н. Николай Шильдер и его картина «Искушение» / Н. Мамонтова, Н. Приймак // Третьяковская галерея. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-43.

10. Искусствовед Е.В. Ильина // Сайт НТМИИ. Точка доступа http://histories.artmnt.ru/collection/ painting31 Дата обращения: 05 мая 2021.

11. «Отчет о результатах проведенного исследования» о т «27» сентября 2017 года по ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № __1_ ДОГОВОРУ о научном сотрудничестве от 1 ноября 2016 г. Архив НТМИИ. Фонд 2. Оп. 1. Д. 4. Л. 12.

12. Придворный костюм середины ХIХ – начала ХХ из собрания Государственного Эрмитажа: каталог выставки в Государственном Историческом музее, Москва. – Москва, 2021. – 148 с. : ил.