Столик с гербами из интерьера московского слободского дома Демидовых

УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК РУССКОГО ДЕКОРАТИВНО — ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА – «СТОЛИК С ГЕРБАМИ» (1785 – 1787) ИЗ ИНТЕРЬЕРА МОСКОВСКОГО СЛОБОДСКОГО ДОМА ДЕМИДОВЫХ

В сборнике: ХУДОЯРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Материалы X Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 275-летию уральской лаковой росписи по металлу. Нижний Тагил, 2021. С. 274-284.

О.Н. Силонова,

кандидат искусствоведения, Уральский колледж прикладного искусства и дизайна

(филиал МГХПА им. С.Г. Строганова г. Москва),

622034, г. Нижний Тагил, пр. Мира, 27.

S.O.N.11_11@mail.ru

В крупнейшем металлургическом центре России – уральских заводах Демидовых – в первой половине XVIII в. зарождается и быстро развивается уникальное искусство – живопись на лакированном металле.

Памятники этого периода почти не сохранились, поэтому особый интерес исследователей должен быть обращен на дошедший до наших дней «столик с гербами» (1785 – 1787) работы лакировщиков Худояровых из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Однако, несмотря на уникальность, это исключительно интересное как в историческом, так и художественном аспектах, произведение декоративно-прикладного искусства, до сих пор не становилось объектом отдельного исследования, углубленного научного анализа с выявлением возможных источников художественного декора.

«Столик с гербами» был заказан Н.А. Демидовым для интерьера московского Слободского дома-дворца, где постоянно находился при жизни заводчика. В дальнейшем, более 150 лет со времени последнего упоминания в документах демидовского архива [1, л.10 об.], судьба столика оставалась неизвестной. Только благодаря счастливой случайности его местонахождение было определено [2, с. 34, 35] и в 1979 г. столик вернулся в Нижний Тагил [3, с. 215].

«Столик с гербами» был особым заказом заводчика, выходившим за рамки типичного ассортимента, используемого для меблировки апартаментов дворянских домов-дворцов. Задумывался столик-шкатулка, столик-трансформер с репрезентативным назначением и оригинальной функциональностью.

московского слободского дома изготовленный по заказу Н.А. Демидова.

Сама идея подготовки специального хранилища для документальных раритетов рода Демидовых, подтверждающих право на владение землями, заводами, дворянский титул, в 1785 г. была актуальна и своевременна. Это был знаковый период для всего российского дворянства.

В 1785 г. императрица Екатерина II, усовершенствуя систему государственного управления, осуществляет сословную реформу. В специально подготовленном документе – Жалованной грамоте потомственному дворянству – она законодательно закрепила исключительные преимущества дворян, благодаря которым они становились юридически привилегированным слоем с широкими возможностями и правами [4, с. 36].

Текст императорского Указа был напечатан в апреле того же 1785 г. в типографии Сената и разослан всем лицам дворянского звания [Там же].

В распоряжении нижнетагильской заводской конторе, датированном 4 июля 1785 г., заводчик писал: «При сем посылается точная модель ящику, в котором для фамилии, как-то дипломы, патенты и прочие доказательности сохраняться будут, оной видом столика приказать из меди по искуснее выработать» [5, л. 87].

Уже первые строчки распоряжения заводчика свидетельствуют об исключительности задания. В более ранний период Никита Акинфиевич, заказывая столики, в качестве образца неизменно высылал готовое изделие из дерева, выполненное европейскими мебельщиками. Местные слесари должны были в точности повторить работу известных мастеров, но в другом материале – меди или железе [6, л. 2 об.].

Со «столиком с гербами» ситуация была иная. Заводчик выслал не готовый образец, а специально подготовленную модель, что могло свидетельствовать об эксклюзивности заказа и предусматривало предварительную работу проектировщика-архитектора над эскизом, чертежами и мастеров-изготовителей модельного варианта.

На момент получения нижнетагильской конторой господского распоряжения часть работ по столику была уже осуществлена. Архитектор разработал форму и конструкцию, продумал композицию декора отделки. По рабочим чертежам изготовили модель. В ремесленной практике XVIII столетия модели выполнялись из воска, глины, гипса, дерева [7, с. 19].

В данном случае материал модели неизвестен. Отсутствуют сведения и о размере модельного образца. Однако слово «точная» позволяет предположить, что речь идет о модели в натуральную величину.

14 августа 1785 г. модель столика и эскизы живописного декора, утвержденные заводчиком, были доставлены в Нижний Тагил [5, л. 87].

В предписании нижнетагильской конторе Н.А. Демидов, конкретизируя заказ, подчеркивал функциональное назначение изделия – «ящик» [Там же].

Данный ящик должен был надежно фиксироваться замком, а снаружи иметь форму столика: «…оной видом столика …» [Там же].

Из вышеотмеченного следует, что центральная часть конструкции имела потайной характер. Никите Акинфиевичу необходим был столик-сейф, поэтому «столик с гербами» был спроектирован так, чтобы доступ к внутреннему ящику мог осуществляться только через откидную крышку, роль которой выполняла столешница, запиравшаяся на замок, расположенный в передней стенке ящика.

Изготовление механизма медного замка оригинальной конструкции предписывалось опытному нижнетагильскому слесарю Е.Г. Кузнецову-Жепинскому (1725 [8, с. 24]–1805 [9, с. 58]).

Для надежного функционирования конструкции заводчик рекомендовал мастеру заложить два или три поворота ключа: «Петли и замок сделать медные самым искусным мастерством. А ипаче ключ гораздо потверже, и что б два или три поворота имел, в чем чаятельно Жепинский выдумать сумеет» [5, л. 87].

Перед нижнетагильскими слесарями ставилась сложная задача. Следуя тексту предписания заводчика и модели, нужно было подготовить все детали сборной конструкции. Изнутри ящик должен был иметь четыре отверстия, через которые специальными винтиками крепиться к ножкам: «…Внутри ящик по углам к ножкам прикрепить сутульными винтиками, дабы он не снимался» [Там же].

Медные элементы столика, кроме конструктивной, должны были нести эстетическую нагрузку. Поэтому слесарям приказывалось плоскость выгнутых ножек покрыть каннелюрами – вертикальными желобками, а по периметру изделия под ящиком сделать сквозную ажурную решетку, переднее звено которой должен был украшать демидовский вензель: «…все четыре стороны оного столика должны быть с прорезными фигурами и ножки дорожчатые, как значится на модели, выключая вензельное имя, которое сделать только на одной передней стороне» [Там же].

В настоящее время столик не имеет монограммы Демидовых. Нет сомнения в том, что «вензельное имя» присутствовало на решеточке столика, но в советское время было утрачено. При реставрации столика реставраторы не восстановили эту важнейшую историческую деталь, сведения о которой можно было найти только в архивных документах.

Медный столик великолепен в каждой своей детали (высота 80 см, длина доски столешницы 73 см, ширина 56 см). Роскошная коробка-шкатулка («ящик») лежит на позолоченной царге, украшенной по верхнему и нижнему полю бусовидной каймой. Под ней с четырех сторон проходит барочной формы изящная решетка, основу рисунка которой создает рокайльный завиток и характерный элемент французского декоративного барокко – трельяж, косая решетчая сеточка.

Ножки столика имеют сложную конфигурацию, в основе которой двойной S-образный изгиб. Нижняя часть опоры состоит из выгнутой наружу, завершенной каблучком-бусиной, и вогнутой дуги.

Данные детали, очень тонкие и изящные, скреплены проножками: четыре медные мягко выгнутые фестончатые полосы прямоугольной формы сходятся в центре, где фиксируются овальным медальоном. Выше этого уровня ножки, постепенно расширяясь кверху, делают еще один изгиб. Вся круглая поверхность ножек покрыта каннелированными бороздками красного цвета.

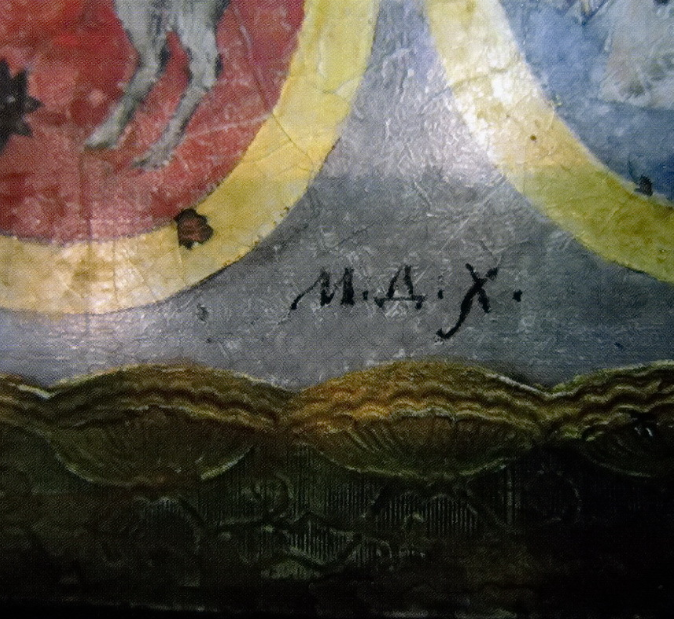

Исполнителями художественных работ на «столике с гербами» были лакировщики Худояровы. Об этом свидетельствует монограмма «М.Д.Х.» – «Мастера Демидовых Худояровы», расположенная по краю нижнего поля столешницы, выполненная тонкой черной линией и архивные документы.

Н.А. Демидов являлся поклонником и покровителем лакировального промысла, которым занимались ремесленники его уральских владений. В течение 1770 – 1780-х гг. через заводскую нижнетагильскую контору заводчик постоянно направляет заказы на изготовление разнообразных изделий – подносов, столиков, шкафов, детских игрушек, которые использовались в интерьерах московского Слободского дома-дворца [10, с. 92].

Возможно, что выбор исполнителей первых эксклюзивных изделий для Демидова был определен приказчиками заводской конторы. Они доверили эту исключительно важную работу лучшим местным лакировщикам Худояровым, которые произвели на заводчика благоприятное впечатление, и в дальнейшем становились авторами самых сложных и ответственных проектов.

В 1782 – 1784 гг. Худояровы – Андрей Степанович (1722 – 1804) [11, л. 96 (об.);12, с. 8] и два его сына Вавила (в архивных источниках Вавило – О.С.) (1753 – 1793) [13, с. 265] и Федор (1740 – 1828) [12, с. 8], у Худояровой (1747 – 1828) [13, с. 264] расписали и облакировали 280 дощечек для обивки стен кабинета Никиты Акинфиевича в московском Слободском доме-дворце [14, с. 190 –191].

После работы над лаковым кабинетом Слободского дома-дворца Худояровы удостоились полного доверия Н.А. Демидова, который во всем «полагался на их искусство» [15, л. 96].

Поэтому без предварительного обсуждений с приказчиками нижнетагильской конторы эти мастера включаются в авторский коллектив для исполнения нового заказа Демидова – «столика с гербами» (10, с. 99; 5, л. 87).

Выявление новых архивных документов позволило значительно конкретизировать ситуацию и по новому расставить приоритеты.

Работы над столиком в материале могли начаться не ранее конца августа 1785 г. К середине осени можно было приступать к его живописному оформлению. Судя по документу, который датирован 20 октября 1785 г., главным исполнителем этих работ был определен младший представитель династии Вавила Андреевич Худояров, который обладал правом личной переписки с Н.А. Демидовым [5, л. 93 об.].

Однако осенью того же года, Вавила обратился к Демидову с письмом и просил разрешить поездку в Москву «…для замечания по своему искусству редкостей и покупки потребных красок и материалов …» [Там же].

Для положительного решения вопроса, Вавила действует дипломатично. К письму с прошением был приложен подарок – «филейная круглая доска», за которую мастер удостоился господского «спасибо» и разрешения на творческую командировку в Москву «к будущему первому зимнему пути» [Там же].

В своем письме к заводчику Вавила Худояров, видимо, гарантировал, что с его отъездом работа над «столиком с гербами» не остановится, так как может быть поручена другим мастерам. О том, что эти доводы возымели действие, свидетельствует распоряжение Никиты Акинфиевича: «…а что б посланных отсюда шкафа и столика в окончании не было остановки, то поручить исправление оных брату его Федору с учениками…» [Там же].

Ученики у лакировщиков Худояровых появились по воле Н.А. Демидова, когда он принял решение о создании в Нижнетагильском заводе господской лакировальной фабрики [10, с. 89;16, л. 112].

В связи с этим в 1779 г. нижнетагильская контора определила к мастерам Худояровым четырех штатных учеников: Назара Васильевича Мошинцова, Василия Никитича Морозова, Петра Ивановича Морозова, Терентия Федоровича Куликова [17, л. 430 об.].

Все они числились по штату служащих и получали жалование. В период изготовления столика в документах упоминаются только живописные и лакировальные ученики Н.В. Мошинцов и Т.Ф. Куликов [18, л. 408], следовательно, именно они могли быть помощниками Федора Худоярова.

Версию о том, что для работы над столиком привлекались штатные ученики Демидова, подтверждает то обстоятельство, что при выдаче денег мастеру Худоярову, речи об оплате труда учеников не велось.

В 1787 г. роспись и отделка столика была завершена и Ф.А. Худояров просит выплатить ему за работу «по облакировке дипломного столика 220 рублей». Обосновывая сумму гонорара, он ссылается на работу своего брата Вавилы и эту информацию контора доводит до сведения заводчика: «… в прошлом году (1786 г. – О.С.) за облакирование братом его Вавилой Худояровым столика, на коем нарисовано фабричное строение и труда менее нынешнего столика, дано здесь 100 (в НТЗ – О.С.), да в Москве 100 и того 200 рублей, а как за означенный столик требование немалое, то дано ему Федору Худоярову 150 рублей, а до остальных требуемых им пожалуйте наградить повелением» [Там же, л. 92 об.].

В марте 1787 г. Н.А. Демидов дает распоряжение нижнетагильской конторе выдать Федору Худоярову дополнительно только 25 рублей: «Мастеру Худоярову за облакирование означенного столика хотя б довольно было и выданных от оной конторы 150 рублей, однако ж, как оной выработан довольно хорошо, то в поощрение впредь к совершенному достижению художества сего, выдать ему из милости моей 25 рублей» [19, л. 26 об.].

Следовательно, всего 175 рублей. Желая иметь полную информацию о затратах на изготовление «столика с гербами», заводчик затребовал смету на материалы и работы помимо росписи и лакирования.

Этот документ недавно обнаружен нами, цитируем его ниже: «Счет о деле для хранения дипломов и прочего столика. Отдано красной меди – 2 пуда 18, 5 фунтов по 9 рублей пуд = 22 руб. 16 ¼ коп., спирту – 1 т (?) на 5 руб., свинцу – 6,5 фунта на 55 коп., буры – на 25 коп., олова – на 20 коп., сделан столик весу 3 пуда 8 фунтов. За дело оного 15 рублей. На починку инструмента, на зубку слесарных пил на каление оных рогу тюля (тюленя ? – О.С.) на 30 коп. Итого 43 руб. 46 ¼ коп.» [18, л. 106].

Вместе с моделью столика в Нижний Тагил были присланы рабочие материалы, видимо, эскизы декоративных мотивов для художественного оформления столика.

Они определяли форму и колорит каждого элемента двух главных живописных композиций, поэтому задачей художников было точное и тщательное копирование: «…на обеих сторонах крышки по посланным при сем форматам на внешней изображение гербов государственных, а на внутренней герб фамилии нашей старательно б постарались точно написавши и вылакировать мастерам Худояровым» [5, л. 87].

Среди, документов, которые планировалось хранить в столике-шкатулке, особое место занимала Жалованная грамота Демидовых на дворянство]. Поэтому при подготовке эскизов оформления могли быть использованы художественные мотивы именно этого раритета.

С 1710-го г. в России вводятся дворянские титулы [20, с. 31]. Одним из первых русских подданных, получивших дворянство, был Н.Д. Демидов (Антюфеев). Учитывая его заслуги в организации отечественной металлургии, оружейного дела, император Петр I Указом от 21 сентября 1720 г. возвел Демидова в дворянское достоинство [Там же, с. 37].

После смерти Н.Д. Демидова его сыновья Акинфий Никитич, Григорий Никитич и Никита Никитич в 1726 г. [21, с. 50] в правление Екатерины I на основе Указа 1720 г. оформили диплом («грамоту») на дворянство [20, с. 189], подписанный императрицей Екатериной I 24 марта 1726 г. [22, с. 124].

Дворянская Жалованная грамота изготавливалась по определенному протоколу. Она имела вид тетради и состояла из листов пергамента, переплетенных книгой, обложка которой покрывалась «золотой в цветах парчой» [23, с. 11].

На титульном листе грамоты писался императорский титул, в котором перечислялись все земли и княжества, составлявшие владения русского правителя. Данный текстовой фрагмент оформлялся изображениями эмблем названных территорий, расположенных по периметру. На грамоте каждая территориальная эмблема заключена в гербовый щит определенного цвета сложной барочной формы, оплетенный золотисто-серебряным наметом с черным контуром.

На Жалованной грамоте две эмблемы «Вятская» и «Болгарская» расположены слева и справа у основания золотого щитка государственного герба. На столике они потеряли свои престижные позиции и вошли в общий перечень эмблем по вертикали полей. Данное перемещение повлекло за собой расширение состава эмблемных поясов по ширине краев столешницы.

В верхней части панели столика их восемь, внизу – девять. И хотя на грамоте две эмблемы земель находятся в центре рядом с государственным гербом, однако количественные показатели декора полей также разные: сверху – семь, снизу – восемь. Несмотря на это, автору художественного оформления грамоты удалось сохранить гармоничную выразительность за счет сужения эмблем нижнего поля по ширине.

Этот прием был использован и автором эскиза для «столика с гербами». Однако дополнительно сужать плоскость сложных барочных эмблем верхнего и нижнего полей столика было уже нельзя из-за утраты декоративного баланса и равновесия композиции. Возможно, именно поэтому разработчику декора столика пришлось отказаться от копирования формы и орнаментального обрамления эмблем грамоты. На столике эмблематические элементы помещены в круглую композицию (7х 7см) с широкой золотой обводкой по вертикали столешницы слева и справа по шесть, и в клейма овальной формы по верхнему (7,5х5,5 см) и нижнему (7х5 см) полю. Круг превратился в мягкий овал из-за необходимости вписать по верхнему полю 8, по нижнему 9 эмблем.

Указанные изменения повлекли за собой смену формы рамочек с надписями названия земель. Прямоугольные планочки, расположенные на грамоте под эмблемами, сменили изогнутые по овалу щитка ленты с развевающимися концами над эмблемами.

Титульный лист жалованных грамот украшался гербовыми эмблемами царств и княжеств Российской империи в том порядке как они упоминаются в высочайшем титуле [23, с. 19]. Но при оформлении декоративно-прикладных изделий допускались определенные отступления [Там же, с. 25].

При анализе изображений территориальных эмблем на столике и грамоте, выявляются несовпадения. Логика их возникновения объясняется теми изменениями, которые автор художественного проекта столика внес в композиционную структуру живописи.

Он перенес две эмблемы земель «Вятская» и «Болгарская» из центра на поля, что и повлекло закономерное нарушение последовательности. Эмблема «Вятская» на столешнице столика оказалась между эмблемами «Югорская» и «Ново града Низовские земли» (слева), а эмблема «Болгарская» между «Пермская» и «Черниговская» (справа). При этом, сохраняя присущий грамоте количественный состав земельных эмблем по вертикали полей по 6, оказавшиеся лишними перенесли на верхнее и нижнее поля столика

На грамоте и столике при рассмотрении слева направо верхнего поля совпадают эмблемы «Киевская», «Владимирская», «Новгородская», «Царица Казанская», «Царица Астраханская», «Царица Сибирская», «Государыня Псковская».

Далее на столике по причине, изложенной выше, становится на одну эмблему больше – появляется «Великая княгиня Смоленская». Добавление эмблемы земли «Болгарской» на поле справа сделало лишним изображение эмблемы земли «Ярославской», которая опустилась на столике в нижний левый угол столешницы.

Кроме этого автор декора столика использует прием, который делает расхождение последовательности изображения эмблем более значительным. С эмблемы Смоленской земли на грамоте начинается перечисление сверху вниз по левому полю. На столике тот же перечень дублируется (за исключением земли «Смоленской»), но по полю справа. Та же особенность повторяется в составе эмблем по полю справа на грамоте, на столике это вертикаль эмблем, но по полю слева.

Следовательно, мы видим, что меняется местами месторасположение целых вертикалей декора. Возможно, что эти изменения внесены были художниками в Нижнем Тагиле и связаны со способом перевода рисунка на поверхность изделия.

Отмеченные выше отличия позволяют сделать вывод о том, что автор декора столика при подготовке эскизного проекта использовал не только оригинальную грамоту Демидовых на дворянство 1726 г., но и другие источники. В его распоряжении могли быть патенты и дипломы, для хранения которых также должен был использоваться столик-шкатулка.

Все документы, исходящие от первого лица государства, по протоколу имели роскошное оформление, следовательно, и другие документы Демидовых были великолепно декорированы. Кроме этого автор эскиза мог привлекать различные печатные издания, имеющие гравюры с государственной символикой и атрибутикой.

Проделанная нами работа позволяет сделать следующие предположения. Овальная форма эмблем использовалась при оформлении российского знамени – одной из государственных регалий, которая наряду с короной, скипетром, печатью применялась на торжественных церемониях. Впервые знамя – панир] было изготовлено к коронации Елизаветы Петровны.

Знамя состоит из желтого атласного полотнища с изображением полного государственного герба – двуглавый орел с московским гербом на груди в окружении овальных эмблем. Автором художественного проекта знамени был Г.А. Качалов (1711 – 1759) художник-гравер Гравировальной палаты Академии наук [24, с. 221].

Гравированное изображение панира под № 16 помещено в «Коронационном альбоме императрицы Елизаветы Петровны» (1742 – 1744). Тираж альбома состоял из 600 экземпляров на русском, 300 на французском, 300 на немецком языках.

Первоначально изготовили 12 экземпляров, составленных из первых оттисков. После иллюминирования (раскраски) они были преподнесены особо высокопоставленным особам [25, с. 5]. Без сомнения, такое раритетное издание могло принадлежать библиотеке Демидовых. На использование именно этого источника может указывать и орнамент, выполненный на столике объемно в виде золотого бордюра.

Золотный орнамент столика уникален. Он своеобразен по составу элементов, состоящих из предельно стилизованных растительно-цветочных форм, и напоминает переплетение толстых металлических нитей на бахроме по краям полотнища знамени-панира. Золотой бордюр орнамента покрывает не только столешницу (ширина 2 см), но и все края ящика-шкатулки столика, а также создает рамочку вокруг герба на внутренней панели крышки].

Еще одним источником возможного заимствования автором изобразительных элементов столика могла быть книга «Символы и эмблемата», изданная в Амстердаме по Указу Петра I в 1705 г. Экземпляр этого уникального эмблематического сборника, переизданного в 1719 г. [26, с. 174], также мог быть доступен автору проекта оформления столика. Именно в этом издании мы находим помещение надписей на развевающихся лентах, аналогично примененным на столике с гербами.

Кроме декора столешницы необходимо остановиться на росписи боковых стенок столика. На лицевой панели, слева и справа от отверстия ключницы замка, нарисованы два прямоугольных ящичка с ручками-кольцами. Под кольцами изображены закрепленные на двух гвоздиках зеленые лавровые венки с ягодками. Форму ящичков акцентирует широкая черная полоса. Она нанесена пастозно с четкими рельефными гранями и напоминает текстуру черного эбенового дерева. Внутренние уголки ящичков заполнены этим же материалом в виде сегментов. Перечисленные особенности свидетельствуют о том, что мы видим применение живописи-обманки, имитирующей в изделии несуществующую функцию и материал.

У «столика с гербами» уникальная судьба. Посланник XVIII столетия, он вошел в нашу современную реальность прекрасным шедевром мастеров нижнетагильского лакового дела. Время исказило его первозданный облик – значительно утрачен живописный слой, смыты краски, исчезло изящество миниатюрной отделки. Но с каждым годом этот реальный осколок истории древней уральской земли обнажает новые грани информации, ведущие нас к познанию истинных закономерностей и событий исчезнувшей в пространстве времени жизни.

Список источников и литературы:

1. РГАДА, ф. 1267, оп. 10, д. 385.

2. Лепо Л.П. Трудности и радости собирательной работы //Альманах «Тагильский краевед». Н. Тагил: тип. Свердуприздата, 1992. С. 33 –37.

3. Нижнетагильский музей-заповедник /Ред. Л.Г. Золотарева. – Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1988. – 239 с.

4. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. – М.: ЗАО Центрополиграф,– 423 с.

5. ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 263.

6. ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 379.

7. Ботт И.К. Царскосельская мебель и ее коронованные владельцы. – Пб.: Изд-во «Аврора», 2009. – 265 с.

8. Баташов Н.С., Гагарин Е.И. Е.Г. Кузнецов–выдающийся мастер XVIII века. М.: Машгиз–96 с

9. Нижнетагильский краеведческий. Рассказ о музее Свердловс: Средне-Уральское кн. изд-во– 256 с

10. Силонова О.Н. Крепостные художники Демидовых. Училище живописи. Худояровы. XVIII–XIX века: Из истории подготовки специалистов художественных и художественно-ремесленных профессий Демидовыми. Екатеринбург: Баско, 2007.–416 с

11. ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 427

12. Павловский Б.В. Крепостные художники Худояровы. Свердловск, 1963. – 44 с.

13. Худоярова Н.П. Родословие крепостных художников Худояровых из Нижнего Тагила // Уральская родословная книга: Крестьянские фамилии. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 2000. С. 255–294.

14. Силонова О.Н. Лаковый кабинет Н.А. Демидова в московском Слободском доме-дворце (1782 – 1784): история создания, опыт реконструкции //Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. № 2 (151). Т. 18. С. 184 – 196.

15. ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 237.

16. РГАДА, ф. 1267, оп. 1, д. 296

17. РГАДА, ф. 1267, оп. 1, д. 321

18. ГАСО, ф. 102, д. 48

19. ГАСО, ф.643, оп. 1, д. 2108

20. Хоруженко О.И. Дворянские дипломы XVIII века в России. – М.: Наука, 1999. – 419 с.

21. Мосин А.Г. Род Демидовых. – Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2012. – 532 с.

22. Юркин И.Н. Демидовы: Столетие побед. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 447 с.

23. Лукомский В.К. О геральдическом художестве в России. СПб, 1911. – 36 с.

24. Гравировальная палата Академии наук XVIII века. Сборник документов. Составители: М.А. Алексеева, Ю.А. Виноградов, Ю.А. Пятницкий. – Ленинград: Издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1985. – 292 с.

25. Маркова Н. Об истории создания Коронационного альбома императрицы Елизаветы Петровны //Третьяковская галерея. 2011 (30), № 1. С. 4 – 21.

26. Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. – М.: Наука, 1985. – 176 с.