Хранилища богатств Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Тагильский рабочий — 19 ноября 2014 года. Среда, №215 (24104)

Хранилища музейных богатств

Краеведческая шкатулка

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА

неизвестное об известном

Собрание, коллекция любого музея – всегда тайна.

Музеи — вместилище национального богатства, сокровищ и собрания разных интересных историй. Но едва заходит речь о музеях на той территории, где мы сами проживаем, и уже не верится, что именно здесь хранятся уникальные предметы. Давайте приоткроем двери в сокровищницу Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

1944-й…

Но вначале окажемся в 1944 году на улице Уральской, где в то время стоял двухэтажный каменный особняк – прямо на том месте, где сегодня располагается основное здание музея.

Конец сентября. Еще идет война… А в Тагиле – открылся музей! Первый художественный музей в России в не областном городе. История не сохранила, как отметили этот день сотрудники, но доподлинно известно, что помогали им в работе ученые из Государственного Эрмитажа, возможно, они были и на открытии. И уж точно был скульптор Михаил Крамской, эвакуированный из Ленинграда, оставшийся в Тагиле на всю жизнь и ставший позднее почетным гражданином города.

В музей, по свидетельству молодого тогда Василия Ушакова, в будущем — тагильского скульптора, стояли очереди!

Отсчет начался с художественной выставки «Урал – кузница оружия» в Свердловске. Многие работы уральских и московских художников остались после нее в коллекции. А еще, специально к открытию, в город прибыли произведения XVIII-XIX веков, в чем оказал помощь Уралвагонзавод.

С полотен на скромных заводчан, жителей города смотрели прекрасные дамы в шелковых платьях и статные сановники. Воображение измученных войной людей было сильно, а краски дарили надежду на будущее, на жизнь без страданий.

Первые в коллекции музея произведения, а их было всего 73, стали основой собрания, сегодня насчитывающего около десяти тысяч единиц. Было создано четыре фондохранилища: живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Тяжелый, но очень интересный труд

Хранилище живописи.

Здесь стойкий аромат красок и лака, много работ – более полутора тысяч. Маленькие и большие, на холсте, картоне, написанные масляными или темперными красками, самых разных художников от XVII века до нынешнего дня. И великие имена, и малоизвестные.

Картины стоят в специальных ячейках строго по размеру. Вот штабель крупногабаритных картин. Когда необходимо достать из него произведения для выставки, требуются усилия сразу нескольких человек, ведь картины довольно тяжелые: холст с массой краски натянут на сделанный из дерева подрамник, и, подняв такую картину, уже никто не скажет, что труд хранителя музея – легкий.

Совсем недавно многие произведения были экспонированы на выставке большеформатной картины, приуроченной к 70-летнему юбилею музея. Не так часто они выходят к зрителю. Много выставок можно сделать, но… выставочные площади музея крайне ограниченны.

52 картины были представлены на юбилейной выставке «Человек искусства в искусстве». И у каждой своя история.

Эвакуированные из блокадного Ленинграда картины Павла Голубятникова, свернутые в рулон, простояли почти 40 лет в квартире его жены и дочери, прежде чем попали в музей и стали поводом к открытию имени забытого к тому времени художника.

Работы всемирно известного художника-нонконформиста Элия Белютина пришли в коллекцию благодаря случаю.

Представьте – Москва, Манеж, 1991 год. Сотрудники музея на выставке «Новой реальности», группы художников, открытых зрителю после долгих политических гонений. Оставляют заявку… Но выставка ушла в Америку и была там вся распродана.

Проходит много лет. 2006 год, вновь Москва. И вдруг предложение: «А не хотите ли пройти к Белютиным?»

И вот мы в старинной квартире на Никитском бульваре, наполненной истинными раритетами западного искусства от I века до нашей эры и до XVIII, слышим предложение жены художника, искусствоведа Нины Молевой: «Хотите работу в коллекцию? Я помню вашу заявку…» Это был просто шок!

А сегодня у музея около 150 работ этого великого живописца, графика, теоретика, «человека мира» Элия Белютина. Безусловно, это очень почетно — иметь его произведения в коллекции!

В хранилище графики — ровные чистые пространства, металлические стеллажи с узкими выдвижными ящичками, в которые аккуратно уложены обернутые в кальку графические листы.

Графике очень вреден свет, потому она должна быть в идеальной темноте и может лишь редко экспонироваться. А еще она не любит сырости, и здесь всегда сухо.

Всего в музее хранится около пяти тысяч графических произведений, но каждое можно найти буквально за одну минуту, так точно и четко систематизирована работа.

Хотите роскошную, яркую и праздничную «Ярмарку» Бориса Кустодиева? Вот она, солнечный свет просто брызнул с листа, и резвая тройка понеслась вскачь! А вот нежная, изысканная акварель Михаила Врубеля, где женская фигура вот-вот растает в тихом синем сумраке…

Чтобы получить хотя бы одно произведение в коллекцию, необходимо годами работать, встречаться и общаться с наследниками. Это большая и очень интересная часть работы музейных сотрудников, ответственная и сложная. Ведь мы, собирая коллекцию по крупицам, формируем «золотой запас страны», сохраняем историю, культуру.

Если листы графики легкие, то в хранилище скульптуры экспонаты требуют не просто внимания, но и физической выносливости от хранителя.

Представляете, сколько может весить скульптурный портрет, выполненный из бронзы, гранита, дерева? А если композиция более трех метров высотой, как, например, «Колхозник» и «Колхозница» скульптора А. Тенеты?

Кстати, именно эти фигуры долгое время, начиная с 1947 года, встречали зрителей при входе в музей еще в старом здании.

В хранилище скульптуры все так же «чинно и благородно»: металлические стеллажи почти до потолка сплошь заполнены произведениями скульптуры из разных материалов. Это и хрупкий гипс, также не терпящий влаги, и фарфор, и не менее хрупкая обожженная глина – терракота, и тяжелые камень, металл.

Привозить произведения скульптуры в музей довольно сложно, а ведь многие работы сотрудники привозят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга…

Вот одна из таких историй. Попали мы лет 15 тому назад в Скульптурный комбинат в Москве, куда нас привела искусствовед Нелли Климова, стараниями которой значительно пополнился наш музей. Здесь больше ста мастерских! Мы смогли обойти всего около десяти, но в каждой нам был дан автором дар для музея, и порой произведения приходилось снимать с пятиметровой высоты, стоя на шаткой лестнице. Многие из этих работ уникальны.

Например, автопортрет Владимира Вильвовского, московского художника, прошедшего войну и потерявшего ногу. Его автопортрет с костылем хранится, как одно из лучших произведений в области скульптуры, в Государственной Третьяковской галерее, но там – отливка из бронзы, а у нас – оригинал в гипсе.

Скульптура не любит пыли, влажности. И потому, зайдя в хранилище, вы не сможете сразу увидеть произведения: все работы в чехлах, укутаны в специальный материал. А вообще, мечта музейщиков – сделать открытое хранение скульптуры и водить по нему экскурсии…

Самый радостный и самый молодой

Один из самых радостных фондов музея – собрание предметов декоративно-прикладного искусства.

Глаза разбегаются от танцующих дымковских и филимоновских барынь и парочек, яркого многоцветья тагильских и жостовских подносов, изысканного старинного фарфора, тонких кружев, набивных узбекских сузани, звонких балхарских, гжельских, скопинских кувшинов…

Всего здесь около двух тысяч произведений. И тоже строгий порядок, все предметы собраны по материалам, каждому нужен свой режим хранения.

Изделиям из кости требуется дневной свет, и они лежат под стеклом, а прекрасные вышитые ткани, шерстяные сарафаны, гобелены бережно охраняют от влаги, моли и света, закутывают в специальную бумагу.

Фарфоровые тарелки упакованы в коробки и переложены мягким упаковочным материалом, чтобы не поцарапались, изделия ювелирного искусства хранятся в сейфе, а подносы стоят в ячейках на стеллаже и каждый имеет свой конверт.

Одни изделия поступают из Министерства культуры России, другие музей приобретает сам на деньги, заработанные от продажи входных билетов. Так что, дорогие зрители, если вы пришли в музей, то помогли спасти от забвения какое-то произведение и внесли вклад в это великое дело. Что-то приносят в дар тагильчане.

Художница подносного промысла Ольга Матукова принесла поднос, он оказался изделием знаменитой Агриппины Афанасьевой. Или вот чернильница с бюстом В.И. Ленина. Она вроде бы и тиражированная, но это отливка 1920-х годов известного художника Натальи Данко и стоит в экспозиции Государственного Русского музея. Безусловный раритет.

Самый молодой в музее – фонд современного искусства. В нем насчитывается около 500 произведений: фотография, арт-объекты, живопись, но не масляными красками, а, например, акрилами… Но главное — не материал, а способ высказывания автора.

Начало фонду было положено акциями, которые проводил музей в конце 90-х годов прошлого века.

А сейчас, как говорится, «под занавес», познакомьтесь с теми людьми, которые сохраняют для вас и будущих поколений все эти богатства.

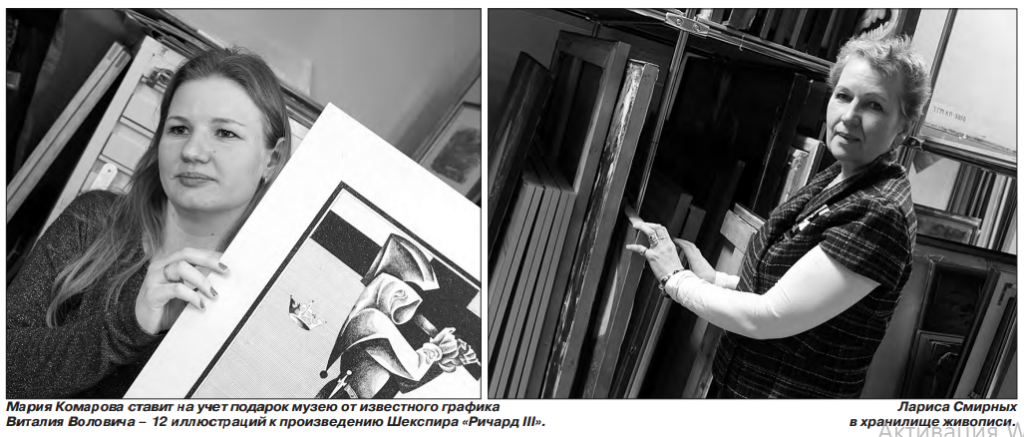

Главный хранитель и хранитель живописи – Лариса Смирных, музыкант по первому образованию и искусствовед, заслуженный работник культуры России, работающая в музее уже 35 лет.

Графика — в нежных руках молодого искусствоведа Марии Комаровой, ее стаж здесь 11 лет.

Хранитель декоративно-прикладного искусства искусствовед Лидия Хайдукова в музее двадцать лет, а ранее была художником по росписи подносов.

Тяжелую скульптуру хранит художник Тимофей Подольский, он же является реставратором по скульптуре.

А фонд современного искусства ставит на учет и выдает искусствовед Ольга Лебедева, одновременно занимающая должность заведующей выставочным отделом музея.

Пять человек, всего пять человек, на которых возложена высокая ответственность – сохранить и передать другим поколениям все лучшее. А еще — приумножить и показать зрителям, изучить и написать статьи, создать каталоги. Знаете, у нас невероятно интересная работа!

Экскурсию по фондам проводили Елена ИЛЬИНА и Лариса СМИРНЫХ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.