ДИССЕРТАЦИЯ: НАСЕЛЕНИЕ НИЖНЕГО ТАГИЛА В XX ВЕКЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ [ЧАСТЬ 2]

Население Нижнего Тагила в XX веке: историко — демографический анализ

Тараканов Максим Юрьевич

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Г.Е. Корнилов

Содержание

ГЛАВА III

МИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

3.1. Механическое движение населения Н. Тагила в первой половине

XX века

В XX в. в Н. Тагиле происходили серьёзные изменения не только в естественном, но и в механическом движении его жителей, которые согласовались с концептуальными схемами миграционного перехода. Наиболее быстрые и радикальные перемены наблюдались в первой половине прошлого века, так как именно на этот период пришлось особенно много различных социально-экономических и политических событий, оказывавших существенное влияние, как на состав мигрантов, так и на интенсивность и направления миграционных потоков.

К сожалению, данные о миграции жителей заводского посёлка за первые полтора десятилетия XX века полностью отсутствуют, тем не менее, низкие темпы роста численности тагильчан, сохранявшиеся до начала Первой мировой войны, позволяют предположить невысокий уровень их миграционной активности в этот период, что характерно для первой фазы миграционного перехода.

Ситуация заметно изменилась после начала Первой мировой войны, когда на Урал стали прибывать беженцы из западных районов страны. По данным Нижнетагильского центрального комитета помощи беженцам к августу 1916 г. в заводском поселке насчитывалось 577 осевших беженцев, прибывших из Гродненской, Виленской, Курляндской, Варшавской и других западных губерний Российской империи. Значительную часть переселенцев составляли поляки, латыши и литовцы. (ГАСО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 1745. Л. 1-30.)

В годы гражданской войны вынужденная миграция продолжилась. В Тагиле стало оседать немало беженцев из Центральной России, спасающихся от преследований большевиков .(Ермаков А.В. Быт тагильчан в 1917-30-е гг. XX в. … С. 56.)

Уход белой армии из Н. Тагила в июле 1919 г., а затем голод 1921-1922 гг. привёл к обратной тенденции, которая, однако, сохранялась недолго. Развёртывание НЭПа и постепенное восстановление промышленных предприятий города (довоенный уровень производства был достигнут к 1926 г.) повысили его привлекательность в глазах мигрантов. За период с марта 1923 года по декабрь 1926 г. численность тагильчан выросла на 45,5 % и главную роль в этом, несомненно, сыграла миграция.

С конца 1920-х гг. Урал вступил во вторую фазу миграционного перехода, связанную с индустриализацией и массовым движением населения из села в город. (Население Урала. XX век … С. 18.)

Об уровне миграционной активности населения Н. Тагила в конце 1920-х гг. позволяют судить сохранившиеся данные за апрель-август 1927 и 1929 гг. За пять месяцев 1927 г. в город прибыло 3843 человека, выбыло 1216, а миграционный прирост составил 2627 человек. Основная масса мигрантов находилась в трудоспособном возрасте. Среди прибывших таковых было 57,7 %, а среди покинувших город — 66,6 %. Примерно треть мигрантов относилась к возрастной группе 0-15 лет. Удельный вес лиц в возрасте от 60 лет и старше среди прибывших ровнялся 6,4 %, а среди выбывших 5,7 % .(Подсчитано по: НТГИА. Ф. 22. Он. 1. Д. 54. Л. 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51.)

В 1929 г. на объёмах перемещения населения, которые заметно повысились, сказалась коллективизация. За год в город прибыло 17479 человек, покинуло его пределы 6068, механический прирост составил 11411 человек, а миграционный оборот 23547 человек. Около 60 % участников механического движения были представлены лицами мужского пола .(Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах. 1930. Вып. 1. С. 50.)

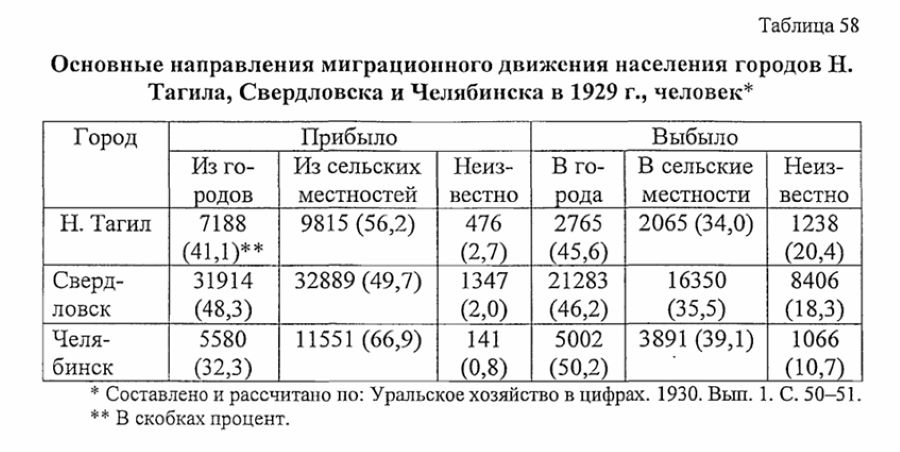

Относительно основных направлений миграционных потоков можно отметить, что среди прибывших численно преобладали выходцы из сельской местности, причём это было характерно не только для Н. Тагила, но и для некоторых других городов Уральской области (см. табл. 58).

Анализ выбытия из городов показывает, что основной отток происходил в города, а направление «город-село» находилось на втором месте. Так, например из Нижнего Тагила в 1929 г. в города выехало 45,6 % мигрантов, а в сельскую местность только 34 %. Часть из последних — 600 человек — составляли рабочие тагильских предприятий, направленные в деревню во исполнение решения ноябрьского Пленума ЦК ВКП (б).(Нижний Тагил. 250 лет … С. 192.)

Главным территориальным источником пополнения, населения города была Уральская область. Из её пределов в Н. Тагил прибыло 59,4 %, а выбыло в обратном направлении 52,6 % мигрантов. В механическом приросте населения города доля уральцев превышала 60 %. Миграционный обмен с другими регионами страны занимал менее важную позицию. Из-за пределов Уральской области в Н. Тагил прибыло 38 % переселенцев, а выбыло за её пределы 27 % мигрантов. К группе «неизвестно» относилось 2,6 % прибывших в город и 20,4 % выбывших из него.(Подсчитано по тем же материалам, что и табл. 58.)

Воздействие на миграционную активность населения города такого фактора, как индустриализация, чётко прослеживается, начиная с 1930-х гг. 15 мая 1930 г. ЦКВКП(б) было принято постановление по созданию в Н. Тагиле металлургического, вагоностроительного, коксохимического и огнеупорного заводов. Уже с начала 1931 г. на Федориной горе начались работы по строительству Нижнетагильского металлургического завода (НТМЗ), а в июне — Уральского вагоностроительного завода (УВЗ) и коксохима. (Нижний Тагил — из прошлого в будущее … С. 16)

Всё это потребовало привлечения значительного количества рабочей силы, которой в Н. Тагиле в достаточном количестве не имелось.

Одним из путей решения проблемы нехватки кадров стало применение принудительного труда — труда спецпереселенцев. Только на площадку будущего вагоногиганта 15 июля 1931 г. их прибыло два эшелона (3500 человек), а спустя две недели ещё эшелон (1260 человек). Одновременно с ними приезжали и добровольцы — инженеры, техники, специалисты различных направлений. В возведении крупнейшего вагонного завода участвовали даже 80 опытных работников американской коммуны «Цемент», созданной в 1930 г. в Нью-Йорке.(Панюхин Г.П. Часовые Уралвагонзавода … С. 10.)

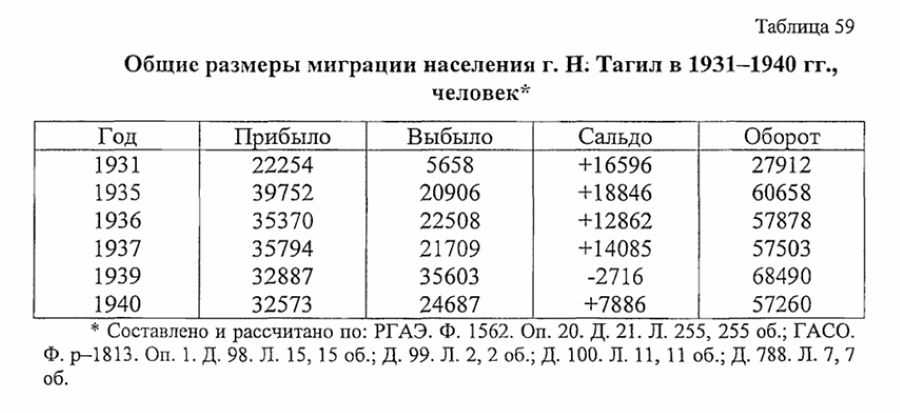

Массовое привлечение рабочей силы на индустриальные объекты Н.Тагила сказалось на общих размерах притока мигрантов в город, которые в 1930-е гг., по сравнению с концом 20-х гг., существенно увеличились (см. табл. 59). Уже в 1931 г. в город прибыло на 27,3 % больше человек, чем в 1929 г., а в 1935-1937-м и в 1939-1940-м гг. число ежегодно прибывавших стабильно превышало отметку в 30 тыс. человек.

Однако даже столь массовый приток людей в город не решал полностью проблему нехватки рабочей силы на его предприятиях. Её дефицит ощущался на заводах Н. Тагила вплоть до конца 30-х годов. Так, например на УВЗ в ноябре 1939 г. при необходимом плановом количестве 22338 человек трудилось 15337. Рабочие места были заполнены на 65,2 %, ИТР — на 88,9 %, служащих — на 94,1 %. (Панюхин Г.П. Мой товарищ профсоюз: Из истории профсоюзной организации ФГУП

«ПО «Уралвагонзавод», 1935-2005 гг. Н. Тагил, 2005. С. 14.)

Главным образом, это было связано с высокой текучестью кадров, которую порождали низкая заработная плата, неустроенность быта, отсутствие благоустроенного жилья, перебои с продуктами питания, изнуряющая физическая работа.

Зачастую, работники покидали не только место работы, но и пределы города. Это отражалось на общем числе мигрантов, ежегодно выбывавших из Н. Тагила, которое увеличивалось вплоть до конца 1930-х гг. Если в 1931 г. из города выехало 5658 человек, то в 1937 г. -в 3,8 раза больше. Максимум числа выбывших за весь XX век пришёлся на 1939 г., когда их число составило 35603 человека, что на 8,3 % превысило количество прибывших в данном году и привело к отрицательному миграционному приросту. В остальные годы, указанные в таблице 59, сальдо миграции носило положительный характер, хотя его размеры колебались в довольно значительном диапазоне — от 7886 до 18846 человек.

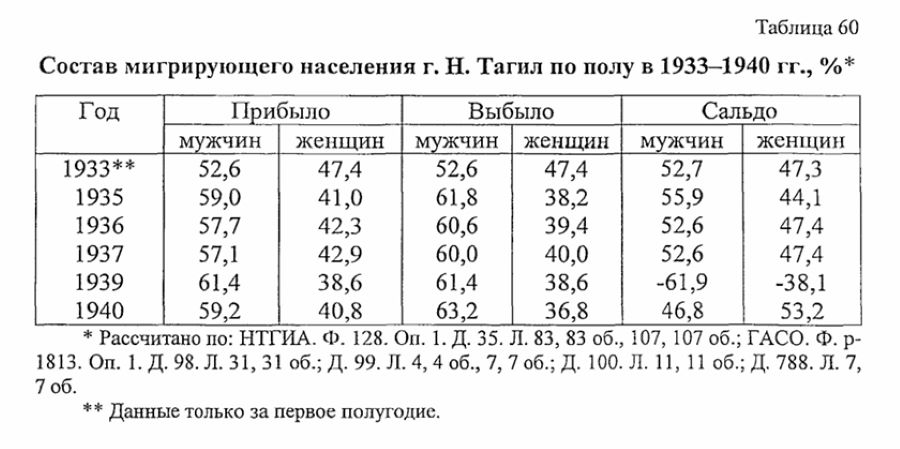

В предвоенном десятилетии, как и в конце 1920-х гг., процессы прибытия и выбытия, формировавшие механический прирост или убыль населения Н. Тагила, в большей степени шли за счёт лиц мужского пола (см. табл. 60).

Особенно заметным было доминирование мужчин среди мигрантов, покидавших Н. Тагил. Преобладание женщин было отмечено только в 1940 г. в механическом приросте населения города, когда за счёт них численность тагильчан увеличилась на 4195 человек, а за счёт лиц мужского пола лишь на 3691 человека.

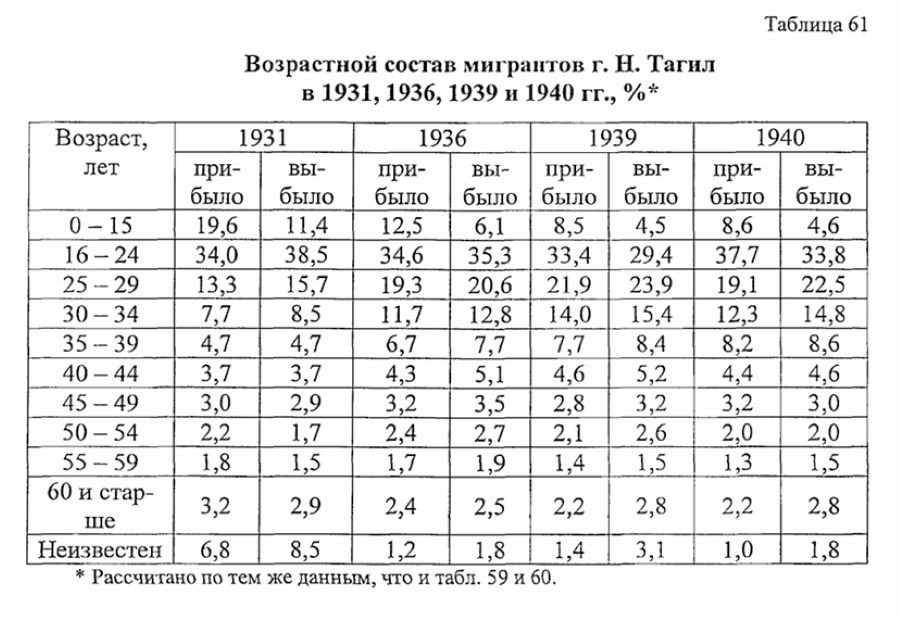

В 1931-1940 гг. происходили изменения в возрастной структуре мигрантов. В их составе наблюдалось увеличение удельного веса лиц в трудоспособном возрасте (см. табл. 61). Если в 1931 г. доля в трудоспособных возрастах среди прибывших равнялась 70,4 %, а среди выбывших 77,2 %, то к 1940 г. она увеличилась до 88,2 % и 90,8 % соответственно.

Особенно много мигрантов приезжало в Н. Тагил и покидало его пределы в возрасте 16-24 лет, что в значительной степени может быть объяснено активным привлечением представителей данной возрастной группы на работу на промышленные предприятия города.

Удельный вес переселенцев, относившихся к другим возрастным группам, напротив сокращался. Наиболее заметно он снизился у детей в возрасте до 16 лет. За 1931-1940 гг. их доля среди мигрантов уменьшилась более чем в два раза. Менее значительно сократилась доля лиц старше трудоспособного возраста (от 60 лет и старше). За аналогичный период она уменьшилась среди прибывших на 31,3 %, а среди выбывших на 3,5 %.

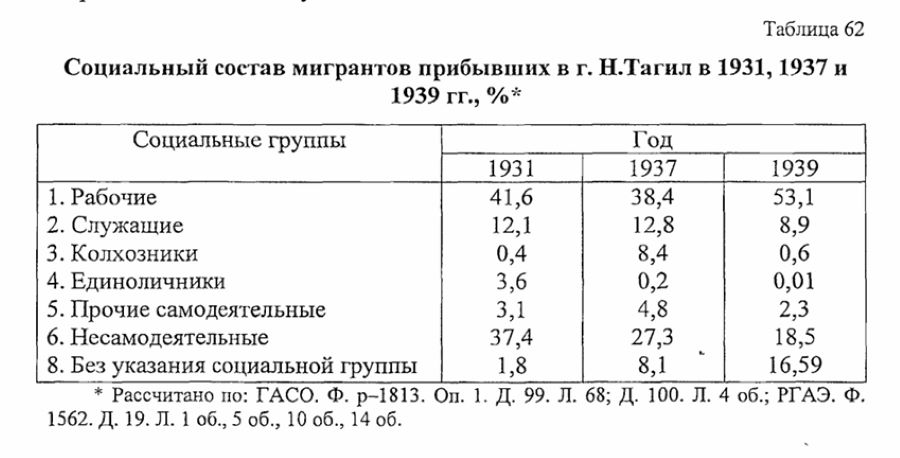

Значительный интерес представляют данные о социальном составе переселенцев, пополнявших в 30-х гг. XX в. население Н. Тагила (см. табл. 62). Основная их масса относилась к группе «самодеятельных», к которым причислялись лица, имевшие самостоятельный источник существования (заработок, доход), а также иждивенцы государства и общественных учреждений, безработные и военнослужащие.

В 1931 г. удельный вес «самодеятельных» среди общего числа приезжих составлял 60,8%, в 1937 г. — 64,6%, а в 1939 г. — 64,9%. Самой многочисленной социальной группой в составе «самодеятельного» населения были рабочие. Статистическая таблица за 1931 г. содержит данные о разделении их по занятиям. Согласно им, в указанном году в Н. Тагил прибыло строителей 908 человек, чернорабочих — 3956 человек, металлистов — 1414 человек. Ещё 2974 рабочих значились в графах: «неуказавшие своё занятие» и «прочие». На втором месте по численности в составе «самодеятельных» находились служащие. Только за 1935 г. их прибыло в Н. Тагил 6915 человек, что составило 17,4 % от общего числа приехавших в город за год. (ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 98. Л. 15.)

Пополнялось население города и за счёт колхозников, а также единоличников-хозяев, включавших занятых в сельском хозяйстве кустарей, ремесленников и прочих. Наиболее активно единоличники прибывали в Н. Тагил в начале 1930-хгг., однако, по мере развёртывания «социалистического преобразования деревни» их удельный вес в составе мигрантов быстро сокращался и в 1939 г. в город приехало уже всего три представителя этой социальной группы.

Если доля «самодеятельного» населения в составе мигрантов, прибывавших в Н.Тагил в 1930-х гг., постепенно увеличивалась, то процент «несамодеятельных» — людей, живущих на средства других лиц, быстро снижался. За период с 1931 по 1939 г. он сократился более чем в два раза — с 37,4% до 18,5%. Подавляющая часть (от 80,2 % до 83,5 %) «несамодеятельного» населения прибывавшего в город в 1935-1937 гг. была представлена детьми до 16 лет и домашними хозяйками, остальные 16,5-19,8 % «несамодеятельных» относились к графе «прочие».(Подсчитано по: Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 98. Л. 15; Д. 99. Л. 2; Д. 100. Л. 4.)

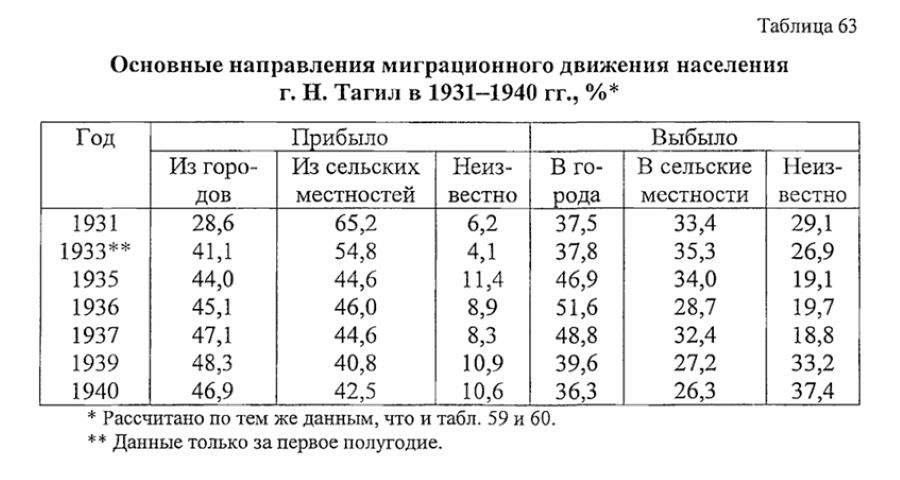

Основной приток переселенцев в Н. Тагил до середины 1930-х гг. шёл, как и в 1929 г., из сельской местности (см. табл. 63). Среди мигрантов, прибывших в город в 1931 г., селян было в 2,3 раза больше, чем выходцев из городов.

В последующие годы доля сельских жителей в общем числе переселенцев стала сокращаться, на что, несомненно, повлияло принятие государственными органами ряда постановлений, направленных на установление контроля за перераспределением людских ресурсов. Одно из них — постановление ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов», принятое в декабре 1932 г.

Этим документом фактически был запрещён стихийный отток сельского населения в города. На ограничение самовольного ухода крестьян в города было направлено и постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке отходничества из колхозов», опубликованное в марте 1933 г.( Население России в XX веке. Т. 1. С. 225.)

Основной смысл документа сводился к тому, что отходниками теперь считались лишь те лица, которые заключили договор с хозорганизацией, зарегистрированный в правлении колхоза. Тех же колхозников, которые самовольно бросали своё хозяйство, правления колхозов должны были исключать из коллективных хозяйств, и лишать их права на колхозные доходы.(Павлова О.В. Указ. соч. С. 190.)

Уже к середине 1930-х гг. соотношение горожан и селян в составе мигрантов прибывавших в Н. Тагил стало примерно равным, а с 1937 г. переселенцы из городов по удельному весу вышли на первое место.

Анализ выбытия из Н. Тагила показывает, что в основном отток его населения происходил в 1930-х гг. в города. Только в Москву и Ленинград в 1937 г. выехало 916 тагильчан, а в 1939 г. — 1000. (Подсчитано по ГАСО. Ф. р—1813. Оп. 1. Д. 99. Л. 8; Д. 100. Л. 16.)

Выбывавшие в сельскую местность по удельному весу до 1939 г. находились на втором месте. Однако в предвоенные годы их потеснила группа выехавших из города в неизвестном направлении, доля которых к 1940 г. увеличилась до 37,4 %.

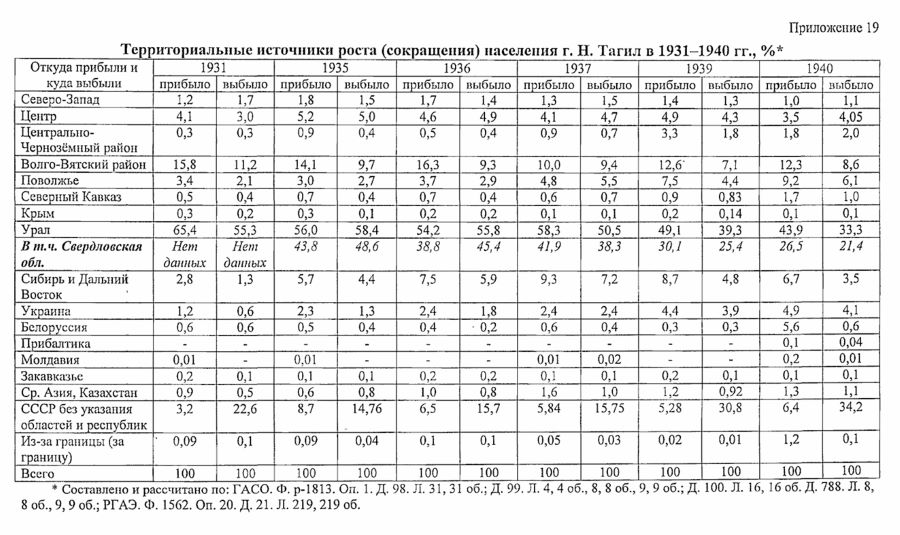

В территориальном отношении наиболее активный обмен населением у г. Н.Тагила в 1931-1940 гг., как и в 1929 г., происходил с городами и сёлами Уральского региона (см. приложение, таблица 19). Из данных приведённых в таблице видно, что в указанные в ней годы доля уральцев в общей численности мигрантов, прибывавших в город, колебалась от 43,9 до 65,4 %, причём большую часть из них составляли жители Свердловской области. В обратном направлении из Н. Тагила в 1931 г. и в 1935-1937 гг. выехало свыше 50 % мигрантов, а в 1939-1940 гг. — более 30 % (64 % из них — в пределы Свердловской области). Основную роль играли уральцы и в механическом приросте населения города, где их удельный вес стабильно превышал отметку в 50%.

Второй миграционный’ поток, связывавший Н. Тагил с европейской частью страны, был менее интенсивным, чем первый, но его активность постепенно возрастала. Если в 1931 г. на его долю пришлось 27,6 % мигрантов от общего числа прибывших в город, то в 1935 г. — 28,9 %, в 1939 г. — 35,7 %, а в 1940 г. уже 40,5 %. Больше всего переселенцев приезжало из Волго-Вятского района, Поволжья и Центра. Постепенно увеличивался и удельный вес выбывавших из Н. Тагила в европейскую часть страны. За период с 1931 г. по 1940 г. он вырос с 20,2 % до 27,8 %.

На третьем месте по значимости находился миграционный поток, связывавший Н. Тагил с Сибирью и Дальним Востоком. Хотя его интенсивность была ещё ниже, чем у первых двух, тем не менее, в отдельные годы ему принадлежала довольно заметная роль в механическом приросте населения города. Так, например, в 1937 г. доля жителей Сибири и Дальнего Востока в положительном сальдо миграции Н. Тагила составляла 12,5 %, а в 1940 г. 16,6 %

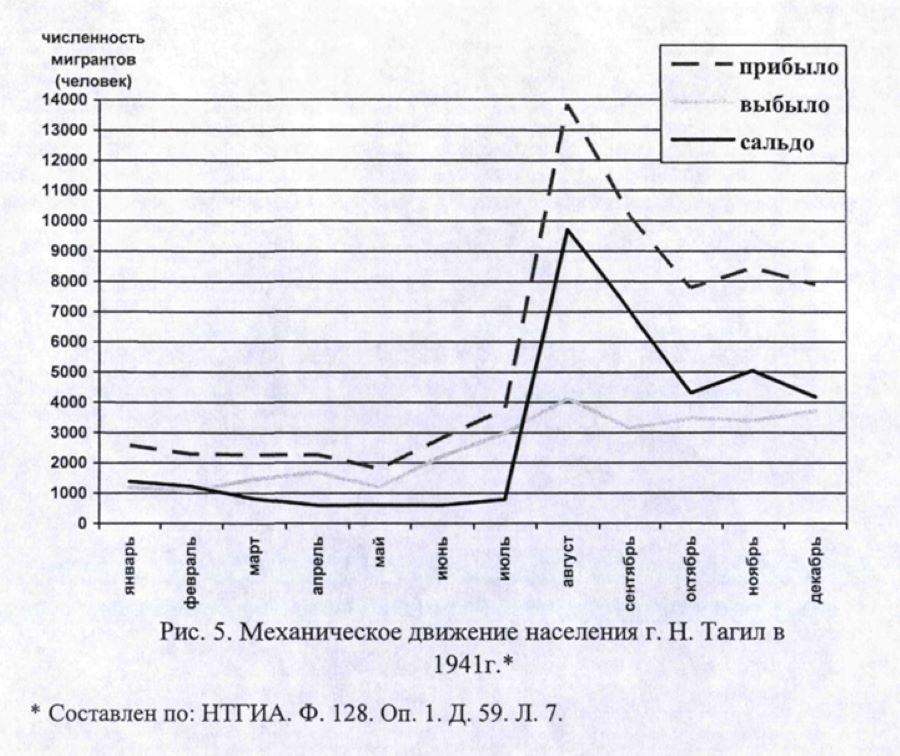

К существенным изменениям в территориальных направлениях миграционных потоков, в численности и составе мигрантов привела Великая Отечественная война. Уже в первые её месяцы миграционная активность тагильчан поднялась на новый уровень (см. рис. 5).

Из приведённого графика видно, что уже с июня 1941 г. резко выросло количество, как прибывших в Н. Тагил, так и выехавших из него. По сравнению с предшествующим месяцем число первых увеличилось на 57,1 %, а вторых — на 86,3 %.

Продолжился рост миграционной активности и в последующие два месяца. Максимального уровня она достигла в августе 1941 г., когда в город приехало 13843 человека, выехало из него 4133 человека, а механический прирост составил 9710 человек.

В сентябре интенсивность механического движения снизилась. Количество прибывших в город сократилось, по сравнению с августом, на 26,4 %, выбывших из него — на 23,6 % Тем не менее, даже при таком снижении абсолютные показатели миграционной подвижности населения в сентябре были значительно выше, чем в любом из предвоенных месяцев 1941 г.

Аналогичная ситуация наблюдалась в октябре, ноябре и декабре. Хотя по числу приехавших в Н. Тагил (выехавших из него) каждый из этих трёх месяцев уступал августу, но в то же время ощутимо превосходил по уровню миграционной активности не только май или июнь, но даже и июль 1941 г. Всего во втором полугодии 1941 г. в Н. Тагил прибыло 51452 человека, что составляло 78,6 % от общего числа мигрантов, переместившихся в город за год (Подсчитано по: ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 11 об., 13 об.)

Значительная часть из них приехала вместе с эвакуированными из прифронтовых областей предприятиями и организациями. Созданная в предвоенное время мощная индустриальная база Н.Тагила дала возможность принять и разместить большое число предприятий, вывезенных из прифронтовых областей. Так, например, Уральский Вагоностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского получил оборудование Харьковского тракторного завода, Харьковского завода №183 имени «Коминтерна», Мариупольского металлургического завода, Московского станкостроительного завода имени С.Орджоникидзе и некоторых других.

Кроме того, на площадях Уралвагонзавода был организован авиационный завод №381 путём слияния двух заводов (№380 и №381), эвакуированных из г. Ленинграда. (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 195. Л. 174.)

Причём, в Н.Тагил было вывезено не только оборудование, но и значительная часть работников данных предприятий. К 30 июля 1941 г. их прибыло в город 7,5 тыс. человек. Однако, из-за отсутствия достаточного жилфонда в Н.Тагиле, около 2,5 тыс. человек из них были расселены в 15, 20 и даже 30 километрах от города.(ЦЦООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 195. Л. 181)

В III и IV кварталах 1941 г. эвакуационные поезда шли в город непрерывным потоком. Только за период с 16 августа по 4 сентября по железной дороге имени Л.М. Кагановича в Н. Тагил проследовали эшелоны с эвакуированными людьми и оборудованием следующих предприятий: завода №156 НКАП (Народного комиссариата авиационной промышленности) из Москвы, электрозавода из Ленинграда, механического завода НК пищевой промышленности из Киева, металлургического и химического заводов из Кривого Рога.(Там же. Д. 187. Л. 11, 14,19; Д. 188. Л. 195,198,208.)

Под влиянием начавшейся мобилизации в армию количество выбывших из города во втором полугодии 1941 г. увеличилось по сравнению с первым в 2,4 раза. За период с 1 июля по 31 декабря город покинуло 20910 человек, а их удельный вес составил 70,4 % от общего числа мигрантов, выехавших из него за год. Большая часть механического прироста (85,4 %) так же была зарегистрирована во втором полугодии 1941 г. Сальдо миграции за июль — декабрь выросло по отношению к сальдо за январь — июнь в 5,8 раза .(Подсчитано по: ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 11 об., 13 об)

В целом, за 1941 г. в Н. Тагил прибыло 65463 мигранта, что было в 2 раза больше, чем в 1940 г. и соответственно выбыло 29691 человек — в 1,2 раза больше, чем в предшествующем году. (Подсчитано по тем же данным: Л. 9 об., 11 об., 13 об.)

Схожая картина наблюдалась и на общеобластном уровне. За год прибытие в города Свердловской области выросло на 205 %, выбытие — на 144 %, а сальдо миграции увеличилось на 400 %.(Кругликов В.В. Миграционное движение городского населения Свердловской области в годы Великой Отечественной войны // Историческая демография. Москва — Сыктывкар, 2007 С. 148.)

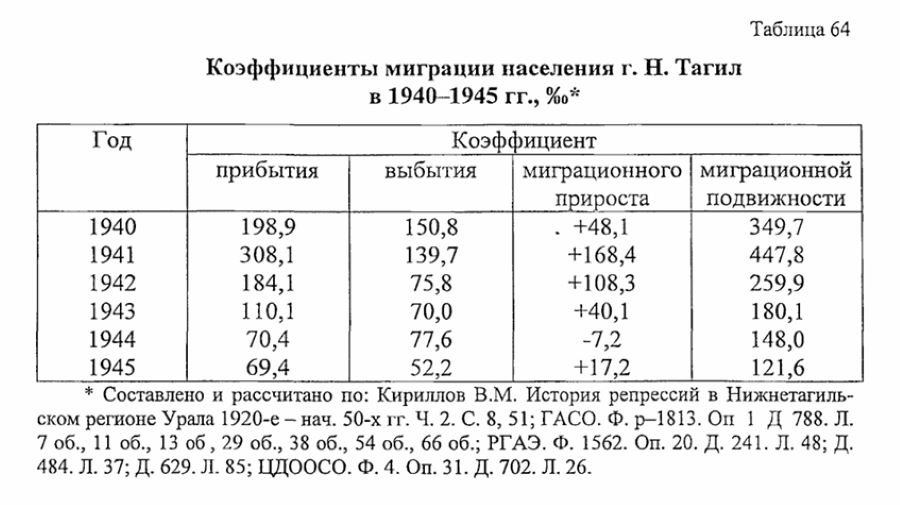

По сравнению с 1940 г., в 1941 г. выросли и многие относительные показатели механического движения населения Н. Тагила (см. табл. 64).

Коэффициент миграции по прибытию увеличился в городе на 54,9 %, миграционного прироста на 250,1 %, а миграционной подвижности населения на 28,1 %. Сократился только коэффициент выбытия (на 7,4 %).

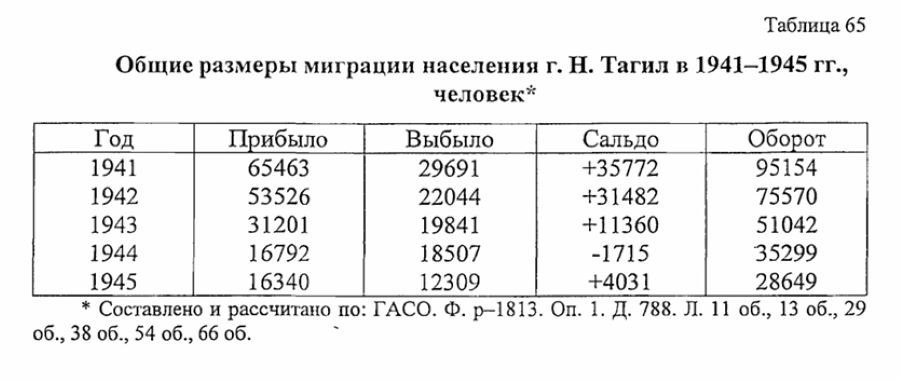

Однако, достигнув пика в 1941 г., в последующие годы вышеуказанные показатели начали снижаться. К 1945 г., по отношению к первому году войны, коэффициент прибытия уменьшился на 77,5 %, коэффициент выбытия — на 62,6 %, миграционного прироста — на 89,8 %, миграционной подвижности — на 72,9 %. Аналогично обстояли дела и с абсолютными показателями механического движения населения. Их уровень, зафиксированный в Н. Тагиле в 1941 г., так и не был превышен в последующие военные годы (см. табл. 65).

Из приведённых в табл. 65 данных видно, что если в 1941 г. миграционный оборот в городе составил 95154 человека, то уже в 1942 г. он сократился до 75570 чел., в 1943 г. — до 51042 чел., в 1944 г. — 35299 чел., а в 1945 г. до 28649 чел.

Подобная ситуация наблюдалась в городе и с миграционным приростом. Хотя практически на протяжении всей войны, за исключением 1944 г., сальдо миграции было положительным, тем не менее, наибольший механический прирост населения в Н. Тагиле наблюдался в 1941 г., когда он составил 35772 человека. В последующие три года миграционный прирост стабильно сокращался. За 1942 г. он уменьшился, по сравнению с первым годом войны, на 4290 человек или на 12 %. Ещё более резкое его сокращение — в 3,1 раза, по сравнению с 1941г., наблюдалось в городе в 1943 г.

В 1944 г. сальдо миграции вообще стало отрицательным, то есть число выбывших превысило число

прибывших. В заключительный год войны механический прирост вновь стал положительным, достигнув отметки в 4031 человека, что, впрочем, было в 2,8 раза меньше, чем в 1943 г., и в 8,9 раза меньше, чем в 1941 году.

В целом, за годы войны в Н. Тагил прибыло 183322 человека, выбыло из города 102392 человека, а положительное сальдо миграции за 5 лет составило 80930 человек. При этом большая часть механического прироста — 83,1 %, пришлась на 1941-1942 гг.

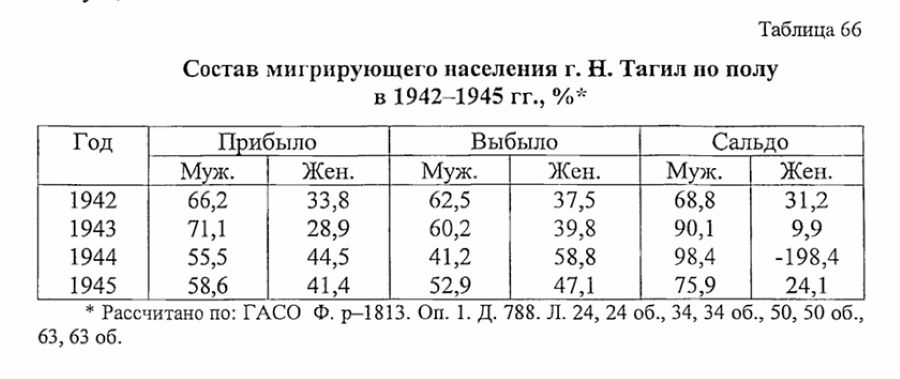

Вопрос о половой структуре мигрантов, прибывавших в г. Н. Тагил и выбывавших из него в годы Великой Отечественной войны подробно рассмотреть не представляется возможным, так как практически полностью отсутствуют данные за 1941 г. Поэтому, при изучении этого вопроса ограничимся периодом с 1942 по 1945 г. (см. табл. 66).

Из данных табл. 66 видно, что основная роль в механическом движении населения города, по-прежнему, сохранялась за лицам мужского пола. Из общего числа прибывших в Н. Тагил в 1942-1945 гг. они составили 64,9 %, а из числа выбывших — 54,8 %. Преобладание женщин было отмечено только среди выбывших — в 1944 г., что было связано с начавшимся процессом реэвакуации населения.

Механический прирост населения Н. Тагила в 1942-1945 гг. также, в основном, происходил за счёт лиц мужского пола. Их доля в нём в 1942 г. составляла 68,8 %, в 1943 г. — 90,1 %, в 1945 г. — 75,9 %. В 1944 г. при отрицательном сальдо миграции мужчин в город прибыло больше, чем выбыло, а женщин — наоборот.

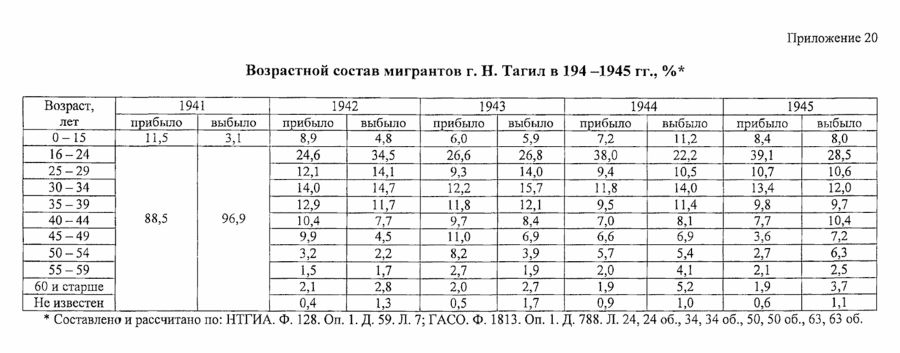

Относительно возрастной структуры мигрантов в годы войны можно отметить следующее. Среди прибывавших в город, как и в 1929-1940 гг. преобладали люди трудоспособного возраста (см. приложение, таблица 20). В 1942 г. их доля равнялась 88,6 %, в 1943 г. — 91,5 %, в 1944 г. — 90 %, в 1945 г. — 89,1 %. Первое место среди них, как и в предвоенное десятилетие занимала молодёжь в возрасте 16-24 лет. Её удельный вес, снизившись к 1942 г., по сравнению с 1940 г. на 34,7 % в последующие годы стал стабильно увеличиваться и к 1945 г. вырос до 39,1 %, превысив показатель предвоенного года на 3,7 %.

Несколько сократилась доля лиц в возрасте от 60 лет и старше — в 1942—1945 гг. она колебалась от 1,9 до 2,1 %. Удельный вес другой возрастной группы — детей в возрасте 0-15 лет, менялся более ощутимо. Максимальным он был в первый год войны, когда в город прибыло 7619 эвакуированных детей, что составило 11,5 % от общего числа прибывших за год. В последующие годы доля этой возрастной группы сократилась и колебалась от б до 8,9 %.

Среди выбывших в 1942—1945 гг. подавляющее большинство также относилось к населению трудоспособного возраста. Его удельный вес в этот период колебался от 82,6 % до 91,1 %. Доля детей среди мигрантов, покидавших Н. Тагил, первоначально сократившись в 1941 г., по отношению к 1940 г. на 32,6 %, с 1942 г. стала увеличиваться. Максимальные темпы её роста наблюдались в 1944 г., когда она по сравнению с 1943 г. выросла в 1,9 раза (до 11,2 %). Заметно повысился в 1944 г. и удельный вес лиц в возрасте от 60 лет и старше. Если в 1942-1943 гг. он составлял 2,7-2,8 %, то в 1944 г. он вырос до 5,2 %.

Увеличение долей данных возрастных групп в составе мигрантов, выезжавших из города, было связано с широко развернувшейся к тому времени реэвакуацией населения. В 1945 г. произошло сокращение удельного веса детей и подростков до 8 % от общего числа выбывших из Н. Тагила за год, а лиц в возрасте от 60 лет и старше до 3,7 %.

Аналогичные тенденции в динамике возрастной структуры мигрантов в. годы Великой Отечественной войны наблюдались и в областном центре Свердловской области. Как и в Н. Тагиле основная масса переселенцев прибывавших в Свердловск в 1941-1945 гг. находилась в трудоспособном возрасте. В 1941 г. удельный вес мигрантов относившиеся к данной возрастной

группе равнялся 76 %, в 1942 г. — 86%, в 1944 г. — 85 %, в 1945 г. — 89 %. Доля эвакуированных детей (до 15 лет) в 1941 г. составляла 19,3 %. В дальнейшем, она сократилась и колебалась от 8 до 12 %. Лица в возрасте от 60 лет и старше не превышали 2 %, исключая 1941 год (4,1 %). Среди выбывших к населению трудоспособного возраста относилось 83-90 % мигрантов. Удельный вес детей среди выбывших в 1942-1944 гг. составлял 11-12 %, в 1945 г. — 7 %. Доля старших возрастных групп составляла в 1941-1942 гг. — 3 %, в 1944-1945 гг. -4,8-5 % (Во имя победы. Свердловск в годы Великой Отечественной войны … С. 50.)

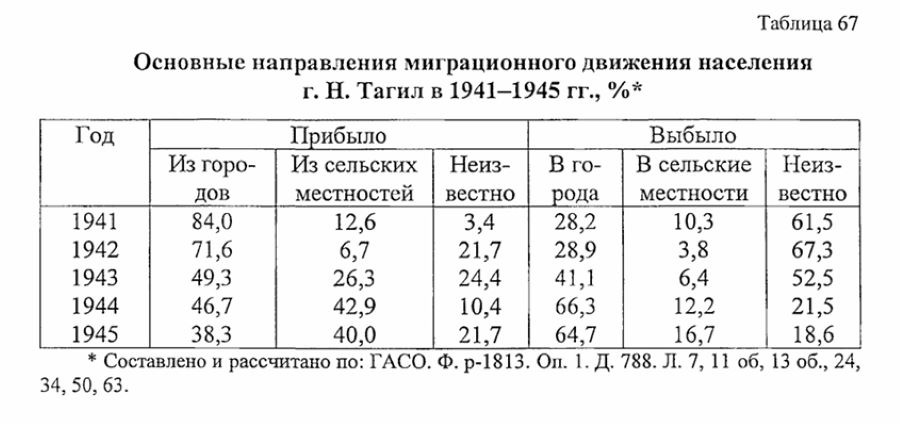

Под влиянием Великой Отечественной войны изменилось соотношение между основными источниками пополнения населения Н. Тагила. Если в предвоенные годы приток мигрантов в город из других городов незначительно превосходил приток из сельской местности, то в 1941-1942 гг. ситуация поменялась радикально (см. табл. 67).

Уже в 1941 г. доля горожан по сравнению с предшествующим годом увеличилась в 1,8 раза и составила 84 % от общего числа мигрантов, прибывших в Н.Тагил за год, а доля сельских жителей уменьшилась в 3,4 раза до 12,6 %. В результате в первый год войны из городов прибыло в 6,7 раза больше мигрантов, чем из сельских местностей. В 1942 г. удельный вес горожан среди прибывших сократился, но доля селян снизилась ещё значительнее, что привело к усилению диспропорции в пользу первых.

Подобная ситуация наблюдалась в этот же период и в других уральских городах. Если до войны прибытие в них на 52,2 % шло за счёт сельской местности и на 41,8 % за счёт городов, то в 1941 г. среди прибывших в города Урала были горожанами уже 71,6 % мигрантов, селянами — 24,9 %. В Свердловске в 1941 г. среди прибывших доля переселенцев из городов увеличилась, по сравнению с 1940 г., в 1,7 раза (до 79,2 %), а выходцев из сельской местности сократилась в 2,6 раза (до 15,8 %).(Подсчитано по: ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 6 об., 16 об., 23.)

Снижение доли селян в составе мигрантов, прибывавших в уральские города, было связано с процессами эвакуации, когда из прифронтовых районов вывозились в первую очередь рабочие и служащие промышленных предприятий и члены их семей, а также семьи ответственных партийных, комсомольских и советских работников, военнослужащих. К тому же, резко уменьшилась миграционная- активность сельских жителей, проживавших в европейской части СССР и-попавших в оккупацию.(КорниловТ.Е. Уральское село и война … С. 144.)

С 1943 г., по мере освобождения территории страны от немецко-фашистских войск, доля селян в составе мигрантов, прибывавших в Н. Тагил, вновь стала возрастать. Одновременно с этим происходило сокращение притока в Н. Тагил переселенцев из городов. К 1945 г. удельный вес горожан снизился, по сравнению с 1941 г., в 2,2 раза и составил 38,3 % от общего числа мигрантов, прибывших в город за год, в то время как удельный вес селян увеличился в 3,2 раза — до 40 %. Таким образом, в 1945 г., впервые после 1936 г., сельских жителей прибыло в Н. Тагил больше, чем горожан.

Соотношение между основными направлениями выбытия тагильчан поменялось в 1941 г. в пользу выезжавших из города в неизвестном направлении. Они удерживали лидирующие позиции до 1944 г., когда их потеснила группа выбывших в города, которая до этого времени находилась по удельному весу среди мигрантов на второй позиции. Направление «город-село» на протяжении всей войны находилось на третьем месте. По сравнению с 1940 г. доля выбывавших из Н. Тагила в сельскую местность к 1941 г. сократилась на 60,8 %, а к 1942 г. на 85,6 %. С 1943 г. их удельный вес начал увеличиваться, однако даже к 1945 г. он не достиг предвоенного уровня.

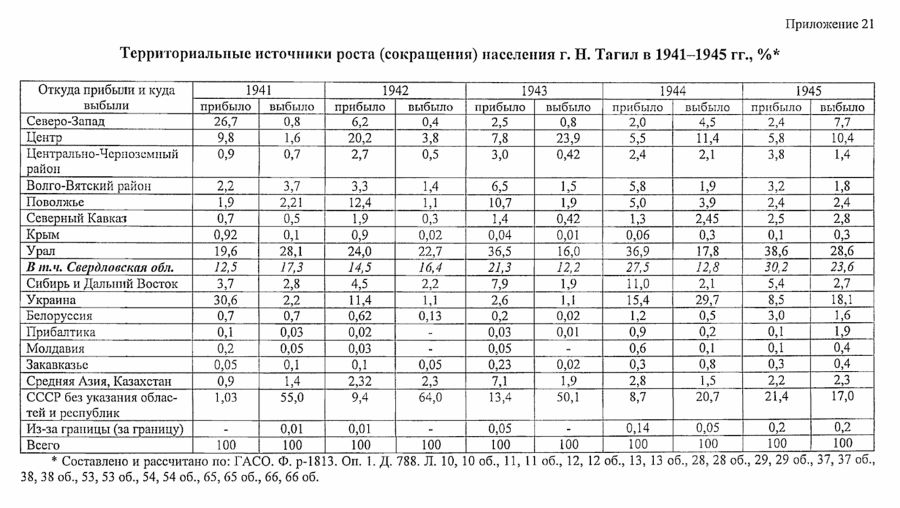

Заметно изменилась в годы войны и интенсивность миграционных потоков, связывавших Н. Тагил с различными регионами страны (см. приложение, таблица 21). В условиях стремительного продвижения немецких войск по территории СССР на Урал в целом, и в Н. Тагил, в частности, хлынул огромный людской поток из западных регионов страны. Именно из них теперь прибывала в город основная масса переселенцев.

Из Северо-Западного района за 1941 г. прибыло в 55,7 раза больше мигрантов, чем в 1940 г., из Центра — в 5,7 раза, из Прибалтики — в 2,3 раза, из Молдавии — в 1,4 раза. Резко вырос приток переселенцев из Украины и Крыма. Если в 1939 г. из УССР в Н. Тагил приехало 1433 человека, а в 1940 г. 1608 человек, то в 1941 г. уже более 20 тыс. человек. Из Крыма за 1941 г. в город прибыло в 11,2 раза больше мигрантов, чем в 1939 г. и в 15,5 раза, чем в 1940 г.1 Всего из европейской части СССР за 1941 год в Н.Тагил приехало 48949 человек, а их удельный вес составил 74,8 %.

В то же время заметно сократилось прибытие переселенцев из Уральского региона. По сравнению с 1939 г. приток населения из населённых пунктов Урала уменьшился на 20,8 %, а с 1940 г., на 10,5 %. Удельный вес уральцев среди общего числа мигрантов, прибывавших в Н. Тагил в 1941 г. составил 19,6 %, что было на 55,4 % меньше, чем в предшествующем. Интенсивность перемещения населения непосредственно из пределов Свердловской области снизилась не так существенно, как из Уральского региона в целом. Количество приехавших из неё в город в 1941 г. сократилось по сравнению с 1940 г., на 5 % (с 8624 человек до 8191 человека). Тем не менее, их удельный вес за этот же период снизился более чем в 2 раза — до 12,5 % от общего числа прибывших за год.

В первый год войны заметно изменилась и интенсивность выбытия населения из Н. Тагила в основных территориальных направлениях. Ощутимо снизилось миграционное движение тагильчан в западном направлении. В Центральный район в 1941 г. выехало в 2,1 раза меньше переселенцев, чем в 1940 г., в Центрально-Чернозёмный район — в 2,2 раза, в Волго-Вятский — в 1,9 раза, в Поволжье — в 2,3 раза, на Украину — в 1,6 раза. Общий удельный вес выбывших из города в европейскую часть страны уменьшился до 12,7 %.

Во внутренние районы Уральского региона в 1941 г. выехало на 1,5 % больше переселенцев, чем в 1940 г., но и их доля среди общего числа выбывших из города за год сократилась до 28,1 %. Тем не менее, по удельному весу они, как и в 1940 г., занимали второе место, уступая только выбывшим в пределы «СССР без указания областей и республик», количество которых в 1941 г. резко выросло. Если в 1939 г. их удельный вес составлял 30,8 %, в 1940 г. — 34,2 %, то уже в следующем он увеличился до 55 %. Столь резкий рост был связан, прежде всего, с призывом значительного числа тагильчан в ряды РККА.

В 1942 г. соотношение между основными миграционными потоками вновь изменилось. Хотя, большая часть переселенцев, как ив 1941 г., прибыла в город из европейской части страны, что было связано главным образом, с продолжавшейся эвакуацией, но их численность сократилась до 31992 человек, а удельный вес снизился до 59,8 %.(Подсчитано по данным: ГАСО. Ф. р—1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 28, 28 об., 29, 29 об.)

Приток населения из Уральского региона остался почти на уровне 1941г., тем не менее, доля уральцев среди мигрантов увеличилась до 24 %. Непосредственно из пределов Свердловской области в 1942 г. в Н. Тагил приехало 7764 человека, что составило 14,5 % от общего числа прибывших в город за год.

Среди выехавших из города, как ив 1941 г. большую часть составляли выбывшие в пределы «СССР без указания областей и республик». В 1942 г. их удельный вес достиг максимальной отметки за всю войну — 64 %. Доля переместившихся из Н. Тагила во внутренние районы Урала снизилась до 22,7 %, но по удельному весу они продолжали занимать второе место.

Сократилась и численность выехавших из города в европейскую часть страны. По сравнению с 1941 г. она уменьшилась на 48,7 %, а их удельный вес снизился до минимального уровня за всю войну — 8,8 %. Столь низкий показатель во многом был связан с оккупацией ряда районов страны немецкими войсками. Так, например, из-за неё в 1942 г. полностью прекратилось перемещение населения из Н. Тагила в Молдавию и Прибалтику, в 9,5 раза, по сравнению с 1941 г., уменьшилось количество выбывших в Крым, в 7,6 раза — в Белоруссию, в 2,6 раза — на Украину.

Новые изменения в интенсивности основных миграционных потоков произошли в 1943 г. Приток населения в Н. Тагил в это время в абсолютных показателях сократился как из западных районов страны, так и из Уральского региона. Наиболее сильно — почти в 3 раза уменьшилась, по сравнению с 1942 г. численность мигрантов, прибывших из европейской части СССР. В 1943 г. их приехало только 10950 человек, что составило 35,1 % от общего числа прибывших в город за год. При этом особенно ощутимо снизился, по сравнению с предшествующим годом, приток переселенцев из Крыма — в 34,7 раза, Украины — в 7,5 раза, Белоруссии — в 5,2 раза, Центра — в 4,5 раза и из Северо-Западного района — в 4,3 раза.

Уральцев в 1943 г. прибыло в Н. Тагил на 11,6 % меньше, чем в 1942 г., но их доля среди мигрантов увеличилась до 36,5 %. Таким образом, впервые за годы войны жители Уральского региона опередили по удельному весу переселенцев из европейской части страны.

Из некоторых других регионов приток мигрантов в 1943 г. не только не сократился, но даже увеличился. Так, например, количество прибывших из Средней Азии и Казахстана выросло, по сравнению с 1942 г. на 77,9 %.

В 1943 г. заметно усилился отток мигрантов из Н. Тагила в европейские районы страны, что было связано с начинавшей набирать обороты реэвакуацией населения, разворачивавшейся по мере освобождения территории СССР от немецко-фашистских войск. Всего в данном направлении из города выехало 5972 человека, что было в 3 раза больше, чем в 1942 г., а их удельный вес увеличился до 30,1 %. Особенно резко выросло количество выбывших в центральные области. Если в 1942 г. их было только 843 человека, то в 1943 г. уже 4740 человек. (Подсчитано по: ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 28, 28 об., 29, 29 об.; 37, 37 об., 38, 38 об.)

В то же время до 16 % сократилась доля выбывших во внутренние районы Уральского региона. Основная часть из них — 76,4 %, в 1943 г. выехала в пределы Свердловской области. На 21,7 % уменьшился по сравнению с 1942 г. и удельный вес выбывших в пределы «СССР без указания областей и республик». Тем не менее, даже после столь значительного сокращения их доля среди мигрантов, как и в первые годы войны, оставалась самой весомой.

В 1944 г. вся территория страны была освобождена от фашистской оккупации. Благодаря этому у города восстановился миграционный обмен со всеми регионами страны, но он складывался не в его пользу. Из-за того, что основная масса ранее эвакуированных направилась в это время к местам прежнего проживания, отток населения из Н. Тагила оказался более мощным, чем приток в него.

В 1944 г. в город прибыло 16792 человека. Среди них вновь, как и в 1941-1942 гг., больше всего было мигрантов из западных регионов страны их насчитывалось 6802 человека, что составляло 40,5 % от общего числа приехавших в город. Из уральских областей и республик прибыло 6200 человек, в том числе 4622 человека из Свердловской области. Доля уральцев среди переселенцев равнялась 36,7 %. Мигрантов, приехавших в 1944 г. в Н. Тагил из Средней Азии, Казахстана, Сибири и Дальнего Востока насчитывалось 2304 человека , а их общий удельный вес составлял 13,7 %.(Там же. Л. 53, 53 об., 54, 54 об.)

Однако движение в обратном направлении было более интенсивным. В 1944 г. количество выбывших из города превысило число прибывших на 1715 человек, или на 10,2 %. Больше всего мигрантов направилось в 1944 г. из Н. Тагила на Украину — 5494 человека, что было в 24,3 раза больше, чем в предшествующем году. Численность выбывших на Северный Кавказ, по сравнению с 1943 г., увеличилась в 5,3 раза, в Северо-Западный район — в 5 раз; в Центрально-Чернозёмный район — в 4,6 раза, в Поволжье — в 2 раза.

Всего за 1944 г. в европейскую часть страны выехало 10685 человек, а их удельный вес составил 57,9 % от общего числа выбывших. Повысилась интенсивность перемещения населения из города и в пределы Уральского региона. В 1944 г. в данном направлении выехало 3302 человека (17,8 % мигрантов).

Количество выбывших в неизвестном направлении, по сравнению с 1943 годом, сократилось в 2,6 раза, но их численность продолжала оставаться весьма значительной. В 1944 г. выехавших из города в пределы «СССР без указания областей и республик» насчитывалось 3842 человека, а их удельный вес составлял 20,7 %. Довольно многочисленной, как и в предшествующие годы, была группа прибывших из пределов «СССР без указания областей и республик».

В начале 1945 г. данную ситуацию прокомментировал заместитель уполномоченного Госплана СССР по Свердловской области Г. Латышев. В сопроводительной записке к данным о механическом движении населения Свердловской области за 1944 г. он писал: «Наличие значительного количества неизвестных по прибытию и выбытию идёт, главным образом, за счёт прибывших из рядов РККА и призванных в РККА, частично за счёт прибывших и выбывших в трудовые колонии».(ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 48.)

В 1945 г. интенсивность основных территориальных направлений миграционного движения вновь изменилась. На первое место по удельному весу среди прибывших вышли переселенцы из Уральского региона. По сравнению с 1944 г. их доля увеличилась на 4,6 % — до 38,6 %. Из. 6304 уральцев, приехавших в Н. Тагил в 1945 г. 78,2 % были жителями Свердловской1 области.

Численность прибывших из западных регионов страны, по сравнению с 1944 г. сократилась на 22,6 %, а их удельный вес снизился до 32,2 %. За счёт демобилизованных из армии значительно выросла доля прибывших в город из пределов «СССР без указания областей и республик». В 1945 г. она равнялась 21,4%.

Среди выбывших из города в 1945 г. почти каждый второй направился в европейскую часть страны. Большая часть из них выехала на Украину, в Центральный и Северо-Западный районы. Доля выбывших в населённые пункты Уральского региона, по отношению к 1944 г., увеличилась на 60,7 % и составила 28,6 %. Основная часть из них (82,7 %) направилась в пределы Свердловской области. Выбытие из города в неизвестном направлении, по сравнению с 1941-1944 годами, заметно сократилось. В 1945 г. удельный вес выехавших в пределы «СССР без указания областей и республик» снизился до минимального за всю войну уровня — 17 %, что, видимо, было связано с завершением Великой Отечественной войны и прекращением массового призыва тагильчан в армию.

Таким образом, в годы войны интенсивность основных территориальных направлений миграционного движения менялась практически ежегодно. Если для начального её этапа было характерно резкое увеличение прибытий мигрантов в Н. Тагил из европейской части страны и сокращение оттока населения из него в обратном направлении, то с изменением военной обстановки — по мере освобождения территорий от немецко-фашистской оккупации, перемещение населения города в эти районы вновь начинает увеличиваться.

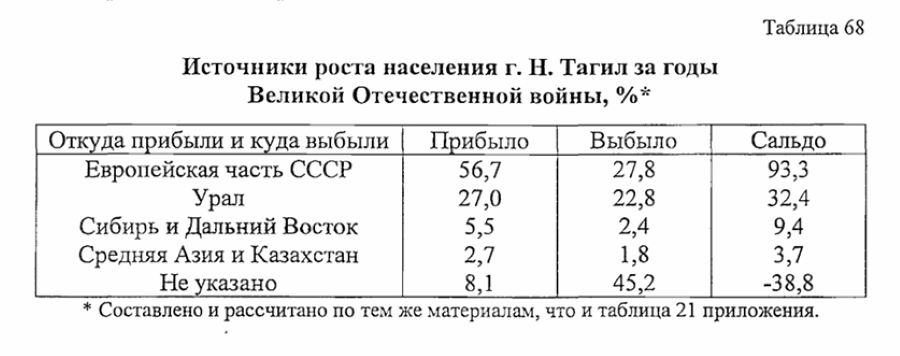

В целом за годы войны более половины мигрантов приехали в Н. Тагил из европейской части СССР (см. табл. 68). Уральцев среди прибывших в город было 49536 человек, жителей Сибири и Дальнего Востока — 10031 человек, переселенцев из Средней Азии и Казахстана — 4872 человека.

В оттоке населения из Н. Тагила на первом месте по значимости находилось выбытие в неизвестном направлении, на втором — переезд в европейскую часть страны, на третьем — перемещение в пределы Уральского региона.

В миграционный прирост наибольший вклад внесли жители центральных и западных районов страны. За счёт них численность тагильчан выросла на 75526 человек. Вклад Урала в механический прирост составил 26208 человек, Сибири и Дальнего Востока — 7590 человек, Средней Азии и Казахстана — 3019 человек. По графе «не указано» наблюдалась миграционная убыль населения города — на 1 тыс. прибывших в 1941-1945 гг. выехало 3105,1 человек.(Подсчитано по тем же материалам, что и приложение, таблица 21.)

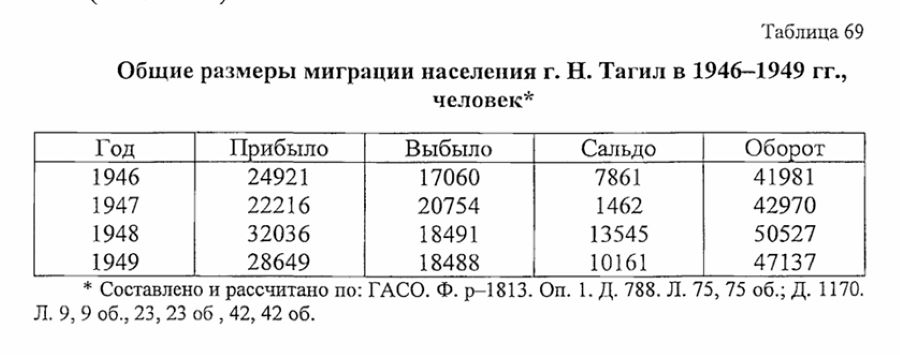

Окончание Великой Отечественной войны не привело к снижению миграционной активности жителей Н. Тагила, напротив, по отношению к 1944-1945 гг. она даже выросла. Так, например, количество прибывших в город увеличилось в 1946 г., по сравнению с предшествующим годом, на 52,5 %, выбывших из него — на 38,6 %, миграционный оборот вырос на 46,5%, а сальдо миграции — на 95 %. К концу 1940-х гг. абсолютные показатели механического движения населения Н. Тагила поднялись ещё на более высокий уровень (см. табл. 69).

Похожая картина наблюдалась и с относительными показателями механического движения населения города. Коэффициент прибытия в первый послевоенный год увеличился по отношению к 1945 г. на 48,9 % (до 103,3 %), коэффициент выбытия на 35,4 % (до 70,7 %), коэффициент миграционного прироста на 89,5 % (до 32,6 %), а коэффициент миграционной подвижности на 43,1 % (до 174 %). В последующие три года рост данных показателей продолжился, и в 1949 г. коэффициент прибытия уже равнялся 132,2 %, коэффициент выбытия — 85,3 %, коэффициент миграционного прироста — 46,9 %, а коэффициент миграционной подвижности — 217,5 %(Подсчитано по: ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 75, 75 об.; Д. 1170. Л. 42, 42 об.; Оп. И. Д. 54. Л. 28; Д. 62. Л. 41; РГАЭ. Ф. 1562.Оп. 20. Д.•629. Л. 85; Д. 687. Л. 63)

Подобное послевоенное повышение миграционной активности населения наблюдалось и на областном уровне. Если в 1945 г. в городские поселения Свердловской области прибыло 119,4 тыс. человек, а выбыло из них 84,6 тыс. человек , то в 1946 г. численность прибывших увеличилась до 163,5 тыс. человек, а выбывших до 103,5 тыс. человек .(ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л 76, 76 об)

Объяснено это явление может быть двумя основными причинами. Во первых, в послевоенные годы миграционное движение населения в значительной мере продолжало определяться последствиями недавней войны. На масштабы прибытия сильное воздействие оказывала начавшаяся летом 1945 г. демобилизация из рядов Советской Армии, которая проходила в несколько этапов вплоть до 1948 г.( Население России в XX веке. Т. 2. С. 277-278.)

Кроме того, на притоке мигрантов в Свердловскую область сказывалось прибытие в её пределы репатриированных .(ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 1170. Л. 1)

Увеличение объёмов выбытия происходило под влиянием продолжавшейся реэвакуации населения, которая зачастую носила стихийный характер. Так, например, в городах Свердловской области «в летние месяцы 1947 г. имелись довольно многочисленные случаи, когда работники предприятий, эвакуированных из западных районов страны, получивши очередной отпуск, не вернулись к месту работы» .(Там же. Л. 4.)

Во-вторых, повышение интенсивности миграционных перемещений было предопределено специфическим характером урбанизации в СССР. В послевоенные годы строилось огромное число промышленных объектов. Бурно развивающаяся промышленность испытывала огромную потребность в дополнительной рабочей силе, одним из источников которой могла быть деревня. Преобладание в СССР экстенсивных факторов производства, в том числе значительная распространённость физического, немеханизированного труда, с его низкой производительностью, обусловило постоянную потребность в дополнительном притоке рабочих. Отсутствие высоких требований к качеству рабочей силы и значительный удельный вес неквалифицированного труда создавали самые благоприятные условия для ускорения миграционных процессов из деревни, минуя все условности, возведённые на этом пути в 1930-егг.

Решая задачу обеспечения промышленности трудовыми ресурсами и стремясь упорядочить выбытие население из деревни, правительство СССР в 1947 г. восстановило систему организованного набора рабочей силы, которая действовала в довоенные годы. При этом было разрешено наряду с другими социальными группами населения для работы в промышленности, на стройках, лесозаготовках и проч., набирать желающих и среди членов колхозов.(Население России в XX веке. Т. 2. С. 278.)

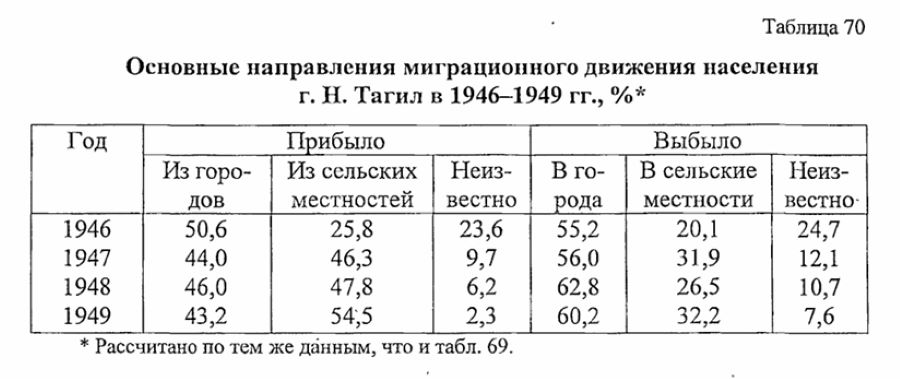

В результате, начиная с 1947 г., как численность, так и удельный вес селян в составе мигрантов, прибывавших в Н. Тагил, стали быстро увеличиваться (см. табл. 70). Если в 1946 г. в его пределы из сельской местности переместилось 6,4 тыс. человек, то уже в следующем году — 10,3 тыс. человек (значительно поспособствовал такому росту притока мигрантов неурожай 1946 г.), а в 1949 г. — 15,6 тыс. человек. Доля селян, в составе прибывших в Н.Тагил за 1946-1949 гг. выросла более чем в два раза и вплотную приблизилась к показателю, зафиксированному в городе в 1929 г.

Увеличение интенсивности выбытий также в значительной’ степени было связано с направлением «город-село». Уже в 1946 г. в данном направлении из города выехало 3,4 тыс. человек — на 66,7 % больше, чем в предшествующем.(Подсчитано по: ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 788. Л. 63 об., 75 об.)

Ещё больше мигрантов — 6,6 тыс. человек, выбыло из Н. Тагила в сельскую местность в 1947 г. По мнению статистиков, отметивших резкое увеличение оттока населения из городов в сельскую местность и на областном уровне, это явление было связано с «обратным отливом той части населения, которая прибыла в зимний период 1946-1947 гг. из села в городскую местность в порядке самотёка. […] Вернулась обратно и значительная часть завербованных в районах, пострадавших от засухи. Многие предприятия не смогли закрепить эти кадры для постоянной работы, не создали для них не обходимых жилищных и культурно-бытовых условий и поэтому с наступлением весны, как только появились перспективы высокого урожая, эти кадры выбыли на родину».(ГАСО. Ф.р-ШЗ.Оп. 1.Д. 1170. Л. 4.)

В конце 1940-х гг. абсолютные показатели оттока тагильчан в сельскую местность благодаря большему, чем в-1947 г. закреплению завербованных рабочих на производстве, понизились, но удельный вес выехавших из города в данном направлении к 1949 г. даже немного вырос — до 32,2 %.

Доля горожан, в составе мигрантов, прибывавших в Н. Тагил, увеличившись в первый послевоенный год до 50,6 %, в последующие годы снизилась до уровня, наблюдавшегося в городе в середине 1930-х гг., уступив лидирующие позиции прибывшим из сельской местности. Однако, как направление оттока тагильчан направление «город-город» оставалось ведущим на протяжении всей второй половины 1940-х гг.

После 1946 г., как в г. Н.Тагил в частности, так и по городам Свердловской области в целом, произошло резкое сокращение доли в составе мигрантов группы «неизвестных по прибытию и выбытию». К снижению удельного веса первых привело уменьшение притока в область демобилизованных из армии, репатриированных и возвратившихся из заключения. (ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 1. Д. 1170. Л. 17.)

Сокращению доли выбывших «неизвестно куда» способствовало уменьшение числа лиц, призывавшихся в армию и направлявшихся в места заключения. «Частично здесь имело значение также и значительное улучшение качества заполнения отрывных талонов прописки населения» , — констатировали работники статистических органов.

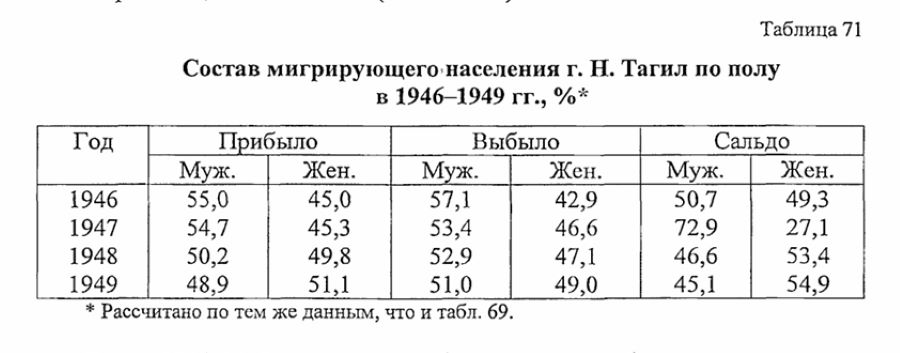

В конце 1940-х гг. в механическом движении населения Н. Тагила усилилась роль лиц женского пола (см. табл. 71).

Если в 1946-1948 гг. в числе прибывших ещё преобладали мужчины, что было связано с возвращением мужчин из армии и вербовкой рабочей силы, главным образом, для предприятий тяжёлой промышленности с ограниченной сферой применения женского труда, то уже в 1949 г. более 50 % мигрантов составляли лица женского пола. Среди выбывавших из города доля последних за 1946-1949 гг. выросла на 14,2 %. В механическом приросте населения Н.Тагила женщины стали играть ведущую роль с 1948 г.

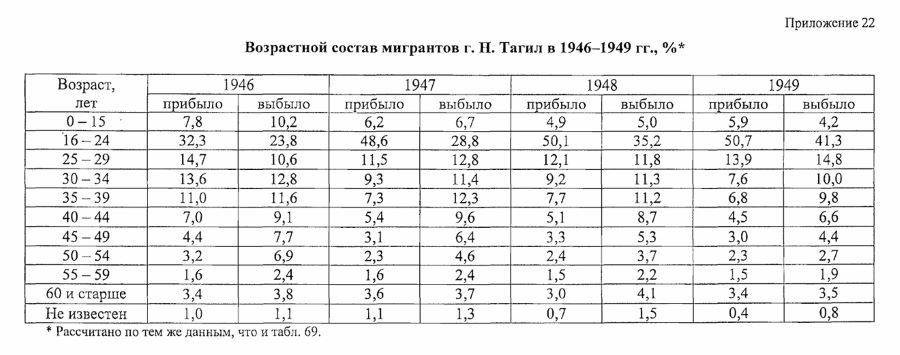

Возрастная структура мигрантов во второй половине 1940-х гг. во многом повторяла структуру, сложившуюся ещё в предвоенные годы (см. приложение, табл. 22). Основная часть переселенцев была представлена лицами трудоспособного возраста. В числе прибывших их доля колебалась в 1946-1949 гг. от 87,8 % до 91,4 %, в числе выбывших от 84,9 % до 91,5 % включительно. В составе мигрирующего трудоспособного населения от половины до % — составляла молодёжь в возрасте 16-29 лет, наиболее мобильная в социальном отношении часть населения, которая не была обременена семьёй и детьми. Главным образом из этой возрастной группы пополнялась рабочая сила на стройках, заводах и фабриках, набирались учащиеся вузов, техникумов и различных курсов. В более старших возрастах, начиная от 30 лет, доля мигрантов постепенно сокращалась.

Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста к 1946 г., по сравнению с предвоенными годами немного вырос, но в целом значение представителей этой возрастной группы в механическом движении населения Н. Тагила оставалось небольшим. Более заметной в составе мигрантов была доля детей и подростков в возрасте до 16 лет. Среди прибывших в 1946—1949 гг. она менялась в диапазоне от 4,9 до 7,8 %, среди выбывших — от 4,2 до 10,2 %.

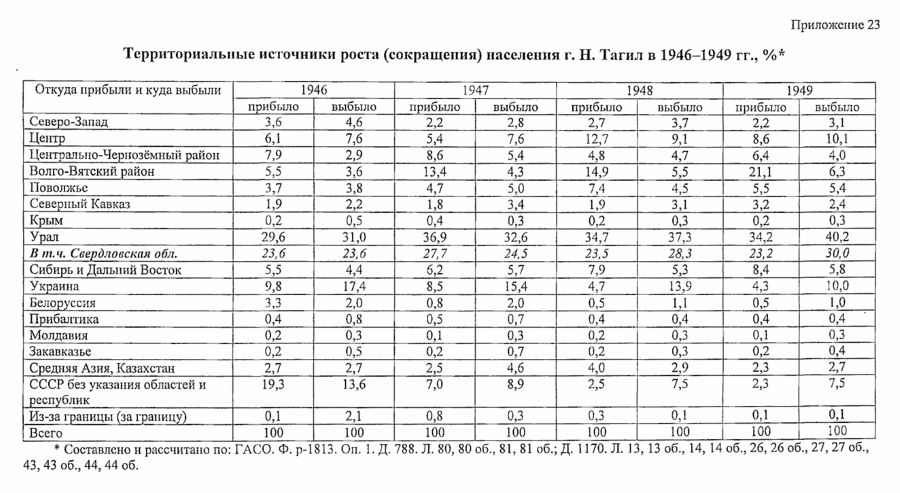

В территориальном отношении наиболее активный обмен мигрантами в 1946-1949 гг. у Н. Тагила происходил, как и в годы Великой Отечественной войны, с европейской частью страны (см. приложение, таблица 23). В указанные годы на её долю пришлось 48,6 % переселенцев, прибывших в город и 46,3 %, выбывших из него.

Особенно много приехало в Н. Тагил мигрантов из Волго-Вятского и Центрального районов. Выбывали тагильчане, главным образом, на Украину и в Центральный район. Основной вклад в механический прирост населения Н. Тагила внесли жители Волго-Вятского и Центрально-Чернозёмного районов — благодаря им за четыре года численность тагильчан увеличилась на 15535 человек. Общий удельный вес мигрантов из центральных и западных районов СССР в положительном сальдо миграции города равнялся 53,9 % (Подсчитано по тем же материалам, что и приложение, таблица 23.)

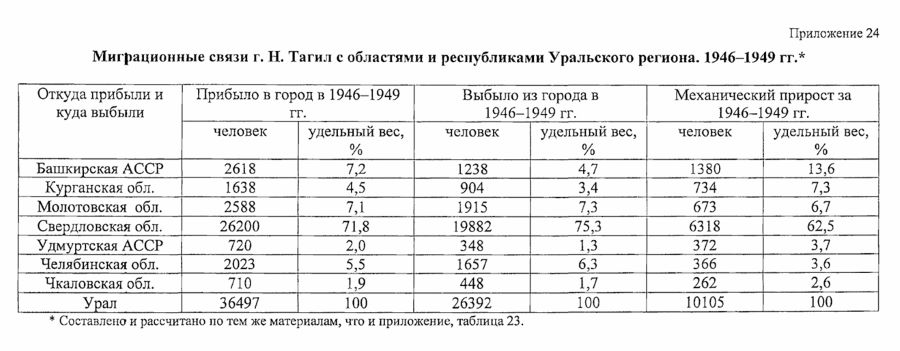

Доля внутрирегиональной миграции в механическом движении населения Н. Тагила во второй половине 1940-х гг. превышала 30 %. Среди прибывших в город в 1946-1949 гг. приехало с территории Урала 33,9 %, а среди выбывших из него выехало на территорию региона 35,3 %. Из них, в свою очередь, большую часть составляли прибывшие из пределов Свердловской области или выбывшие в её пределы (см. приложение, таблица 24).

Второе, третье и четвёртое места по числу прибывших в Н. Тагил занимали Башкирская АССР, Молотовская и Челябинская области. Притоку мигрантов из этих территорий способствовал производившийся там организованный набор рабочей силы, как на постоянную работу, так и на сезонные работы (строительство, торфоразработки), а также набор учащихся в школы ФЗО и РУ Свердловской области . Механический прирост численности тагильчан в послевоенное четырёхлетие состоял из жителей Уральского региона на 30,6 %.(Подсчитано по тем же материалам, что и приложение, таблица 23.)

По сравнению с 1941-1945 гг. в 1946-1949 гг., усилилась роль миграционного потока, связывавшего Н. Тагил с Сибирью и Дальним Востоком. Среди прибывших в город в эти годы 7,1 % переселенцев были выходцами из данных регионов. Выбыло в Сибирь и на Дальний Восток 5,3 % мигрантов, а вклад указанных территорий в миграционный прирост населения города за четыре года составил 3689 человек.(Подсчитано по тем же данным.)

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в первой половине XX в. изменения в механическом движении населения Н. Тагила происходили во многом под воздействием военно-политических событий и социально экономических преобразований. Во втором десятилетии прошлого века повышению миграционной активности тагильчан способствовали Первая мировая и гражданская войны, в 1930-е гг. — индустриализация и коллективизация (под их влиянием в конце 1920-х гг. в городе проявились признаки второй фазы миграционного перехода), в 1941-1945 гг. — Великая Отечественная война. Причём, они оказывали воздействие не только на интенсивность миграционного движения, но и на направления миграционных потоков, а также на территориальные источники роста (сокращения) населения города. Особенно наглядно это проявилось в годы Великой Отечественной войны.

Если в 1929-1940 гг. основной обмен мигрантами у Н. Тагила происходил с населёнными пунктами Уральского региона, а в составе мигрантов прибывавших в город более 40% составляли выходцы из сельской местности, то в 1941 1942 гг. основной поток переселенцев направлялся в Н. Тагил уже из западных районов страны и в подавляющем большинстве случаев его составляли выходцы из городов.

Половозрастной состав мигрантов был менее подвержен изменениям. Главная роль в механическом движении населения Н.Тагила в 1930-1940-х гг. принадлежала лицам мужского пола. Основная часть переселенцев была представлена лицами в трудоспособном возрасте.

3.2. Миграционное движение населения во второй половине XX века

До таких высот, какие были отмечены в Н. Тагиле в 1929-1941 гг. миграционная активность его жителей во второй половине XX в. уже не поднималась, хотя в 1950-х гг. она ещё держалась на достаточно высоком уровне.

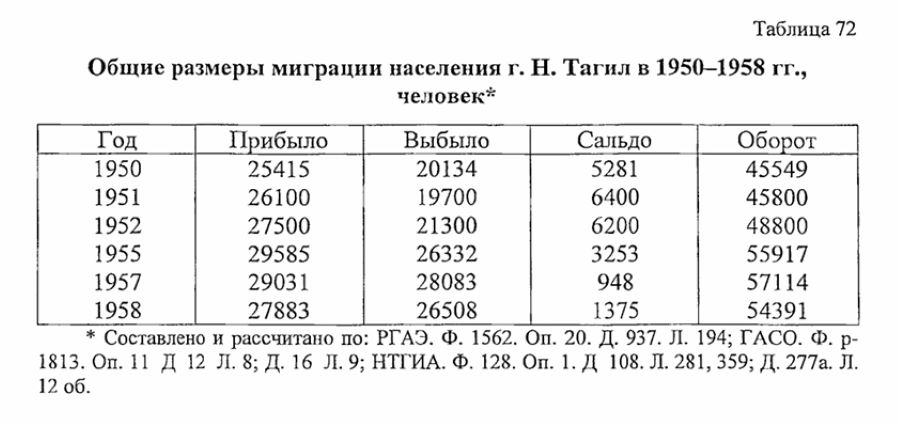

Абсолютный показатель механического оборота, снизившись в 1950 г. по отношению к предшествующему году на 3,4 % с 1951 г. начал вновь увеличиваться и за шесть лет — к 1957 г., он вырос на 24,7 % (см. табл. 72).

Происходило повышение уровня и некоторых относительных показателей механического движения населения города. За период с 1951 по 1957 г. коэффициент выбытия вырос с 77,1 % до 91,4 %, а коэффициент миграционной подвижности с 179,2 %о до 185,9 % (Подсчитано по: ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 11. Д. 12. Л. 8; Д. 62. Л. 2, 3, 41; НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 108. Л. 281.)

Аналогичные тенденции наблюдались и по области в целом. Если в 1950 г. миграционный оборот по всем городским поселениям Свердловской области составлял 325 тыс. человек, то к 1951 г. он увеличился до 337,4 тыс. человек, к 1953 г.-до 395,8 тыс. человек, а к 1954 г. -до 401,8 тыс. человек.(Подсчитано по. ГАСО. Ф. р-1813. Оп. 11. Д. 12. Л. 2; Д. 47. Л. 3)

Сохранению высокой интенсивности миграционных процессов в начале 1950-х гг., как и в предшествующие годы, способствовала растущая промышленность Свердловской области, постоянно нуждавшаяся в пополнении новой рабочей силой. Рабочие кадры прибывали в города в порядке организованного набора рабочей силы, направления на работу молодых специалистов и в порядке индивидуального поступления на заводы, стройки и т.д.

Кроме того, в городские поселения области ежегодно приезжали многочисленные контингенты учащихся, которых привлекала широко развитая сеть учебных заведений по подготовке специалистов и рабочих массовых профессий, а также курсов по повышению квалификации и переподготовке работников . В 1953 г. на масштабы прибытия повлиял приезд в область большого числа амнистированных.(ГАСО. Ф. р—1813. Оп. И. Д. 12. Л. 2.)

С 1954 г. на миграционную активность городского населения Свердловской области стал оказывать воздействие новый фактор — освоение целинных и залежных земель. Переселение на целину осуществлялось как Главным Переселенческим Управлением при правительстве РСФСР, так и по путёвкам ВЛКСМ, общественным призывам, оргнаборам и т.п.

С 1954 г. право на получение льгот в связи с переселением на целину предоставлялось не только колхозникам, но и рабочим, служащим любой области, края или автономной республики. (Население России в XX веке. Т. 2. С. 287.)

Сразу после выхода Постановления Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» первая группа тагильчан уехала осваивать целину. Так в Казахстане, в Кулундинской степи появился- совхоз «Тагильский комсомолец». Его основателями стали 180 молодых тагильчан.(Нижний Тагил, 285 лет … С. 14.)

Увеличивались масштабы выбытия из городов, области и под влиянием «проводившихся мероприятий по поднятию сельского хозяйства и укреплению колхозов и совхозов необходимыми кадрами». Внесённые после 1953 г. в государственную аграрную политику существенные коррективы на определённое время положительно отразились на колхозной экономике и жизни крестьянства.

В ходе реформ середины 1950-х гг. из города в колхозы были направлены специалисты и руководители сельскохозяйственного» производства — так называемые «30-тысячники». Помимо них, наблюдая позитивные изменения в деревне, туда обратно потянулись многие из тех, кто совсем не давно стал горожанином.(Население России в XX веке. Т. 2. С. 284-285.)

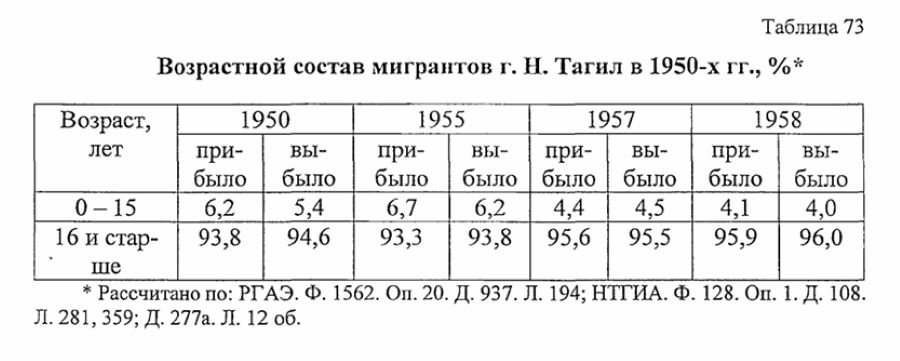

Основную массу мигрантов в 1950-х годах, по-прежнему, составляли лица в возрасте от 16 лет и старше (см. табл. 73). Их удельный вес в составе переселенцев в представленные в таблице годы стабильно превышал отметку в 90 %.

Доля детей и подростков в общем числе мигрантов, прибывавших в город, колебалась в диапазоне от 4,1 до 6,7 %, а среди выбывавших из него — от 4 до 6,2 %. Заметно менялся и их вклад в механический прирост населения Н. Тагила. Если в 1950 г. за счёт них численность тагильчан выросла на 477 человек, то в 1957 г. только на 11 человек.(РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 937. Л. 194; НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 108. Л. 28)

С конца 1950-х — начала 1960-х гг. Урал вступил в третью фазу миграционного перехода, сопровождавшуюся ослаблением миграции из села в город и некоторым снижением темпов урбанизации по сравнению с предшествующим периодом, повышением интенсивности возвратных перемещений по мере усложнения пространственной структуры общества.

Миграции стали носить ступенчатый характер: сельское население чаще всего переезжало в малые и средние города и на новостройки; жители малых и средних городов, особенно молодёжь, устремились в крупные города, где размещены учебные заведения, всегда имелись свободные рабочие места, тогда как в малых городах сфера приложения труда ограничена узкой специализацией. Значительная часть городского населения, в том числе и крупных городов, уезжала за пределы региона.(Население Урала. XX век… С. 20.)

Интенсивность миграционных процессов в Уральском регионе после 1958 года менялась волнообразно и, в целом, сокращалась. В период 1959—1993 гг. наблюдались три волны миграционной активности городского населения Урала: конец 50-х — начало 60-х, конец 60-х — начало 70-х, и начало 80-х годов, причём каждый последующий подъём уступал по величине предыдущему. Соответственно миграционные провалы отмечались в середине 60-х, конце 70-х и начале 90-х годов .

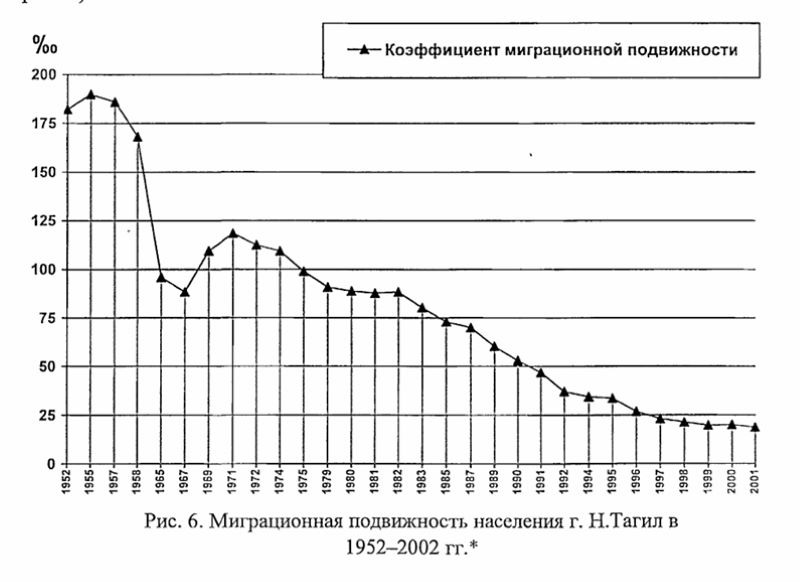

В Н. Тагиле подъёмы и спады интенсивности механического движения населения достаточно точно вписывались в общерегиональную динамику (см. рис. 6).

Коэффициент миграционной подвижности, достигнув в середине 50-х гг. максимального уровня за всю вторую половину XX века уже с 1957 г. стал снижаться. За 10 лет он уменьшился более чем в два раза — со 185,9 % до 88,5 % После провала середины 1960-х гг. последовал быстрый подъём указанного показателя, пик которого пришёлся на 1971 г. Однако, уже с 1972 г. началось новое снижение миграционной подвижности тагильчан, прервавшееся только на год — в 1982 г., когда её относительный показатель по отношению к предшествующему году не только не сократился, но даже увеличился на 0,7 % — до 88,4 %. В последующие годы процесс уменьшения интенсивности механического движения населения Н. Тагила вновь возобновился. За период с 1982 по 2001 г. коэффициент миграционного оборота сократился на 78,8 %.

По мнению А.Г. Оруджиевой, циклический характер миграции на Урале был обусловлен действием ряда факторов, первое место среди которых занимали демографические. Подъёмы миграционной активности совпадали с омоложением состава населения (на долю 17-24-летних приходилось 65 % всех прибывающих и выбывающих) .(Население Урала. XX век … С. 20.)

Первая волна миграции была вызвана всплеском численности молодёжи, родившейся в конце 1930-х гг., когда рождаемость была высокой. Во вторую волну подъёма включались дети, родившиеся в конце 1940-х — начале 50-х гг. Третья волна — поколение, родившееся в 1960-е гг. Каждая последующая когорта молодых людей по численности уступала предыдущей. Отсюда и затухание объёмов и интенсивности миграции. Общее снижение численности мигрантов, особенно выбывающих из региона, прямо пропорционально снижению темпов прироста населения и его постарению, что уменьшало как относительные, так и абсолютные потоки мигрантов.

Циклический характер миграции был вызван и экономическими причинами. По мере расширения рынка труда, как в регионе, так и по Союзу в целом, поток мигрантов возрастал. Наибольшее притяжение вызывали районы Западной Сибири и Казахстана, Урал же постепенно терял свою притягательную силу.

Третья причина снижения потока мигрантов связана с абсолютным сокращением численности сельского населения региона почти на треть. Миграционная активность его в полтора раза выше, чем у городского, а за период с 1959 по 1993 г. в результате миграции сёла Урала потеряли 4 млн. человек и исчерпали себя как источник пополнения городов региона рабочей силой.(Население Урала. XX век … С. 21.)

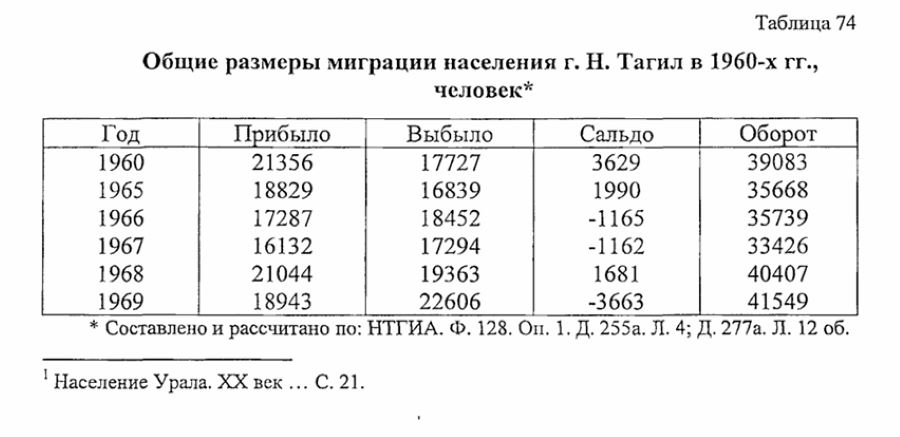

В 1960-2001 гг. в Н.Тагиле изменялась не только интенсивность механического движения населения, но и соотношение между прибывшими в город и выбывшими из него, что вело к колебаниям величины миграционного прироста. Если до начала 1960-х гг. превышение числа выехавших из Н. Тагила над приехавшими в него было редким явлением, то уже во второй половине 1960-х гг. такая ситуация стала достаточно распространённой (см. табл. 74).

В 1966 и 1967 гг. коэффициент миграционного прироста в городе равнялся -3,1 %, а в 1969 г. -9,6 %. За три указанных года в результате отрицательного сальдо миграции численность тагильчан сократилась на 5590 человек.(Подсчитано по: Народное хозяйство Свердловской области: статистический сб. к 50 летию Великой Октябрьской социалистической революции … С. 36; Численность и состав населения Свердловской области по итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г. … С. 21; НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 255а. Л. 3 об.; 277а. Л. 12 об.)

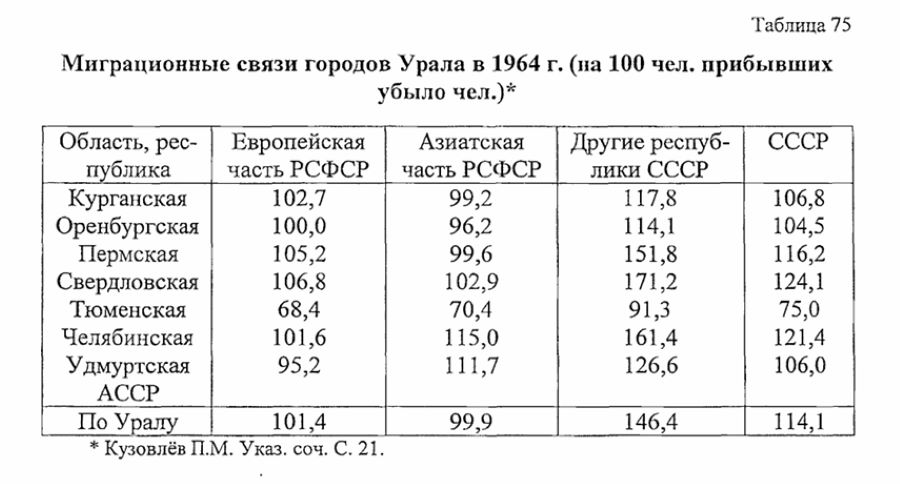

В масштабах Уральского региона данная тенденция проявилась с 1964 г. (см. табл. 75).

На фоне снижения территориальной подвижности населения, роста миграции из села происходил отток городского населения. С этого времени и вплоть до конца 1980-х гг. области и республики Урала стали терять население в результате его оттока, как в западные, так и в восточные районы России, при постоянно усиливающейся миграции в союзные республики. За 1964-1969 гг. в результате неэквивалентного миграционного обмена с районами России и Союза городское население Урала потеряло 252,3 тыс. человек, из них 174,1 тыс. осели в республиках бывшего Союза: восстанавливали после землетрясения Ташкент, возводили промышленные объекты в Средней Азии, Казахстане, на Украине, Белоруссии, в Прибалтике. (Население Урала. XX век …42. 22)

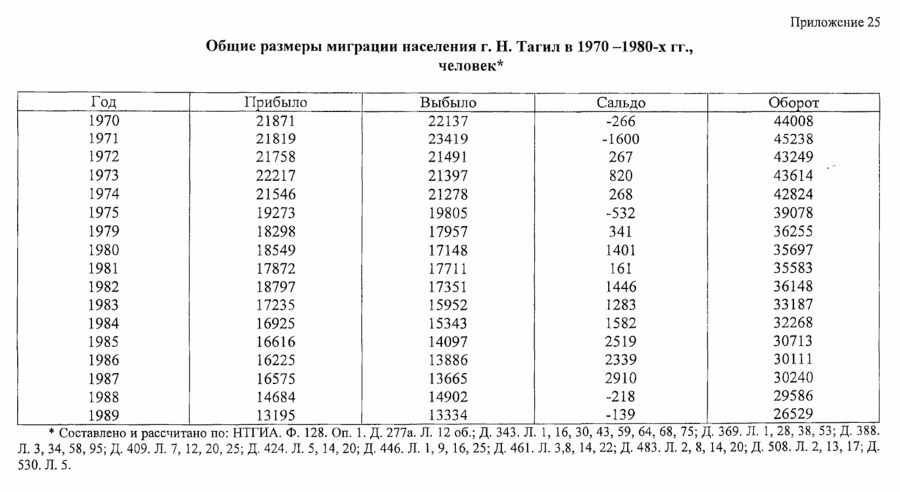

В Н. Тагиле устойчивая механическая убыль населения сохранялась до 1972 г., после чего до конца 1980-х годов преобладающей тенденцией вновь стало увеличение, а не сокращение количества его жителей за счёт миграции (см. приложение, таблица 25). Это было связано с тем, что интенсивность выбытий из города снижалась более высокими темпами, чем интенсивность прибытий в него.

За 1972-1987 гг. коэффициент выбытия сократился в Н.Тагиле на 43,5 % (с 55,9 до 31,6 %о), а коэффициент прибытия — только на 32,3 % (с 56,6 до 38,3 %о) . В результате в вышеуказанный период стал увеличиваться разрыв в численности между приезжавшими в город и выезжавшими из него. Если в 1972—1974 и 1979 гг. он был минимальным (удельный вес первых в миграционном обороте составлял менее 51 %), то в 1980-х гг. стал постепенно возрастать. В 1984 г. доля приехавших в валовой миграции уже равнялась 52,5 %, а в 1987 г. — 54,8 %. Постепенно рос и коэффициент миграционного прироста. В 1972 году его показатель находился на отметке 0,7 %о, в 1979 г. — 0,9 %о, в 1983 г. — 3,1 %о, а в 1987 г. — 6,7 %.(Подсчитано по: Свердловская область за 50 лет (Цифры и факты) … С. 24; Численность и состав населения Свердловской области по итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г. … С. 21; НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 255а. Л. 3 об.; Д. 277а. Л. 12 об.; Д. 283. Л. 226; Д. 343. Л. 59, 64, 68, 75; Д. 409. Л. 7, 12,20, 25; Д. 424. Л. 16; Д. 483. Л. 2, 8,14, 20.)

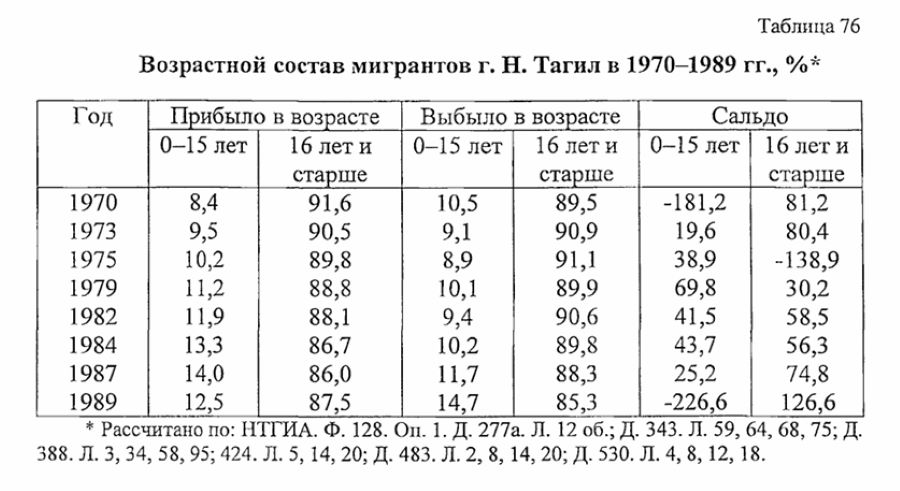

В возрастной структуре переселенцев в Н.Тагиле в 1970-1980 гг. наблюдалось увеличение удельного веса мигрантов в возрасте до 16 лет (см. табл. 76). В составе прибывших их доля выросла за 1970-1989 гг. на 48,8 %, а в составе выбывших — на 40 %.

В механическом приросте населения города роль детей и подростков постоянно менялась. Если в 1973 г. положительное сальдо миграции состояло из них на 19,6 %, а 1979 г. на 69,8 %, то в 1970 и 1989 гг. их вклад в механический прирост был отрицательным.

В конце 1980-х гг. Урал вступил в четвёртую фазу миграционного перехода, сопровождающуюся дальнейшим ростом возвращённой миграции и перемещением населения из города в город и из города в село, ростом миграции из менее экономически развитых районов в более развитые. Эта фаза совпала с коренными изменениями в социально-экономическом развитии страны, переходом к рыночной экономике. В результате значительно снизился престиж трудонедостаточных северных и восточных регионов. Замедление развития производительных сил, резкое обострение социальных проблем привели к увеличению миграции из этих районов. В условиях гиперинфляции надбавки к заработной плате и другие льготы перестали стимулировать работников.

В начале 1990-х гг. почти в два раза снизились потоки мигрантов с Урала в Западную Сибирь. Многие из выехавших возвратились обратно. Крупные города, в результате снижения потребности в иногородней рабочей силе, резкого удорожания стоимости жизни, обострения криминогенной обстановки, потеряли свои приоритеты в общем миграционном балансе.

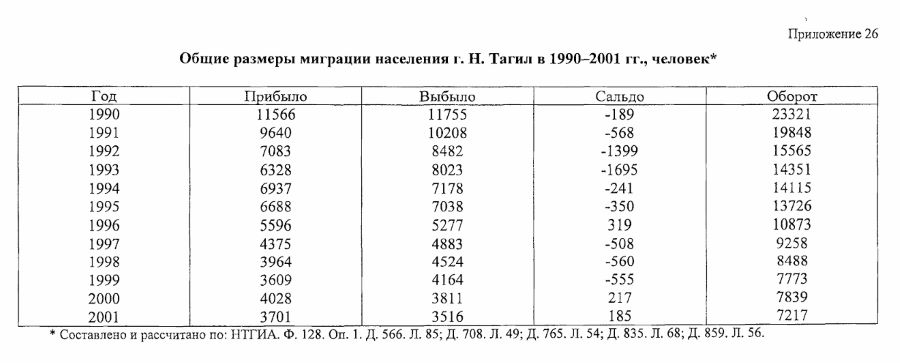

Не стал исключением и Н. Тагил. Под влиянием указанных факторов, а также экологического неблагополучия города процесс сокращения объёмов притока в него мигрантов в 1990-х гг. заметно усилился. В то время как за 1980-е годы число ежегодных прибытий снизилось на 28,9 %, за 1990-е гг. оно уменьшилось на 68,8 %. Если в 1990 г. в Н. Тагил приехало 11566 человек, то в 1999 г. уже в 3,2 раза меньше (см. приложение, таблица 26). Коэффициент прибытия за 1990-1999 гг. сократился на 65 % — с 26,3 %о до 9,2 %. (Подсчитано по: Демографический ежегодник СССР. 1990 … С. 21; Свердловская область в цифрах. 1986-1990 годы … С. 15; НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 566. Л. 85; Д. 835. Л. 68)

Продолжил сокращаться в 90-х гг. XX в. и отток мигрантов из города. За десятилетие число ежегодных выбытий уменьшилось на 64,6 %, а коэффициент выбытия снизился на 60,3 % (с 26,7 %о до 10,6 %) . (Подсчитано по тем же данным.)

Тем не менее, на протяжении всего десятилетия, за исключением 1996 г., из города выезжало больше мигрантов, чем прибывало в него, что вело к отрицательному сальдо миграции. Наиболее значительная механическая убыль населения была зафиксирована в Н. Тагиле в 1992 и 1993 гг., когда она составила соответственно 1399 и 1695 человек. Всего за 1990-е гг. численность жителей города из-за отрицательного сальдо миграции сократилась на 5746 человек. Прекратилась механическая убыль тагильчан только в 2000 г.

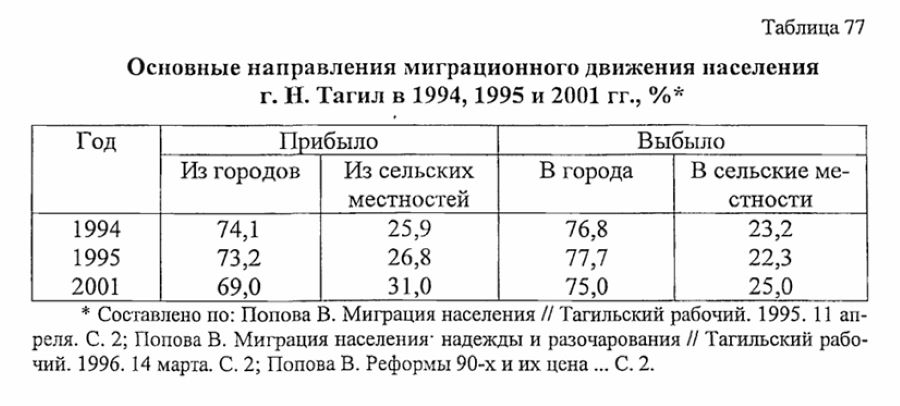

В результате того, что к 1990 гг. многолетний отток сельских жителей в города в значительной степени уже исчерпал свой потенциал, в последнем десятилетии XX века ведущим направлением миграционного движения населения Н. Тагила стало направление «город-город». Среди переселенцев, прибывших в его пределы в 1994-1995 и 2001 гг., более % составляли горожане (см. табл. 77).

Выбывали тагильчане также, главным образом, в городские поселения. Так, например, в 1994 г. из 7178 человек, покинувших Н. Тагил, 5513 человек направились в другие города.(Подсчитано по: Попова В. Миграция населения … С. 2.)

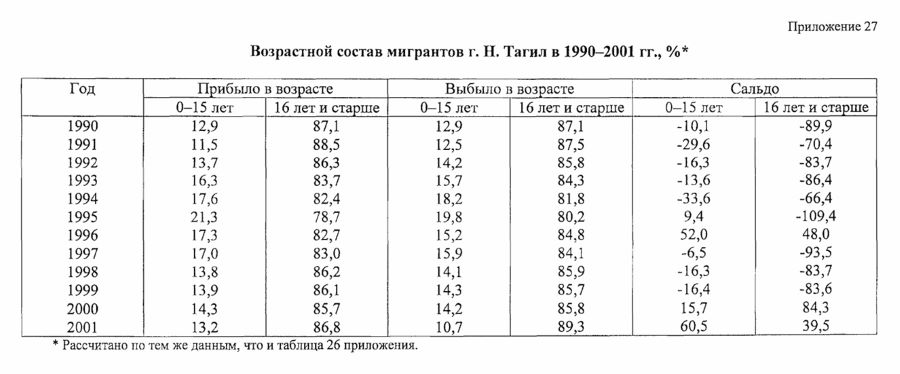

В возрастной структуре переселенцев в Н. Тагиле до 1996 г. преобладающей тенденцией оставалась тенденция увеличения удельного веса мигрантов в возрасте до 16 лет (см. приложение, таблица 27). За 1990-1995 гг. их доля в составе прибывших выросла на 65,1 %, а в составе выбывших — на 53,5 %. С 1996 г. начался обратный процесс. К 2001 г., по сравнению с 1995 г., удельный вес лиц, приехавших в город в возрасте 0-15 лет, уменьшился на 38 %, выехавших из города в указанном возрасте — на 46 %.

Сальдо миграции в 1990-1994 и в 1997-1999 гг. носило отрицательный характер, как для детей и подростков, так и для более старших возрастов. В 1996 г. и 2000-2001 гг. обе возрастные группы внесли положительный вклад в механический прирост населения города. В 1995 г. в Н. Тагиле при общей механической убыли населения число лиц, относящихся к возрастной группе 0-15 лет, за счёт миграции увеличилось на 33 человека (Подсчитано по: НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 708. Л. 49.)

В половом составе мигрантов в середине 1990-х годов наблюдалось преобладание лиц женского пола. На их долю приходилось более 50 % всех переездов. Женщины составляли большинство среди мигрантов в возрастах от 14 до 24 лет и от 55 лет и старше. Причём женщин старше шестидесятиленего возраста переезжало в три раза больше ровесников мужчин .(Попова В. Миграция населения … С. 2.)

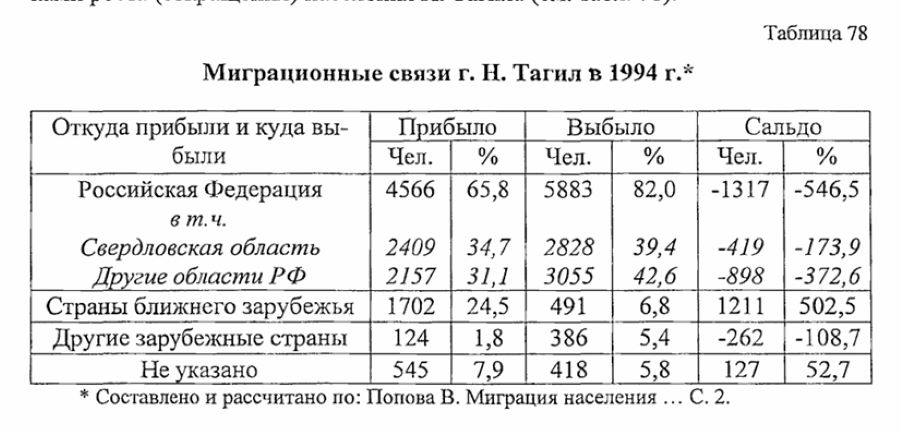

Новое соотношение сложилось в 1990-х гг. между основными источниками роста (сокращения) населения Н. Тагила (см. табл. 78).

Наиболее активный обмен мигрантами в этот период у города происходил с субъектами Российской Федерации. В 1994 году на её долю пришлось 65,8 % прибывших в город и 82 % выбывших из него.

Более трети всех переездов относилось к внутриобластной миграции. В 1994 г. из городов и сёл области в Н. Тагил приехало 2409 человек, что составило 34,7 % от общего числа всех прибывших. Основные миграционные потоки по территориям области были направлены в Н. Тагил, прежде всего из Пригородного района, а также городов Алапаевск, Березовский, Камышлов и Качканар.

Выбыло в областные поселения 2828 человек, или 39,4 % от количества всех уехавших из города. Выезжали в основном из Н. Тагила в Екатеринбург, Асбест, Заречный, Ивдель, Каменск-Уральский, Кировград, Краснотурьинск и Кушву. Отрицательное сальдо по внутриобластной миграции составило 419 человек.(Попова В. Миграция населения … С. 2.)

Ощутимо сокращал численность населения города и его неэквивалентный обмен мигрантами с другими областями Российской Федерации. В результате него только за 1994 г. количество тагильчан уменьшилось на 898 человек.

Весомое отрицательное сальдо миграции по перемещениям внутри России частично, а иногда и полностью, компенсировалось миграционным приростом населения из бывших союзных республик. В 1994 г. за счёт положительной разницы между числом прибывших в город из стран ближнего зарубежья и числом выбывших из него в эти регионы механическая убыль в Н. Тагиле снизилась на 1211 человек, в 1995 г. — на 1000 человек .(Попова В. Миграция населения: надежды и разочарования … С. 2.)

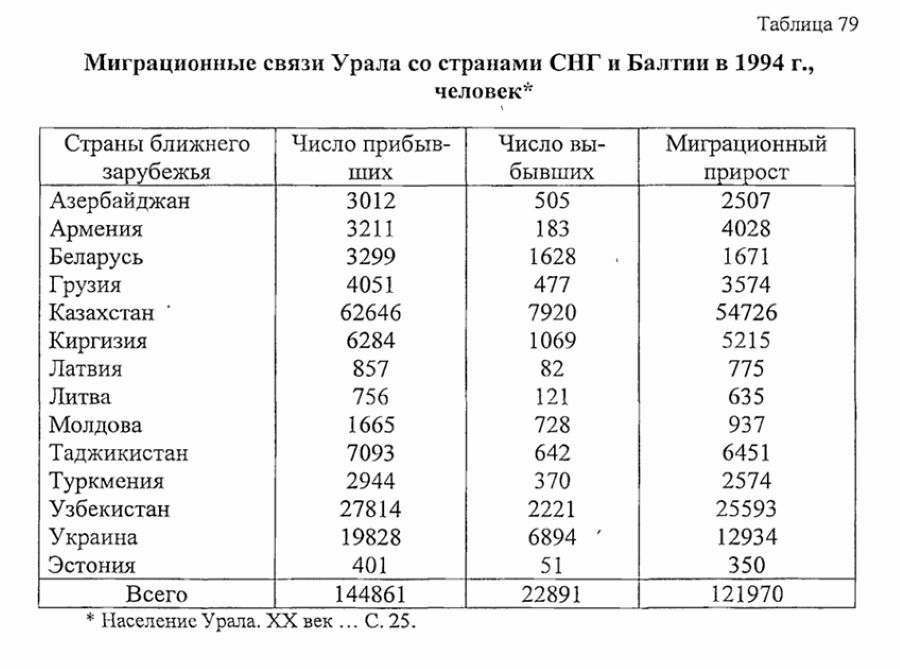

Превышение притока мигрантов из бывших республик СССР над оттоком в обратном направлении наблюдалось в 1990-х годах и на региональном уровне. Только за 1994 г. миграционный прирост населения Урала в обмене со странами СНГ и Балтии составил 121970 человек. В указанном году основная масса мигрантов прибыла в регион из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Украины (см. табл. 79).

Одной из отличительных особенностей миграционного обмена с бывшими союзными республиками в 1990-х гг. был значительный удельный вес в составе мигрантов прибывавших из них в Россию беженцев и вынужденных переселенцев. Первые беженцы на территории Российской Федерации появились еще в период существования СССР, в ходе и в результате первых межнациональных конфликтов, разразившихся тогда в Азербайджане (в 1988 г. — погромы в Сумгаите, в 1990 г. — в Баку) и Узбекистане (в 1989 г. в городах Ферганской долины).

Регистрация вынужденных мигрантов началась с 1 июля 1992 г., с момента создания Федеральной миграционной службы (ФМС). К началу 1998 г. в стране находилось около 1,2 млн. беженцев и вынужденных переселенцев, получивших соответствующий официальный статус в территориальных органах ФМС1.

По отношению к общему числу иммигрантов из стран СНГ и Балтии в 1997 г. беженцы и вынужденные переселенцы составили 19,8 %. Наиболее вынужденный характер имела иммиграция из Таджикистана (56 %), других стран Средней Азии (28-33,5 %), а также из Эстонии (61 %) и Латвии (39 %). Из числа прибывших из Казахстана получили статус 27,2 %, Азербайджана — 15,7 %, Грузии — 13,2 %, Молдавии -10,1 %, Армении — 1,9 %, Украины -1,6%, Белоруссии — 0,3 % .(Население России 1998. Шестой ежегодный демографический доклад. М., 1999. С. 107.)

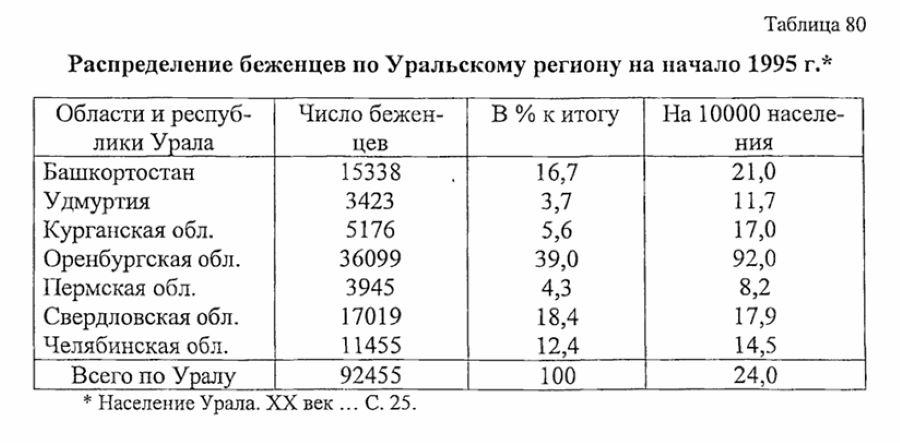

Уральский регион к началу 1995 г. принял 92,5 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев, более 17 тыс. из них поселились в Свердловской области (см. табл. 80). Почти четверть беженцев (22,5 %) были выходцами из Таджикской республики. Второй по объёму поток составляли уроженцы Грузии (8,0 %), Азербайджана (5,1 %), Чечни и Чечено-Ингушетии (3,1 %) .(Население Урала. XX век … С. 26)

В Н. Тагил в 1992 г. прибыло 40 семей беженцев из Азербайджана, Молдовы, Грузии, Таджикистана и Чечни. (Чернявская В. Тагил принимает беженцев // Тагильский рабочий. 1992.13 ноября. С.)

В 1995 г. новый дом в городе обрели около 300 граждан стран СНГ, получив при этом статус вынужденных переселенцев. В том числе 55 семей перебрались в Н. Тагил из Узбекистана, 29 — из Казахстана. Остальные приехали из Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Чечни, Эстонии и Азербайджана .(Романова О. Не только уезжают // Тагильский рабочий. 1995. 21 ноября. С.)

Заметным явлением в миграционных процессах в последнем десятилетии XX в. стал рост эмиграции россиян за пределы бывшего СССР. До середины 1980-х годов из России на постоянное жительство за границу ежегодно выезжало в среднем 3 тыс. человек. Затем возможности выезда расширились, и в 1987 г. страну покинули уже 9,7 тыс. человек. В дальнейшем, число эмигрантов каждый год удваивалось, а в 1990-х гг., после введения закона о порядке выезда и въезда, страну покидало 90-110 тыс. человек в год.(Супян В.Б. Миграция и некоторые аспекты экономической безопасности … С. 142.)

Из городов Свердловской области за 1995-2002 гг. в дальнее зарубежье эмигрировало 18023 человека, что составило 3,2 % от общего числа выехавших из областных городских поселений за этот период.(Подсчитано по: Миграция населения Свердловской области в 2003 году. Екатеринбург, 2004 С. 3-4.)

Непосредственно из Н. Тагила в 1994 г. в страны дальнего зарубежья выбыло 386 человек (5,4 % от общего числа выбывших из города за год), в 1995 г. — 410 человек (5,7 % от общего числа выбывших). При этом прибыло в Н. Тагил из-за пределов бывшего СССР за два года в 4,7 раза меньше мигрантов, чем выбыло, а сальдо миграции со странами дальнего зарубежья составило -625 человек.

Активный обмен города населением с заграницей нашёл своё отражение в национальном составе мигрантов. В 1995 году в Н. Тагил приехали представители более 30 этносов. Удельный вес русских среди прибывших превышал 80 %. Из представителей других национальностей численно преобладали украинцы — 3,9 %, татары — 2,9 %, азербайджанцы — 2,7 %. В потоке уехавших из города доля русских равнялась 82 %, немцев — 3,9 %, татар — 3,1%, украинцев — 2,6 % (Попова В. Миграция населения: надежды и разочарования … С. 2.)

Миграционные потоки в середине 1990-х гг. сложились в пользу уменьшения в Н. Тагиле численности лиц русской, татарской, еврейской, немецкой, и башкирской национальностей. В то же время политическая и социально-экономическая обстановка в республиках ближнего зарубежья способствовала увеличению в городе числа украинцев, молдаван, грузин, азербайджанцев, армян. Причём среди граждан грузинской, армянской, азербайджанской национальностей мужчин приезжало намного больше, чем женщин.

Так, например, в 1994 г. в Н. Тагил их приехало на жительство в три раза больше, чем лиц женского пола. А среди пятидесяти приехавших в том же году в город казахов, узбеков, таджиков, туркменов было только три женщины.(Попова В. Миграция населения … С. 2)

В целом миграционные. процессы в 1990-х гг. несли в себе для города больше отрицательных моментов, чем положительных. Механическая убыль населения увеличивала темпы сокращения численности тагильчан. К тому же, неравноценным был качественный состав мигрантов прибывавших в город и выбывавших из него. Уезжали из его пределов квалифицированные кадры, образованные и в основном обеспеченные граждане. Приезжали же, главным образом, в Н.Тагил люди из меньших населённых пунктов, из бывших союзных республик в надежде найти в большом городе работу и жильё, тем самым, увеличивая долю граждан, нуждавшихся в социальной поддержке, и способствуя обострению социально-экономических проблем, затрагивавших и интересы коренных жителей.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить следующее. Механическое движение населения Н. Тагила на протяжении большей части XX в. характеризовалось высокой интенсивностью, которая поддерживалась, прежде всего, массовым притоком в город жителей из сельской местности. Особенно высоким уровень миграционной активности был с конца 1920-х до конца 1950-х гг., т.е. на второй фазе миграционного перехода.

Максимальных показателей миграционный оборот достиг в 1929-1941 гг. В предвоенное десятилетие его высокий уровень был связан с широко развернувшимся в городе индустриальным строительством, а в первый год Великой Отечественной войны — с прибытием в город большого числа эвакуированных из западных районов страны и выбытием из города тагильчан, мобилизованных в армию. С 1942 г. коэффициент миграционного оборота начинает снижаться, но, первоначально, темпы его снижения сдерживались продолжавшейся эвакуацией, а затем реэвакуацией и демобилизацией военнослужащих Советской Армии.

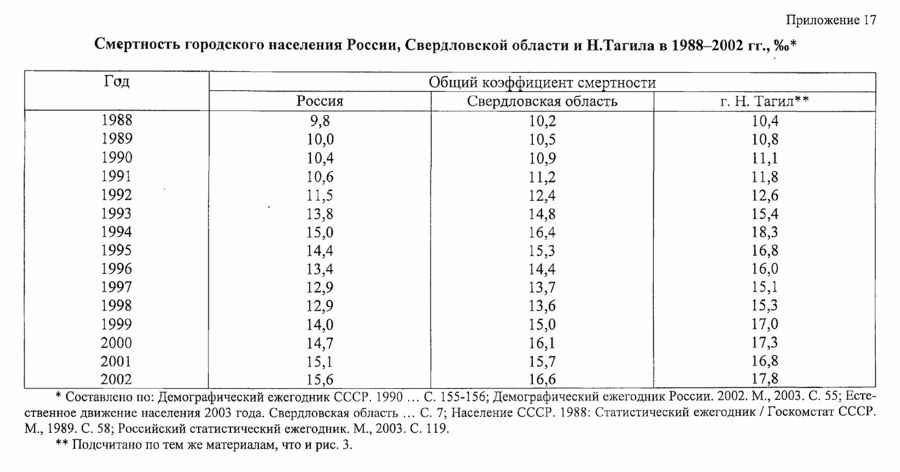

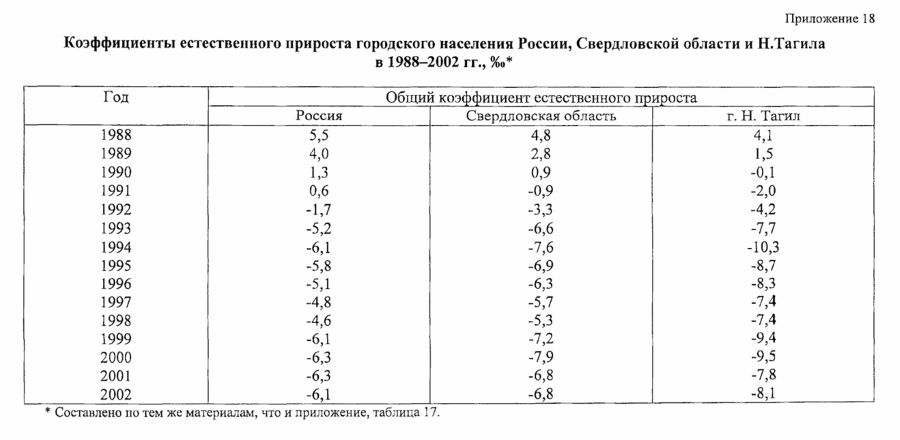

Наиболее последовательное и быстрое снижение миграционной активности населения Н.Тагила началось с 1960-х гг. — к этому времени Урал уже вступил в третью фазу миграционного перехода. Снижение было связано с ослаблением миграции из сельской местности в городскую. Направление миграционного движения населения Н. Тагила «село-город» постепенно сдавало свои позиции в пользу другого направления — «город-город», которое в 1990-х гт. становится ведущим.