Живописец и камнерез Алексей Кузьмич Денисов-Уральский: картины, фигурки, биография

Денисов-Уральский — самый НЕизвестный знаменитый художник, ювелир и камнерез

Текст: Блог в ДЗЕНе «Малахитовая Шкатулка»

Эта статья — дань восхищения русскому камнерезу, ювелиру, художнику Алексею Козьмичу Денисову-Уральскому.

С трудом я разыскала те немногие работы, которые остались в заграничных архивах.

Прежде, чем познакомить вас с биографией Мастера, я, нарушая все законы повествования, расскажу сразу о главном: Почему так мало работ в виде фигурок животных сохранено и почему они не подписывались именем Денисова-Уральского

Приведу интереснейший отрывок из интервью Людмилы Будриной — заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств:

Имя Карла Фаберже затмило все, что существовало в его эпоху, что в принципе неверно.

При всем коммерческом таланте семьи Фаберже, которая сумела за три поколения дорасти до поставщика императорского двора, Карл вовсе не был единственным игроком на русском ювелирном рынке, предлагающим камнерезные предметы.

В анималистике и наборной скульптуре Денисов-Уральский составлял Фаберже серьезную конкуренцию и даже, я предполагаю, в чем-то был его сотрудником.

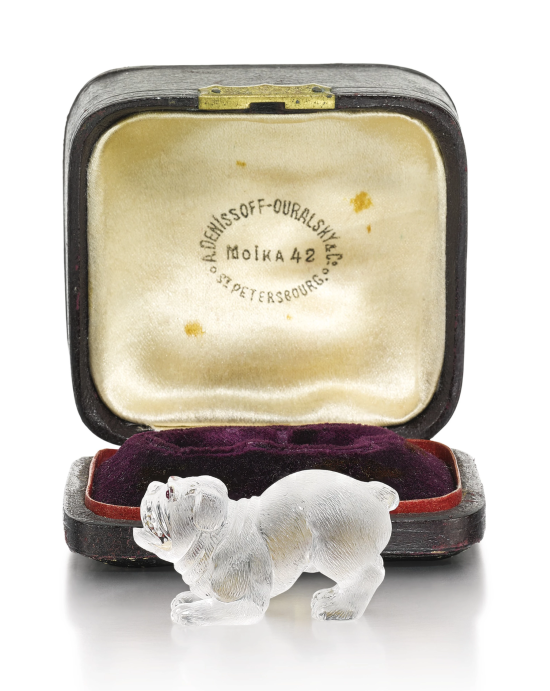

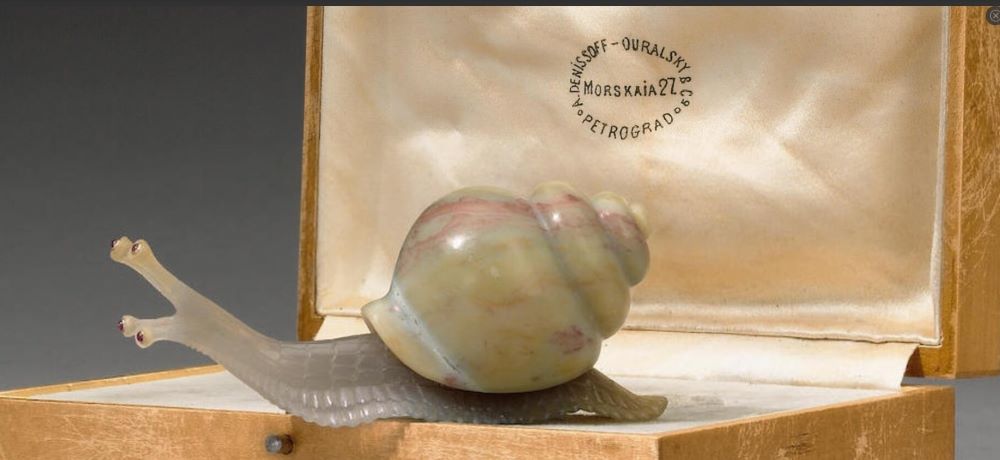

По крайней мере на протяжении трех лет Денисов-Уральский был поставщиком парижской фирмы Картье, еще одного крупного игрока на мировом ювелирном рынке. Мы точно знаем об этом благодаря сохранившимся инвентарным книгам Картье.

(к слову, инвентарные книги Денисова-Уральского и Фаберже не сохранились) Источник: ekabu.ru

..а ведь я рассматривала фигурки животных Картье и не знала, что автор и исполнитель их наш, уральский художник! И таких мастеров — могли быть и, скорее всего были — десятки.

Денисов поставлял в Париж резные фигурки зверей из камня, более сложную наборную скульптуру — фигурки в технике объемной мозаики, интерьерные предметы (пепельницы, вазы, чернильницы, чаши, печати).

Часть этих вещей проходила доработку в Париже.

Доработка часто заключалась в инкрустации бриллиантовых глазок и изготовлении футляра, на шелке которого теснилось «Картье, Париж», а вовсе не «Денисов-Уральский, Петербург». Соответственно, вещь лишалась своего исходного авторства.

Стиль Денисова-Уральского — уникальный! когда я увидела эти фигурки, сознание отказывалось понимать, что они выполнены в конце 19, начале 20-го века! Это не похоже на привычный стиль камнерезов Фаберже!

Кроме того, некоторым птицам, сделанным из камней, которые поставлялись без лапок, в Париже изготавливались золотые лапки. На них, согласно пробирному законодательству, должно было стоять клеймо изготовившего ювелира – то есть кого-то из сотрудников Картье!

Ну а имен мастеров, вырезавших скульптуру, нигде не было. Таким образом, к сожалению, имена камнерезов канули в небытие. Поэтому вполне возможно, что часть зверей, приписываемых Карлу Фаберже, вышли из ателье Денисова-Уральского – по крайней мере, их каменная часть.

В 20-х — 30-х годах люди часто расставались со старыми вещами просто для того, чтобы выжить. Таково тяжелое наследие послереволюционной России. Предметы с драгоценными металлами тогда принимались на лом, если на них не было клейма Фаберже и это были вещи, изготовленные позднее 18 века.

То есть изделия 19 и начала 20 века шли в лом — вещи просто уничтожались.

Денисов был одним из пропагандистов, популярного при дворе, камня аквамарин и успешно занимался его поставкой.

Уральские аквамарины пользовались бешеной популярностью, нежно-голубые, чистые камни идеально подходили к модным в то время – длинными белыми платьям, на фоне которых рубины, изумруды и сапфиры выглядели слишком контрастно.

Одну из выставок Денисова-Уральского посещали Николай II, Мария Федоровна и великие князья. Такой визит демонстрировал одобрение императорским домом данного направления деятельности.

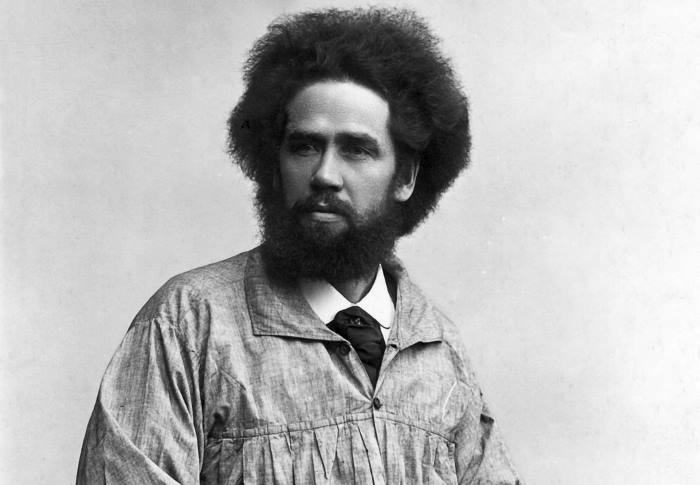

Алексей Кузьмич Денисов (19 (6) февраля 1864, Екатеринбург — 1926, Выборг) — русский живописец и камнерез. Родился в Екатеринбурге, в семье Матрёны Карповны и Козьмы Осиповича, потомственного резчика по камню. Насколько удалось установить, род камнерезов и знатоков уральских недр Денисовых известен с деда художника – горнозаводского крестьянина-старообрядца Осипа Денисова. Его сын Козьма более двадцати лет проработал в шахтах Березовского завода, потом переехал с семьей в Екатеринбург, где родился сын Алексей.

С юных лет Алексей осваивал тонкости камнерезного дела.

В конце 1880-х годов мастер-камнерез и художник-самоучка отправляется покорять Северную столицу, имея за плечами опыт участия в крупных национальных и международных выставках в Москве (1882), Екатеринбурге (1887), Копенгагене (1888), Париже (1889).

Преодолевая трудности и лишения, он осваивает искусство живописи и акварели в Рисовальной школе при Императорском обществе поощрения художеств.

По примеру писателя Мамина-Сибиряка, в 1900 году Денисов добавляет к своей фамилии столь важный для него топоним – «Уральский».

Его ценили даже конкуренты за его способность выбирать только лучшие огранки из огромного изобилия запасов полудрагоценных камней в России, а Агафон Фаберже позже прокомментировал, что «он выбирал лучшие камни, и его цены для нас не были незначительными».

Соревнуясь с Карлом Фаберже за императорские заказы на скульптуру из твердого камня, в 1912 году фирма переехала в помещение на престижной Большой Морской улице, почти напротив Фаберже.

Октябрьская революция застала художника на даче в местечке Уусикиркко, где он оправлялся от подточивших здоровье тяжелых потерь – смерти столь близкой ему матери и трагической гибели единственного сына.

В начале 1918 года Денисов-Уральский, как и многие жители дач на Карельском перешейке, оказался в невольной эмиграции на территории независимой Финляндии.

В последние годы написал серию картин, посвященных Уралу, и работал над рельефной лепной картой «Уральский хребет с птичьего полета».

В мае 1924 телеграфировал Уральскому обществу любителей естествознания о готовности передать 400 полотен, обширную коллекцию минералов и изделий из камня в дар городу Свердловску.

Судьба и местонахождение большей части этого дара неизвестны.

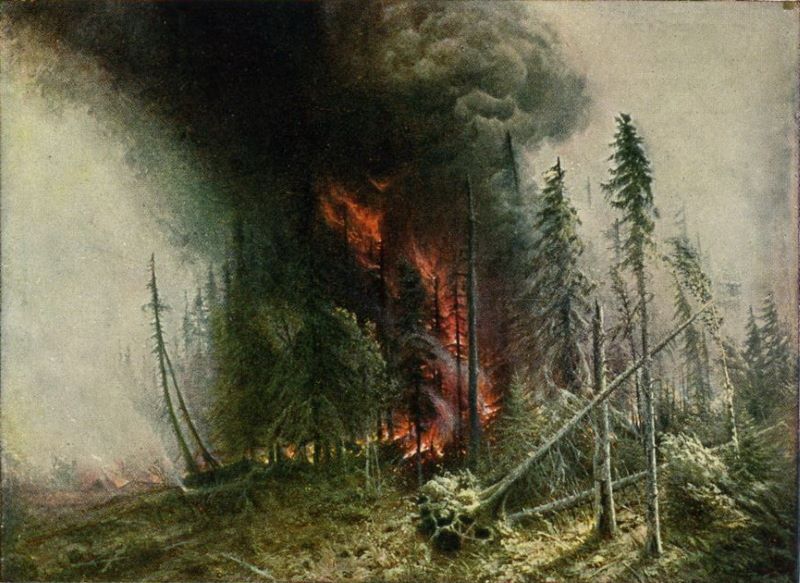

Одну из его картин, посвящённую пожарам на Урале, в американской пивоварне (!!!) увидит американский исследователь Роберт Уильямс.

Он заинтересуется историей появления картины на американском континенте. В результате напишет книгу «Русское искусство и американские деньги. 1900 — 1940»

В 1926 году, мастер был похоронен в православной части выборгского кладбища поселка Ристимяки, могила уничтожена в годы Второй мировой войны.

Живописец и камнерез Алексей Кузьмич Денисов-Уральский: картины, фигурки, биография.

Текст. СНЕГИРЬ — блог о России. Существует с 2014 года в онлайн формате. Ведется независимыми авторами.

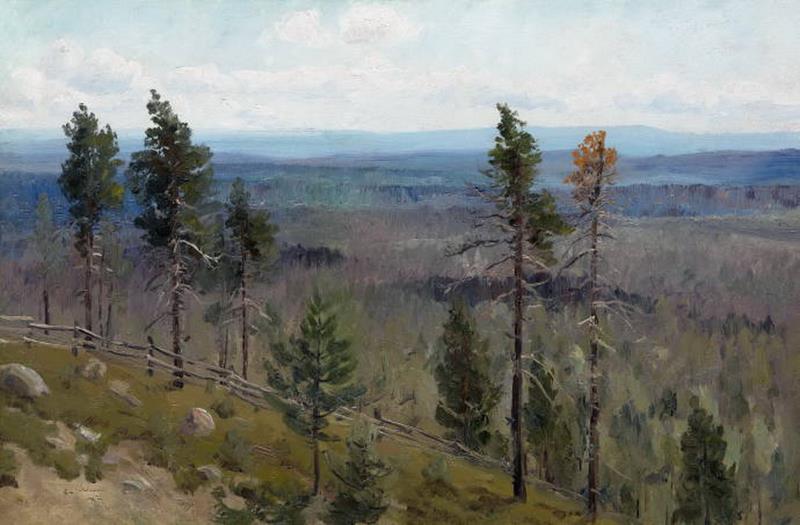

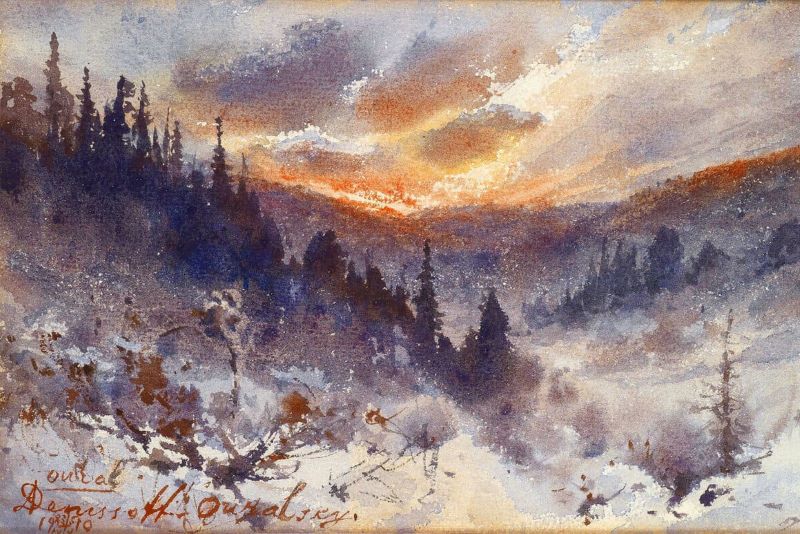

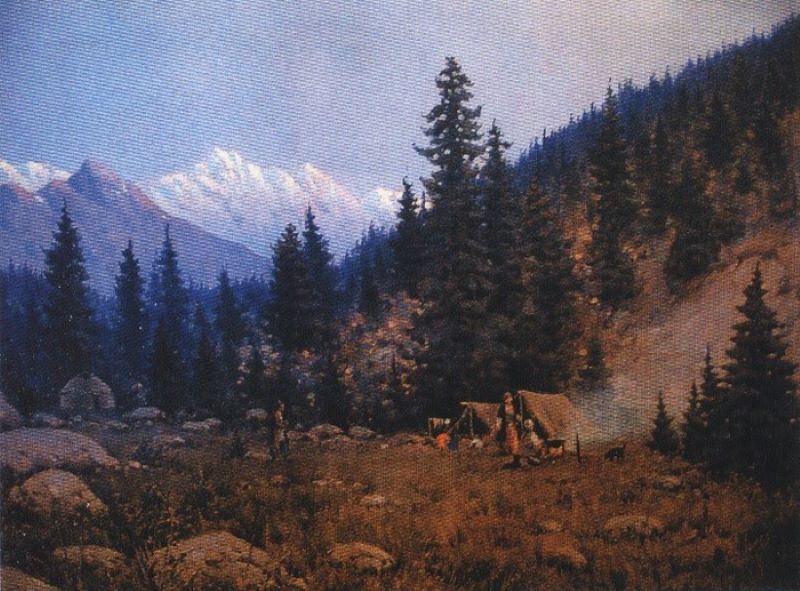

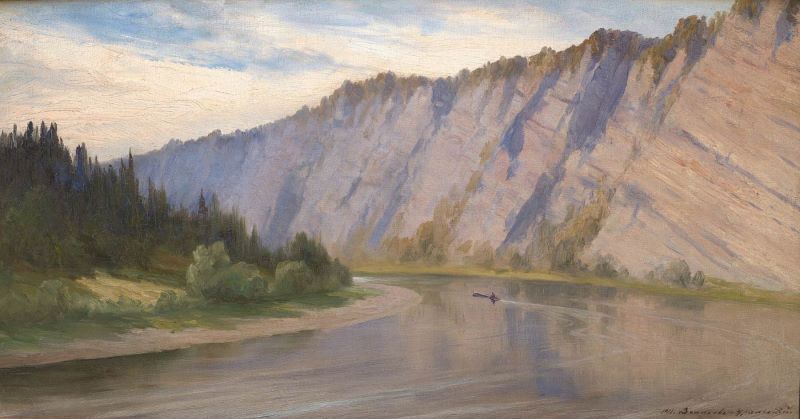

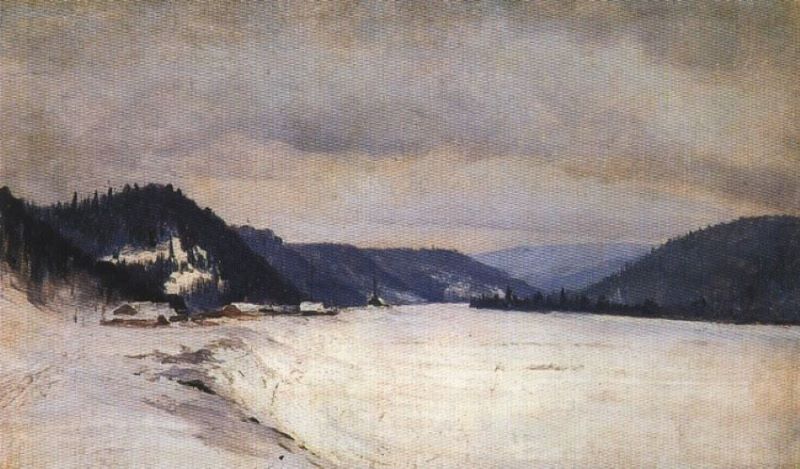

Алексей Кузьмич Денисов-Уральский — талантливый русский художник и резчик по камню из крестьянской семьи потомственных камнерезов. На своем творческом пути он обращался к самым разным жанрам, от пейзажей до икон, но наибольшую известность завоевали его пейзажи горного Урала, а также резные фигурки и каменные композиции из уральских полудрагоценных камней.

Для его работ характерен совершенно уникальный стиль с уральским колоритом и в духе национальных традиций. Произведения отличаются оригинальностью и глубоким пониманием красоты родной природы, что привлекает внимание ценителей искусства со всего мира — по уровню специалисты ставят его в один ряд со знаменитым ювелиром Фаберже.

Биография мастера

Алексей Кузьмич родился 6 февраля 1864 года в Екатеринбурге в семье потомственного камнереза из рода староверов Кузьмы Осиповича Денисова. (его отец, в свою очередь, также был знатоком уральских недр и камнерезом). Кузьма Денисов сам занимался созданием «наборных» картин и «насыпных» икон с использованием самоцветов и с малых лет стал передавать свои умения сыну. Помимо камнерезного дела юный Алексей увлекался живописью.

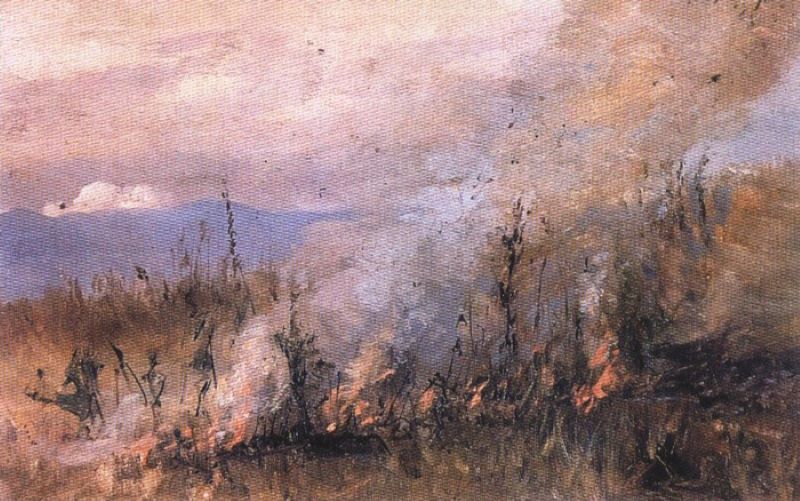

Он был приучен не просто работать за камнерезным станком, но и самостоятельно заниматься поиском камней, подолгу находясь в лесу. Несколько раз мальчику приходилось переживать ужас лесного пожара, который позже он запечатлел на своих полотнах.

В возрасте 20 лет Алексей удостоился от Ремесленной управы родного Екатеринбурга звания мастера рельефного искусства, а его работы стали завоевывать признание и награды на выставках разного уровня, нередко исполняя роль важных дипломатических подарков. Будучи художником и камнерезом самоучкой он неоднократно участвовал в столичных и международных выставках: в Москве в 1882, в Екатеринбурге в 1887, в Копенгагене в 1888 и в Париже в 1889 годах.

Уже прославившись и сформировавшись как художник, Денисов окончил Петербургскую Рисовальную школу при Императорском обществе поощрения художеств.

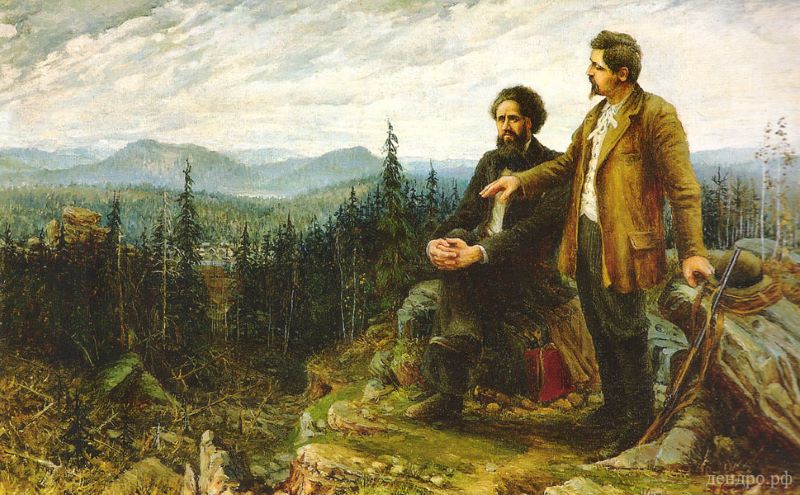

На определенном этапе своей жизни Алексей близко сдружился с Д. Н. Мамин-Сибиряком и по совету друга добавил к своей фамилии псевдоним «Уральский» — как выражение любви к родным местам и указание на то, что своим творчеством он будет прославлять красоты Урала. Горный пейзаж стал основной темой его картин и своеобразной визитной карточкой.

После успеха на Всемирной Парижской выставке в 1900 году он организовал свою первую индивидуальную выставку под названием «Урал в живописи», которая экспонировалась в Екатеринбурге, а затем — в Перми. Примечательно, что каждая картина выставки сопровождалась авторским комментарием, в котором рассказывалось чем интересно это место и приводились некоторые легенды и факты с ним связанные. Все комментарии были объединены в брошюру и это по сути стало первым путеводителем по Уралу. Впоследствии Денисов выпустил еще 6 подобных брошюр (по количеству проведенных персональных выставок).

После этого он вновь отправился «покорять» столицу и в 1903 г. обосновался в Петербурге, где открыл свое дело под названием «Горнопромышленное агентство по распространению полезных ископаемых России А. К. Денисов (Уральский) и К°». На следующей Всемирной выставке в американском Сент-Луисе за картину «Лесной пожар» он получил Большую серебряную медаль.

Наконец, настоящим триумфом творчества Алексея Кузьмича стала его персональная выставка в Петербурге 1911 г. («Картины Урала и его богатства»), где ему удалось встретился лично с императором Николаем II. Мастер преподнёс последнему коллекцию ценных минералов для цесаревича, а императрице Марии Федоровне — ларец в древнерусском стиле. Помимо монаршей семьи выставку посетил весь цвет петербуржского общества, завязались деловые отношения с представителями фирмы Картье, а сама мастерская переехала на престижную Морскую улицу, где непосредственно соседствовала с Фаберже.

В 1912 г. Денисов-Уральский стал одним из соучредителей «Общества для содействия развитию и улучшению кустарного и шлифовального промысла „Русские самоцветы“».

Помимо мастерской Денисов-Уральский владел собственным магазином «Уральские камни» с огромным ассортиментом оригинальных ювелирных изделий (кулонов, брошей, подвесок, запонок и т. д.), каменных статуэток и неоправленных самоцветов, с 1911 года являлся постоянным поставщиком Картье. Не раз он выполнял заказы императорской семьи и, несомненно, стал бы и постоянным поставщиком Двора, если бы не Октябрьская революция 1917 года.

Творчество мастера: живопись и камнерезное дело

Важное место в творчестве Денисова занимали этюдные работы, написанные в результате ежегодных поездок живописца по Северному, Среднему и Южному Уралу: «Осенний пейзаж», «В лесу», «Осенний мотив в горах», «Горящая трава» и др. В ходе своих поездок, которое вполне можно назвать экспедициями, Алексей не раз сплавлялся по бурным рекам, взбирался на скалы, шагал узкими лесными тропами, рискуя столкнуться с дикими обитателями тайги.

Вероятно, именно этот «полевой» опыт помог ему столь точно уловить и передать суровую первозданную красоту любимого края во всем его многообразии, включая геологические особенности, разнообразные природные явления, флору и фауну.

Одновременно с живописью Алексей Кузьмич занимался резьбой по камню (яшма, аметист, сердолик и др.), изготовляя из самоцветов фигурки людей и животных, наборные картины, «панорамы», декоративные чернильницы, вазы, объемные «горки» в виде миниатюрных гротов и даже предметы мебели.

Наивысшую степень мастерства художник показал в серии искусно выполненных миниатюрных скульптурных групп-карикатур из минералов «Аллегорические фигуры воюющих держав» — союзников и врагов России в Первой мировой войне, представленной в 1916 году. Эти работы стали основой последнеq прижизненной выставки Денисова. Вот как их характеризуют искусствоведы:

«по своей программности и масштабности эта работа не имеет себе аналогов в декоративно-прикладном искусстве того времени. Это первое известное нам произведение из цветных камней, созданное на острейшую тему дня. В образах этой серии нашёл своё отражение язык газетной и плакатной графики того времени, не создавая прямых аналогов, Денисов-Уральский использует некоторые карикатурные черты, созданные художниками на страницах газет и журналов…»

(Л. А. Будрина, Страницы творчества А. К. Денисова-Уральского)

Всего было создано 15 композиций в сложной технике «объемной мозаики» (т. е. вырезанные из разных пород камней детали скрепляются между собой штифтами и клеем:

— Россия (медведь)

— Союзники: аллегория Бельгии (лев — как на гербе страны), Великобритании (морской лев с рыбой в зубах, олицетворяющей Германию), Сербии (еж), Черногории (орел на вершине горы), Франции (фигура девушки Марианны опирающейся на шит с изображением петуха), Италии (капитолийская волчица), Японии (сокол).

-Противники: Турция (серая жаба с феской на голове), Болгария (вошь, пьющая кровь из человеческого сердца), Германия (кайзер Вильгельм верхом на свинье), Австро-Венгрия (мартышка у разбитого корыта).

— Композиции: Ангел мира, Апофеоз войны, Поражение Германии.

«Скульптуры, изображающие отдельные страны, объединяются в цельный комплекс благодаря соблюдению единого „сценария“: на обязательном постаменте-подставке помещены скульптуры реального животного, человеческой фигуры или шаржированное изображение правителя той или иной страны в виде животного. Обязательным элементом является круглая пластина светлого камня с выгравированным изображением герба страны. Все сохранившиеся композиции, выполнены примерно в одном масштабе, за исключением „России“, размеры которой значительно превышают габариты остальных работ».

(Л. А. Будрина, Страницы творчества А. К. Денисова-Уральского)

Последние годы жизни

Вынужденно пребывая в эмиграции, Денисов создал цикл картин, посвященных родному краю, а также работал над рельефной лепной картиной «Уральский хребет с птичьего полета». Весной 1924-го он сообщил Обществу любителей естествознания о передаче четырехсот полотен и внушительной коллекции поделок из камня в дар Екатеринбургу. К сожалению, большая ее часть исчезла и участь последнего подарка талантливого живописца-камнереза до сих пор неизвестна.

Не дождавшись возвращения на любимую Родину, Денисов умер в 1926 году и был предан земле в православной части кладбища Ристимяки, уничтоженной во время Великой Отечественной войны. Следы его могилы затерялись, дом сгорел, а творчество оказалось забытым на долгие годы.

Сегодня произведения екатеринбургского мастера можно увидеть в музеях Москвы, Перми, Иркутска, Екатеринбурга, Музее Фаберже. Однако значительная часть его камнерезных работ утрачена — вероятнее всего они осели в частных коллекциях по всему миру как ценные экспонаты.

Интересные факты

Алексеем Денисов оставил неизгладимый след в истории русского искусства и камнерезного дела. Вот еще несколько интересных фактов из его биографии:

— во время обучения в Рисовальной школе Денисов испытывал материальные трудности и подрабатывал художником-оформителем в училище технического рисования барона Штиглица, выполнял зарисовки для изданий периодики;

— мастерская живописца на Покровском проспекте занимала половину его собственного одноэтажного дома, обставленного просто, но со вкусом;

— Денисов являлся серьезным конкурентом камнерезов, служивших у Карла Фаберже — их работы легко путали;

— Лучшие картины Денисова остались в США, не вернувшись с выставки в Сент-Луисе из-за неправильно оформленных таможенных документов;

— Знаменитый советский фантаст Иван Ефремов начинает своей роман «Лезвие бритвы» с пролога, где описывается открытие той самой выставки Денисова-Уральского 1916 г. в Петербурге. Самого Денисова он описывает его как высокого, статного мужчину, с высоколобым лицом, огромной, густой шевелюрой черных вьющихся волос и клочковатой бородой.

В 2008 г. в северной Столице был учрежден Орден А. К. Денисова-Уральского, считающегося наивысшей наградой в камнерезном искусстве и почетным знаком отличия капитула Мемориального фонда Фаберже.

Имя мастера носит Центр истории камнерезного дела в Екатеринбурге, созданный в 2021 г., где один из залов целиком посвящен его творчеству, а также один из бульваров города.

При написании статьи использовалась следующая литература:

1. Большая российская энциклопедия. Алексей Кузьмич Денисов-Уральский, 2004 г.

2. Л. А. Будрина «Русские камнерезы фирмы Картье», 2011 г.

3. Г. Б. Зайцев «Штрих за штрихом. Уральский следопыт», 1981 г.

4. С. В. Семенов «Пламя и камень», 2007 г.