Демидовы в Отечественной войне 1812 года

Демидовы на Бородинском поле

Журнал Детское творчество №5/2013

Бочкова Альбина Валерьевна, заслуженный учитель России

Екатерина Фролова

Введение

Трудно встретить на Урале, а возможно и по всей России, хоть сколько-нибудь образованного человека, который бы ничего не знал или не слышал о Демидовых. Вот уже более трех столетий фамилия знаменитых горнозаводчиков не сходит с уст россиян и со страниц печатных изданий, когда речь заходит об Урале, металлургии, горном деле, меценатстве.

Я же обращаюсь к Демидовым — защитникам Отечества в грозную пору 1812 г. Героический подвиг, совершенный нашими предками в Отечественной войне во имя защиты нашей родины от иностранных завоевателей, и теперь вызывает у нас восхищение и благородное чувство национальной гордости. Интерес к событиям начала XIX в. не ослабевает. Поэтому я обращаюсь к тем фактам, которые менее известны или даже при сопоставлении документов вызывают противоречие.

В основу работы положен факт создания Николаем Никитичем Демидовым на свои средства полка ополченцев. Об участии в военных действиях в составе этого полка самого Николая Никитича два музея ответили по-разному.

В работе «Демидовы на Бородинском поле» я обращаюсь после того, как в нашем научном обществе уже была написана работа по этой теме. Только тема была со знаком вопроса. В ходе моего исследования вопрос был снят.

Более того, изучая документы, сборники воспоминаний, исторические факты и проводя сравнительный анализ, я нашла новые имена Демидовых — участников Бородинского сражения. В своей работе я доказываю, что Николай Никитич Демидов — единственный сын и наследник Никиты Акинфиевича, заводчик, меценат и с 1810 г. русский наследник во Флоренции, в трудный 1812 г. не только собрал на свои средства полк ополченцев (этот факт есть во многих книгах о Демидовых), но и мужественно сражался в его рядах на Бородинском поле.

Вместе с ним воевал его сын Павел Николаевич Демидов. Факт значится в некоторых книгах, но доказать, что четырнадцатилетний подросток принимал участие в боях, мне предстояло в ходе поиска.

Вопрос об участии Демидовых в Бородинском сражении не исследован, в этом актуальность моей работы.

В ходе исследования мне удалось найти еще трех представителей Демидовых — участников Бородинского сражения — это Лавр Львович (штабс-капитан), Петр Львович (майор), Сергей Васильевич (кавалергард).

Цель моей работы: доказать факт участия Демидовых в составе Демидовского полка ополчения в боевых действиях.

Задачи:

1. Через связь с музеями Тулы, Москвы, Можайска, Нижнего Тагила получить достоверные

сведения.

2. Используя их, показать, что Н.Н. Демидов не только создал полк ополчения, но и сам вместе с

сыном Павлом и другими представителями династии участвовал в Бородинском и последующих сражениях.

Демидовы в войне 1812 года

Направления и методы решения проблемы

Начну с источников. В многочисленной литературе об Отечественной войне факт создания полка ополчения Н.Н. Демидовым встречается редко, в энциклопедиях его вообще нет. О войне 1812 г. я изучила сборники документов и воспоминаний: Ф.А. Гарин «Изгнание Наполеона». М., 1948; П.А. Жилин «Отечественная война 1812 года». М.: Наука, 1968; Е.В. Тарле «Наполеон», «Врата Рифея» в серии «Вся Россия». Сборник документов, эссе. М., 1996; Из истории Урала. Сборник документов и материалов, редактор А. Агатицка. Свердловск, 1971; Сергей Ионин. Орден и награды. М., 2004; Уральский месяцеслов. Челябинск, 1991. Изучив эти сборники, я по крупицам собрала материал и обратилась к периодической печати: газеты «Челябинский рабочий» № 165. 3.09.1997 и «Уральский следопыт». 2002. № 9.

Переписка и запросы в музеи дали следующие результаты: Тульский музей-некрополь Демидовых сообщил о том, что у них сведений об участии Демидовых в Бородинском сражении нет.

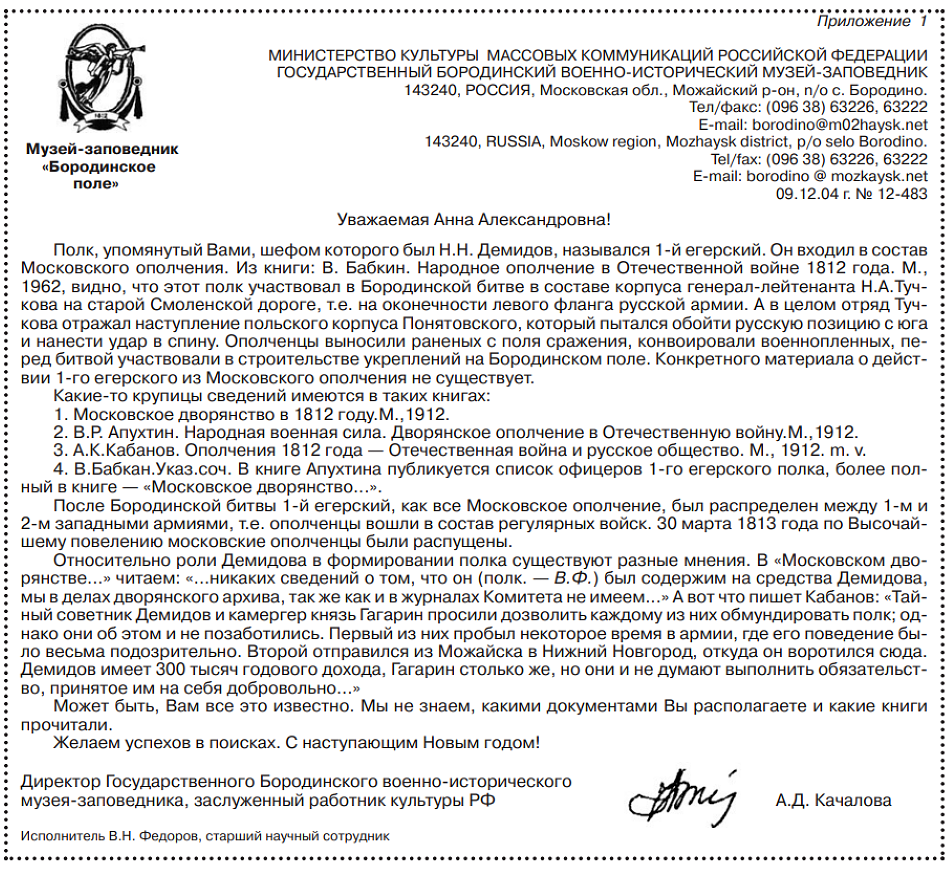

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник ответил: «Конкретного материала о действиях 1-го егерского полка из Московского ополчения не существует. Какие-то крупицы сведений имеются в книгах…», и далее: «…относительно роли Демидова в формировании полка существуют разные мнения…» и приводят их, отрицая сам факт создания 1-го егерского полка Демидовым (приложение 1).

Государственный музей «Бородинская панорама» представляет нам документы, подтверждающие не только создание полка, но и его участие в сражениях.

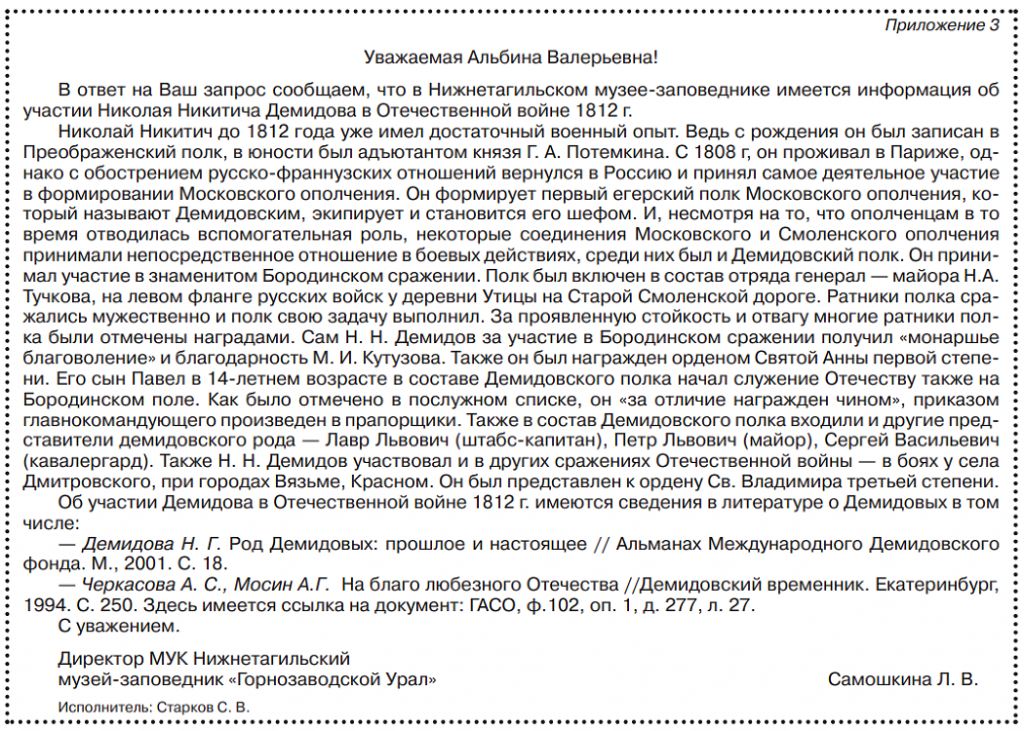

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» не только подтвердил наши версии, но и дал новые имена.

Биографические сведения я взяла у биографов Демидовых: В.В. Огарков «Демидовы». Челябинск, 1997; Игорь Шакинко «Демидовы». Екатеринбург, 2001; И.Н. Юркин «Демидовы в Туле». М.; Тула, 1998; Е.И. Краснова. «Родословная Демидовых».

Методы моей работы: изучение источников, их анализ, сравнения, обобщения, при этом я опиралась на факты в истинном содержании, оценивала событие, исторический факт, личность, выходя из конкретных исторических условий того времени, когда оно произошло. Я стремилась к тому, чтобы данные одного источника подтвердились другими.

Формирование 1-го егерского полка Московского ополчения

Первый биограф Демидовых Василий Васильевич Огарков в популярной серии «Библиотека Флорентия Павленкова» пишет: «…другой внук Акинфия, сын грозного Никиты, Николай Никитич… содержал на свой счет полк солдат в эпоху Отечественной войны 1812 г.» [1].

В книге «Самые знаменитые русские предприниматели» читаю: «В 1812 году после молебна в Московском Успенском соборе в присутствии государя, Николай Николаевич обязался собрать на свои средства полк. Данное слово сдержал и содержал полк до конца войны с французами» [2].

Из присланного ответа на запрос директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника А.Д. Качалова читаю: « Относительно роли Демидова в формировании полка существуют разные мнения». В книге «Московское дворянство» читаем: «…никаких сведений о том, что (полк) был содержан на средства Демидова, мы в делах дворянского архива, так же как и в журналах Комитета, не имеем…» (приложение 1).

А вот что пишет Кабанов: «Тайный советник Демидов и камергер князь Гагарин просили дозволить каждому из них обмундировать полк; однако они об этом не позаботились. Первый из них пробыл некоторое время в армии, где его поведение было весьма подозрительно. Второй отправлен из Можайска в Нижний Новгород, откуда он воротился сюда. Демидов имеет 300 тысяч годового дохода, Гагарин столько же, но они и не думают выполнять обязательство, принятое ими на себя добровольно…»

Вот такой поворот. Попробую его опровергнуть.

В статье А.С. Черкасовой и А.Г. Мосина «На благо любезного Отечества», помещенной в «Демидовском временнике», написано: «Николай Никитич Демидов в 1812 году не только сформировал и экипировал целый полк, но и принял участие в Бородинской битве и других сражениях» [3].

А в «Уральской исторической энциклопедии» читаю: «Николай Никитич… содержал до конца войны 1812 года с французами полк солдат («Демидовский полк»), участвовавший в Бородинском сражении [4].

Бородино

В книге «Бородино» под редакцией доктора исторических наук Л.Г. Бескровного и доктора исторических наук Г.П. Мещерянова читаю: «В шесть часов утра началась атака против правого фланга на село Бородино. Менее нежели в четверть часа лейб-гвардии егерский полк был опрокинут и в замешательстве прогнан за реку, так что не успел истребить моста, и вслед за ним неприятельские стрелки появились на правом берегу реки и понудили снять батарею, оборонявшую мост: 1-й егерский полк, подкрепя гвардейских егерей, прогнал неприятеля и в то же время занял Бородино, но чтобы по удалении от прочих войск не подвергнуть их опасности, приказано было оставить селение, и егеря, отойдя за реку, сожгли за собою мост. …К вечеру на правом крыле… были замечены разные движения, …намерение Наполеона состояло в том, чтобы напасть главными силами на левое крыло и потом, продолжая движение по старой Смоленской дороге, отрезать совершенно нас от города Можайска. Вследствие сего главнокомандующий князь Голенищев-Кутузов приказал немедленно генерал-лейтенанту Тучкову 1-му с третьим пехотным корпусом идти в левое крыло и положением своим прикрыть старую Смоленскую дорогу.

…За крайним левым флангом, в деревушке Утице, на Старой Смоленской дороге, находился корпус Тучкова и Московское ополчение, всего 20 000 человек с артиллерией. Генерал Тучков имел приказание атаковать крайний правый фланг неприятеля, как только он будет пытаться овладеть Семеновкой.

К 5 часам наш арьергард был оттеснен в сферу огня отдельного неоконченного редута близ Шевардина. Московское ополчение употреблено было единственно для относки раненых для перевязки.

Тем не менее село Семеновское было удержано до самой поздней ночи. 26 августа французы направили свои силы на свой правый фланг и расположились на Шевардинской высоте. Около 7 часов их колонны двинулись в атаку на флеши. Они несколько раз были отбиты и вынуждены были бы отказаться от атак, если бы в это время корпус генерала Тучкова исполнил данное ему приказание. Но он, не сделав никакой диверсии, ограничился высылкой 3 дивизии в поддержку гренадерам, защищавшим флеши, а сам оставался в 2 верстах позади Утицы, в которой должен был находиться и откуда должен был двинуться вперед. Сильный корпус атаковал генерала Тучкова, который вынужден был отступить на наш крайний левый фланг, значительно позади деревни. Неприятельская кавалерия старалась обойти деревню, и после многих попыток нескольким полкам саксонских кирасир удалось пробраться по лощине между деревней Семеновкой и центральной батареей. Их внезапное появление распространило беспорядок в первой линии, но они были встречены в упор (залпами) гвардейскими полками, Литовским и Измайловским, и затем атакованы всей кавалерией, которая обратила их в бегство и многих изрубила. Тем не менее цель французов была достигнута, пехота их воспользовалась этой минутой беспорядка, чтобы овладеть деревней, из которой нам впоследствии уже невозможно их выбить вследствие недостатка зарядов и даже артиллерии [5].

Участники сражения. Отец и сын

Демидов Николай Никитич, единственный сын Никиты Акинфиевича. Тайный советник, родился 9 ноября 1773 г. в селе Чирковицах, в восьмидесяти верстах от Петербурга, и в том же году записан в лейб-гвардии Преображенский полк, в 1789 г. именным указом назначен флигель-адъютантом в штаб генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического, в 1791 г. в том же штабе назначен аудитором-лейтенантом и находился в действующей армии в Бессарабии; в следующем году он переведен с производством в чин подполковника в Московский гренадерский полк, в 1794 г. пожалован в камер-юнкера, через два года в действительные камергеры, в 1799 г. назначен командорам ордена Святого Иоанна Иерусалимского. В 1800 г. был определен в Камер-коллегию. Унаследовав от отца богатейшие железные и медно-плавильные заводы, получил 11 550 душ крестьян.

Николай Никитич в молодости не умел должным образом пользоваться своими богатствами, вел роскошную, расточительную жизнь и благодаря этому взят под опеку, которая оказала на него весьма благотворное влияние и потому вскоре была снята.

Женившись на баронессе Е.А. Строгановой, Николай Никитич выходит в отставку и в 1800 г. едет в Европу. Молодой заводовладелец внимательно осматривает горные заводы Англии, Германии, Голландии и вскоре обнаруживает истинно демидовскую предприимчивость.

Возвратившись в Россию в 1806 г., Демидов, желая завести на своих заводах все новейшие усовершенствования по части техники, выписал из Франции профессора Ферри, знаменитого знатока горнозаводского дела, и положил ему 15 000 рублей жалованья в год — сумма для того времени весьма значительная.

Желая подготовить опытных мастеров для своих заводов, Демидов за свой счет более ста человек крепостных отправил в Англию и Швецию для изучения специальных отраслей горнозаводского дела.

В 1825 г. Николай Никитич Демидов вновь едет за границу, где «по болезненному состоянию он вынужденным находился проживалой». Также Демидов не жалел средств на благотворительность в Италии. Пребывание здесь вскоре обретает официальный статус, когда Николая Никитича в 1824 г. назначают российским посланником во Флоренции. Он строит здесь школу, госпиталь, основывает дом призрения для престарелых и сирот. Эти благодеяния в аллегорической форме прославил памятник, установленный в 1871 г. на флорентийской площади, до сих пор носящей его имя. Обострение отношений между Францией и Россией побудило Николая Никитича вернуться на родину.

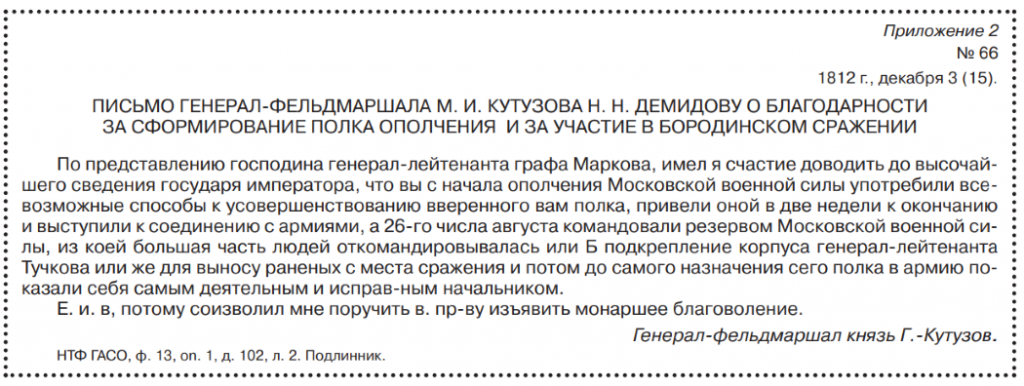

В 1812 г. он создает на свои средства «Демидовский» полк, который участвовал в Бородинском сражении, сражениях под Тарутино, Вязьмой, и Красным. До конца войны Демидов оставался почетным командиром-«шефом» полка, заслужив благодарность императора и фельдмаршала

М.И. Кутузова (приложение 2).

Павел Николаевич Демидов, сын Николая Никитича Демидова, родился 18 августа 1798 г. в Нижнем Тагиле. (Родился в Москве. редакция) Нижнетагильские заводы Павел Демидов унаследовал вместе со своим братом Анатолием после смерти отца, Николая Никитича, в апреле 1828 г. До совершеннолетия младшего брата Павел управлял «империей» предков самостоятельно.

Демидов внес огромный вклад в развитие промышленного Урала, а значит, и России. Именно при Павле Демидове были созданы в России талантливыми механиками Черепановыми первые паровозы, развивалось бронзолитейное дело под руководством Ф.Ф. Звездина, в 1833 г. Открылась высшая заводская школа, готовившая кадры местной технической крепостной интеллигенции; на заводах и рудниках внедрялись передовые технологии, нередко — впервые в отечественной промышленности; строились величественные здания.

Но величайшей его заслугой перед Россией является учреждение в 1831 г. Демидовских премий. Их присуждение продолжалось до 1865 г., что значительно повлияло на развитие отечественной науки. Эти премии были самыми крупными как по сумме — 25 тысяч рублей ежегодно, так и по значению. Если бы Демидовы и потом сохранили награду, то, очевидно, в России ее престиж был бы сопоставим только с Нобелевской премией.

Премия, учрежденная Павлом Николаевичем Демидовым, уникальна. Она поощряла развитие

именно отечественной науки. Иностранные сочинения рассматривались лишь тогда, когда «рассуждали о предмете, имеющем прямое отношение к России».

В 14-летнем возрасте он участвовал в Бородинском сражении в полку своего отца, позже прослужил в армии пятнадцать лет. В придворной службе достиг чина третьего класса и звания егермейстера, что было связано с царской охотой.

В гражданской службе он удостоен чина четвертого класса и звания действительного статского советника, что подтверждало потомственное дворянство. Он имел многие российские и иностранные ордена. Причем французский король Луи-Филипп дважды присуждал ему высшую награду Франции — орден Почетного легиона, но российский император Николай I не разрешил его принимать.

Он неустанно жертвовал в благотворительные фонды и общества, обеспечивал содержание воспитанниц институтов и пансионов, которые не могли оплачивать свое обучение. Эта сумма составила 50 тысяч рублей. Он купил загородный дом в Студенцах у министра внутренних дел России А.А. Закревского за 400 тысяч рублей и подарил императрице для основания какого-либо общественного заведения. На строительство детской больницы в столице Павел Николаевич внес 100 тысяч рублей.

Предпринимательство и благотворительность в России издавна жили рядом. А жизнь и деятельность рода Демидовых — наглядное и убедительное подтверждение этого.

В доказательство участия Николая Никитича и Павла Николаевича Демидовых музей Нижнего Тагила предлагает нам выдержку из статьи А.С. Черкасовой и А.Г. Мосина «На благо любезного отечества»: Николай Никитич Демидов (1773–1828), еще в юности служа в армии в качестве адъютанта Г.А. Потемкина, финансирует строительство военных кораблей на Черном море, а в 1812 г. не только сформировал и экипировал целый полк, но и принял личное участие в Бородинской битве и других сражениях, за что был награжден орденом Святой Анны первой степени и Святого Владимира третьей степени [6].

…Старший сын Николая Никитича Демидова, Павел Николаевич (1798–1840), в 14-летнем возрасте участвовал в Бородинском сражении, прослужил в армии почти 15 лет [7].

В газете «Труд» от 3 июля 2003 г. также есть подтверждения участия отца и сына в Отечественной войне 1812 г.: «Николай, сын Никиты, на свои деньги сформировал так называемый Демидовский полк Московского ополчения, в составе которого сам с 14-летним сыном участвовал в Бородинской битве».

Новые имена

В письме Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» появились три новых имени Демидовых, участников Бородинской битвы (приложение 3): штабс-капитан Лавр Львович, майор Петр Львович, кавалергард Сергей Васильевич. О них мы ничего не знаем. Кто они?

В росписи Красновой я их нашла: № 3817. Лавр Львович (1778 — 7 июля 1857) — штабс-капитан, в 34 года служил в Демидовском полку 1812 г., умер бездетным в 79 лет. № 3917. Петр Львович (1780 — 12 ноября 1858) — майор гвардии, в 1812 г., в 32 года, служил в Демидовском полку, умер бездетным в 78 лет. № 5124. Сергей Васильевич (ум. 1824) — кавалергард, в 1812 г. служил в Демидовском полку [8].

Я делаю выводы не только о создании полка ополчения Демидовым, но и о его участии в Бородинской битве со своим сыном Павлом, а также об участии в этой битве других представителей династии Демидовых. Это доказывают источники: Краснова Е.И. Родословная Демидовых, М., 1987; Черкасова А.С., Мосин А.Г. На благо любезного Отечества. Демидовский временник. Кн. 1. Демидовский институт. Екатеринбург, 1994; Бородино: Документы, письма, воспоминания / Под ред. докт. ист. наук Л.Г. Бескровного, докт. ист. наук Г.П. Мещерянова. М.: Советская Россия, 1962. С. 319–397; Самые знаменитые предприниматели России / Авт.-сост. И.А. Мусская. М.: Вече, 2003; Библиотека Флорентия Павленкова: Биографическая сер. Т. 1. В.В. Огарков Демидовы. Челябинск.

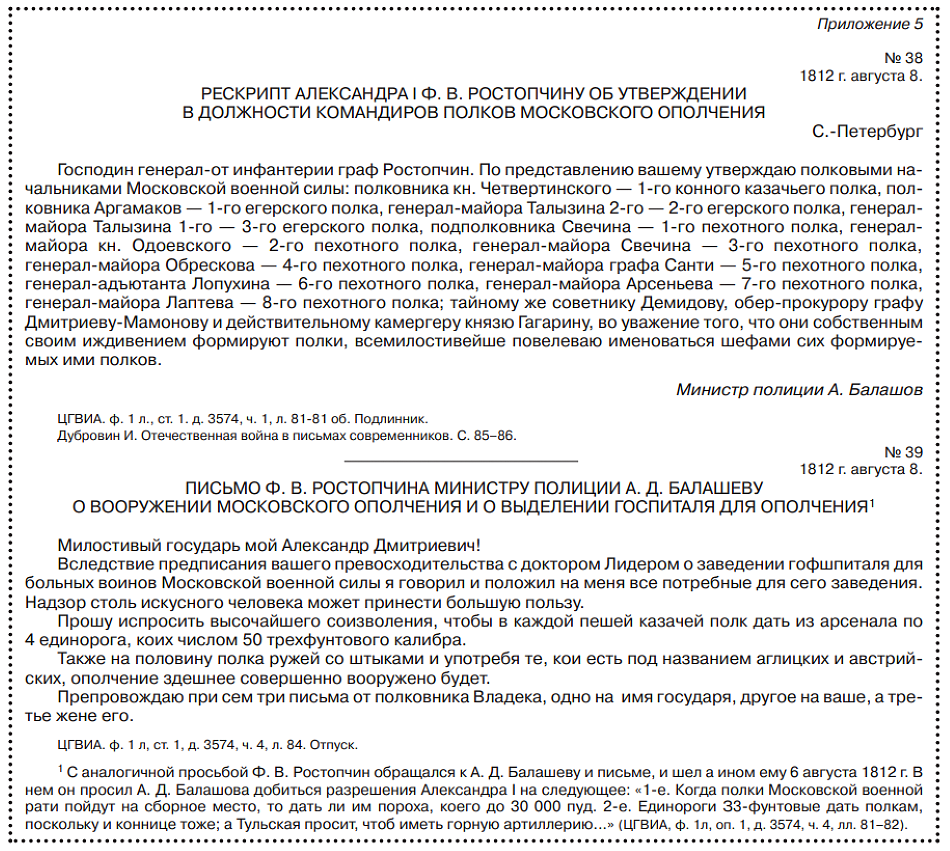

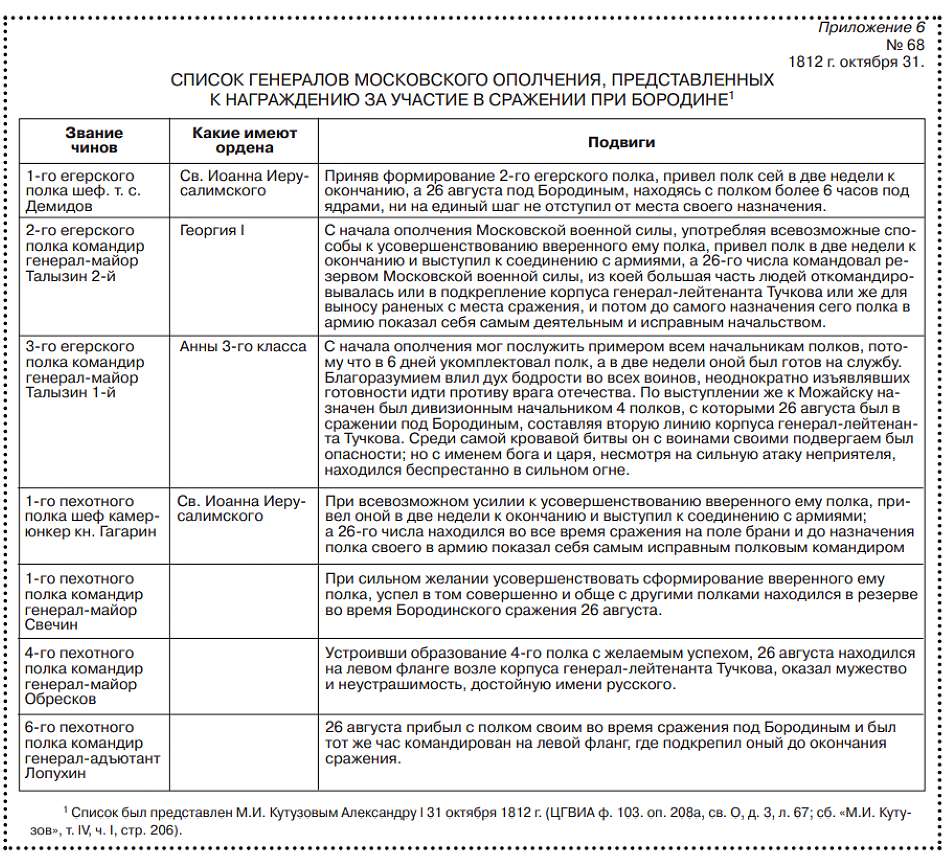

Итак, подтверждение того, что Н.Н. Демидов и его сын П.Н. Демидов участвовал в Бородинской

битве, я доказала документами (приложение 5, 6).

Примечания

1. Огарков В.В. Демидовы. Библиотека Флорентия Павленкова: Биографическая серия. Т. 1. Челябинск, С. 484.

2. Самые знаменитые предприниматели России /Авт.-сост. И.А. Мусская.М.: Вече, 2003. С. 44.

3. Черкасова А.С., Мосин А.Г. На благо любезного Отечества // Демидовский временник. Кн. 1. Демидовский институт. Екатеринбург, 1994. С. 158; Документ: ГАСО, ф. 102, оп. 1, д. 277, л. 27.

4. Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1987. С. 177.

5. Бородино. Документы, письма, воспоминания / Под ред. докт. ист. наук Л.Г. Бескровного, докт. ист. наук Г.П. Мещерянова. М.: Советская Россия, 1962. С. 319–397.

6. Черкасова А.С., Мосин А.Г. На благо любезного Отечества // Демидовский временник. Кн. 1. Демидовский институт. Екатеринбург, 1994.

7. ГАСО. Ф. 102. Оп.1. Д. 277. Л.27.

8. Краснова Е.И. Родословная Демидовых. М., 1987.

Список литературы

Научные источники

Письмо директора МУК Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Самошкиной Л.В.

НТФ ГАСО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 102. Л. 2. Подлинник.

ГАСО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 277. Л. 27.

Письмо старшего научного сотрудника военно-исторического музея-заповедника В.Н. Федорова

от 9.12.04. № 12-483

ЦГВИА. Ф. 1 л. Ст. 1. Д. 3574. Ч. 1. Л. 81–81 об. Подлинник.

ЦГВИА. Ф. 103. Оп. 208а. Св. О. Д. 3. Л. 67; сб. «М.И. Кутузов», т. IV, ч. I, с, 206.

Художественная литература

Александров А. Уральцы в войсках Кутузова. М.: Врата Рифея, 1996. С. 133–136.

Бородино. Документы, письма, воспоминания / Под ред. Л.Г. Бескровного, Г.П. Мещерянова. М.:

Советская Россия, 1962. С. 319–397.

Зайцев Н.Н. С крестом впереди полка // Уральский следопыт. 2002. № 9. С. 17–19.

Огарков В.В. Демидовы-европейцы // Иоанн Грозный. Петр Великий. Меншиков. Потемкин.

Демидовы: Биографические повествования. Челябинск, 1997. С. 479–493.

Плотников Г. Восхождение Челябинска: Главы из рукописи // Вечерний Челябинск. 2002. № 143. С.8.

Самые знаменитые предприниматели России / Авт.-сост. И.А. Мусская. М.: Вече, 2003. С. 44.

Сафиуллин У. Северные амуры. М.: Врата Рифея, 1996. С. 37–40.

Урал в Отечественной войне 1812 года: История Урала с древнейших времен и до наших дней. Екатеринбург, 2004. С. 183–189.

Черкасова А.С., Мосин А.Г. На благо любезного Отечества // Демидовский временник. Кн. 1. Демидовский институт. Екатеринбург, 1994. С. 158.